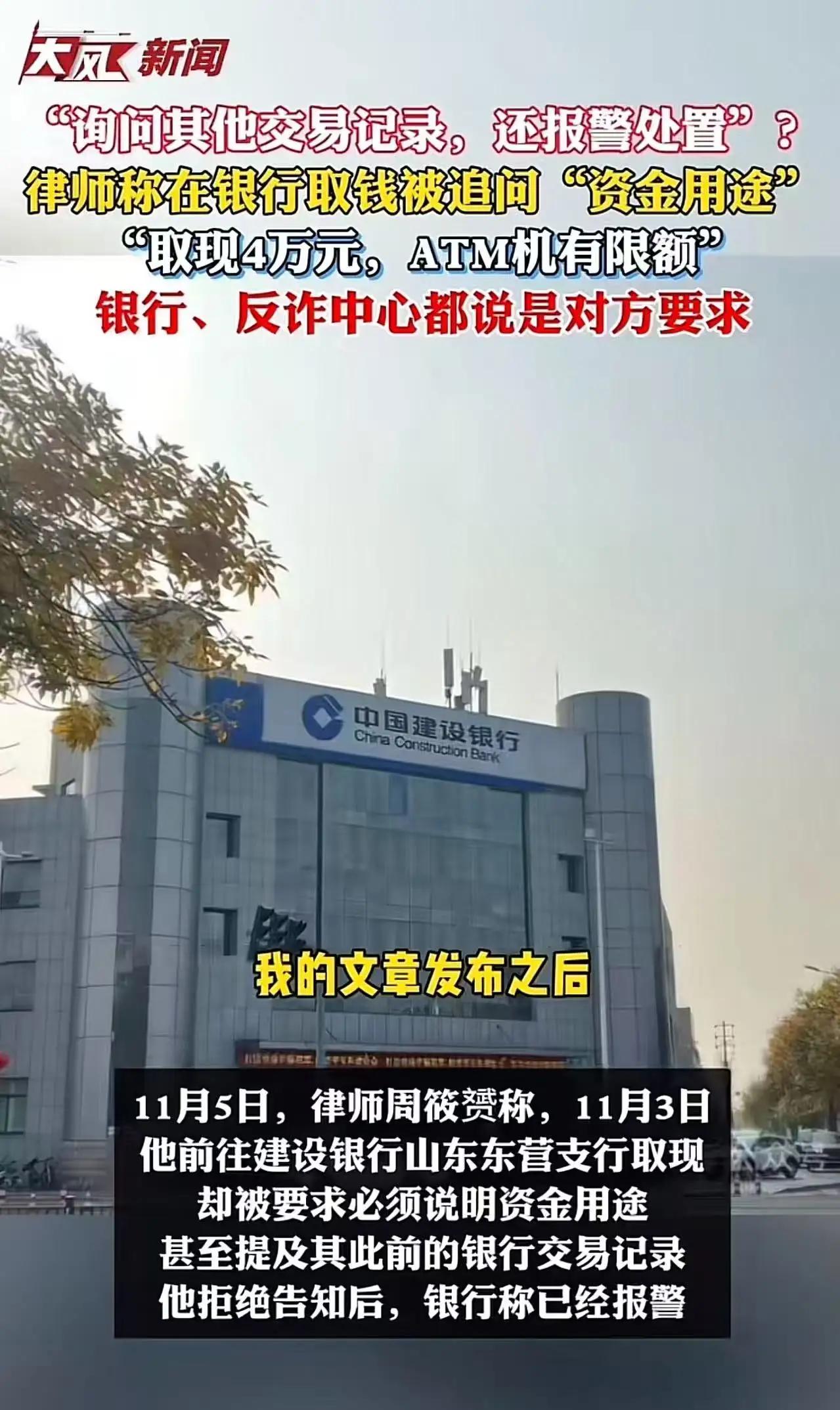

这起发生在东营的银行“取款风波”,似乎只是普通的金融交易,却在网络上引发了轩然大波。事情的起因很简单,一位律师去银行取4万元现金,却遭遇银行的“刁难”——追问资金用途。作为专业从业者,他自然觉得这是侵犯隐私的行为,坚决拒绝告知,结果银行竟然报警处理,把事情推向了一个极端的边缘。 表面看,这似乎只是银行出于反洗钱、资金监控的正常操作,但细细品味,却折射出我们社会中关于“隐私”与“监管”的一场激烈角力。银行的“追问”是否过界?还是说,作为金融机构,出于风险控制的责任,必须严格审查每一笔大额交易?这其实是一个“保护”还是“侵犯”的问题,而答案,远没有那么简单。 更令人深思的是,律师的反应。他本可以选择忍让,毕竟银行也是为了防范金融犯罪,但他选择了站出来,将事件曝光。这背后,是对个人隐私权的坚守,也是对制度中潜在“过度监管”的质疑。我们常说,隐私是个人的最后一道防线,但在现实中,这道防线常常被各种“监管”所侵蚀。 这件事告诉我们:在这个信息快速流通、监管日益加强的时代,个人权益和制度责任之间的平衡变得尤为重要。银行的行为是否合理?公众是否应当理解银行的“复杂操作”?还是说,社会更应该反思,个人的隐私到底应当受到多大程度的尊重和保护?这些问题,值得我们每个人深思。 而更深层的本质,是当今社会对“规则”的理解和执行问题。制度的刚性,是否会变成对普通人的“枷锁”?银行的监管,是否会变成“无形的枷锁”,限制了我们正常的金融自由?这些疑问,激起了许多网友的共鸣和争议。有的人站在银行角度,认为这是维护金融安全的必要措施;有人则站在个人角度,呼吁保护隐私,反对“过度干预”。 这起事件还在发酵,银行领导低头道歉,似乎是给了一个“善意的妥协”。但,事情远没有结束。正如网友评论的那样:“银行这次碰到硬茬了,但这场关于隐私和监管的战斗,才刚刚开始。”未来,我们是否能找到一条既保护个人权益,又确保金融安全的平衡点?这,或许是这个时代最需要回答的问题。 读者朋友们,你怎么看?你会因为银行的“追问”而觉得被侵犯隐私,还是理解银行的“责任”?你是否也遇到过类似的尴尬或无奈?欢迎在评论区里分享你的看法,让我们一同探讨这个关系到每个人切身权益的话题——因为,保护隐私,是每一个人的权利,也是这个社会向前发展的基石。