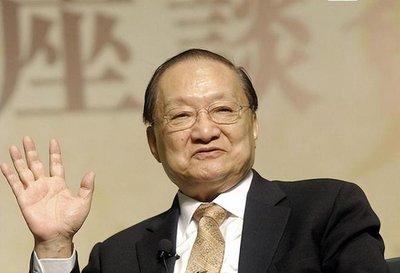

1963年,金庸嘲讽中国造原子弹:“花钱造原子弹有什么用啊,百姓都没饭吃了,有这钱不如多做几条裤子穿!”陈毅元帅听闻后掷地有声地说:“裤子可以不要,原子弹必不可少!” 1963年,香港《明报》头版炸出一行醒目标题,《要裤子不要核子》。 写武侠的金庸,罕见地放下刀光剑影,以社论形式直戳当时中国的“核计划”。 “百姓连裤子都穿不齐,造原子弹图个啥?不如多做几条裤子实在!” 其实,引起这番争论的导火索,是中苏关系的骤冷。 1959年起,苏联专家陆续撤走,带走了所有图纸和关键技术。 临走前,他们甩下一句扎心话:“就你们这穷得裤子都穿不齐的样儿,再给二十年也造不出原子弹!” 这句话,戳中了新中国的痛处。 抗美援朝时,美国就拿原子弹吓唬过我们。 1958年炮击金门,美国又放话“要轰炸中国沿海”。 没有核盾牌,就代表中国在国际上永远直不起腰。 外交部长陈毅听了,直接拍桌子:“笑话我们造不起?老子当了裤子也要搞出核子!” 这不是赌气,是生存焦虑。 一个被核威胁笼罩的国家,连“尊严”都得看别人脸色。 而金庸的文章,也代表了一部分人的担忧。 他在社论里算“民生账”。 造原子弹要花多少钱?够不够给全国百姓做条新裤子? 还举了英国的例子。 苏伊士运河危机时,英国虽有核弹,被苏联一句“炸伦敦”吓得立刻认怂。 “有核弹不敢用,造它何用?” 这逻辑,放在今天看依然犀利。 国家再强,百姓吃不饱穿不暖,核弹不过是“纸老虎”。 但陈毅的回应更直白:“裤子可以不要,原子弹必不可少!” 两人的争论,本质是“当下生存”与“长远安全”的碰撞。 金庸眼里,国家是“百姓的温饱”,但在陈毅眼里,国家是“不被欺负的底气”。 不过,这样两极分化的争论没持续太久。 1964年10月16日,罗布泊的蘑菇云腾空而起,中国第一颗原子弹爆炸成功。 那一刻,金庸应该懂了陈毅的“固执”。 国家安全,才是百姓温饱的前提。 没有原子弹,苏联专家撤走时说的“二十年造不出”,可能真会变成现实。 没有原子弹,美国航母敢随意游弋在东海。 没有原子弹,中国的工业、农业、科技,永远被人卡脖子。 后来邓小平说:“如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。” 这不是虚话。 原子弹,是新中国给世界的“投名状”,我们穷,但我们不怕,我们落后,但我们要追。 六十年过去,当年的“核争论”,悄悄变成了“人才之争”。 那么,美国为何拼命挖中国物理学家? 钱学森当年被软禁五年,美国海军次长说“他抵得上五个师”。 因为物理是科技的“根”。 大型客机、航母、卫星、量子计算……这些所有前沿科技,都绕不开物理。 正如任正非曾痛心疾首:“芯片问题,光砸钱不行,要砸数学家、物理学家!” 而杨振宁晚年回国,只为给中国培养物理苗子。 可现实扎心。 中国物理人才不足1%,新高考选物理的学生仅占30%。 物理有多重要? 它不仅是“数理化”的基础,更是国家竞争力的核心。 就像当年造原子弹需要钱学森、邓稼先,今天搞芯片、搞AI,需要的是能看懂公式、能动手实验的物理人才。 如今,1963年的争论,早已有了答案。 裤子要穿,核子要造,民生要顾,安全要保。 今天的我们,不用再为“造不造原子弹”纠结,但要为“培养多少物理人才”着急。 物理不是“数理化的负担”,是打开未来世界的钥匙。 就像陈毅说的:“当裤子是为了活着,造核子是为了活得有尊严。” 主要信源:(海峡新干线——金庸嘲讽中国造原子弹:“花钱造原子弹有什么用啊,百姓都没饭吃了...)