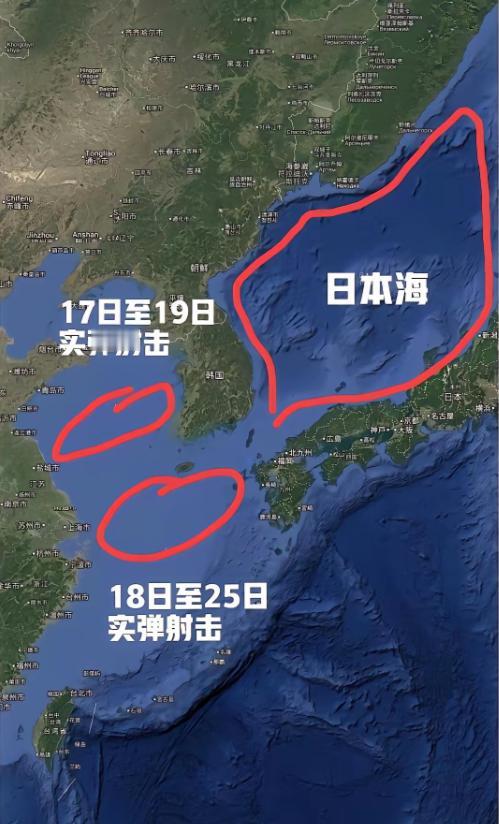

火药味已经越来越浓了,现在不光是黄海和东海进行军事演习。 就连山东省都开始进行野战急救演练。山东省第一医科大学附属省医院。下达了一份通告。11月19号全院开始进行大型批量伤综合研。 “批量伤”这个词,平时大家听得少,因为它不是日常生活中常见的医疗术语。它一般出现在什么场景?事故、灾害、战争。尤其是战争,才是“批量伤”的典型场景。 一个地方突发大规模冲突,大批伤员同时涌入医院,这时候就要求医院能不能在短时间内完成分诊、急救、手术、转运,整个流程得像高速运转的机器一样,不然人命关天。 这种演练不是纸上谈兵,是对真正应急能力的检验。山东为什么要搞这个项目?不是随便选的地方。山东是北方重要的战略区域,东临黄海,地理位置敏感,扼守京津冀南大门。 从公开信息看,自今年下半年以来,黄海方向的军演频率显著上升,东部战区频繁发布演训通报,舰艇演练、空中编队、导弹实弹测试都陆续展开。 这些都不是小打小闹的演示,而是实实在在的备战状态。山东作为战略支点,当然不能掉链子。而这次动员的又是省里最大的三甲医院之一,光看这力度就知道不是例行公事。 为什么不是简单应付?因为这类“批量伤”演练,涉及的不仅是医院本身,还包括上级调度系统、后方保障、交通管制、医疗物资储备、抢救流程等一整套联动机制。 一旦动真格的,现场的每一分钟都可能决定一条生命的去留,这种训练的目的就是让人在突发情况来临时,不卡壳,不崩盘。 很多人会问,和平时期搞这么大的阵仗是不是太紧张了?但咱们也得看看眼下这局势。最近围绕台海、南海、朝鲜半岛的动向,一个比一个复杂。 美军在西太平洋的存在感越来越强,航母群、战略轰炸机轮番上阵,日韩也跟着跳脚,周边局势可以说是“风高浪急”。 再加上乌克兰战事还在打,以色列和加沙地区也没停,整个世界的安全形势正处在一个敏感状态。当全球局势变得不可预期,我们自己必须要有“最坏的打算”。 说回到“批量伤”,其实不只是战争才会造成这种情况。大型自然灾害、地震、爆炸事故、公共卫生突发事件,比如疫情暴发,都会带来类似的紧急医疗压力。 这几年,中国在应对地震、洪水、疫情方面已经积累了不少经验,比如2008年的汶川地震、2020年的抗疫战斗,哪一次不是“批量伤”考验? 所以这次山东的演练,既是对外部局势的对应,也是对内部应急体系的升级。还有一个容易被忽略的点,就是这种演练背后透露出来的国家治理逻辑。 我们不是等出事了才临时抱佛脚,而是在和平时期主动加强准备。这种前置性、系统性的思维,其实是国家治理现代化的一个重要体现。 民众也不用恐慌,反而应该感到安心。因为越是准备充分,越能在真正发生突发情况时,把风险降到最低。从技术角度看,这类综合演练也能带动一大批专业人才的实战能力提升。 比如急诊医生、麻醉科、外科、护理人员、后勤调度,全链条都要磨合。哪怕你是科室里技术最强的主刀医生,在“批量伤”的情况下也得讲究配合效率,不是一个人牛就能解决问题。 这对整个医疗系统的组织力、协调力、执行力都是一次高强度测试。再说得深一点,其实这背后也在释放一个信号:国家对于突发风险的感知和应对。 已经进入了更细致、更精准、更主动的阶段。演练不是为了制造紧张,而是为了在真正危险来临前,把所有可能的漏洞堵上。 这不是悲观主义,而是实事求是的底线思维。谁都希望和平,但准备好了,才能真正拥有选择和平的底气。 总的来说,火药味确实比以前浓了,但这不代表我们要恐慌,而是意味着我们更要具备清醒的认知。 山东这次演练,不是孤立事件,而是整个国家体系在快速适应变化的世界中,给出的一个回应。不是为了吓人,是为了让自己在任何时候都不被吓到。