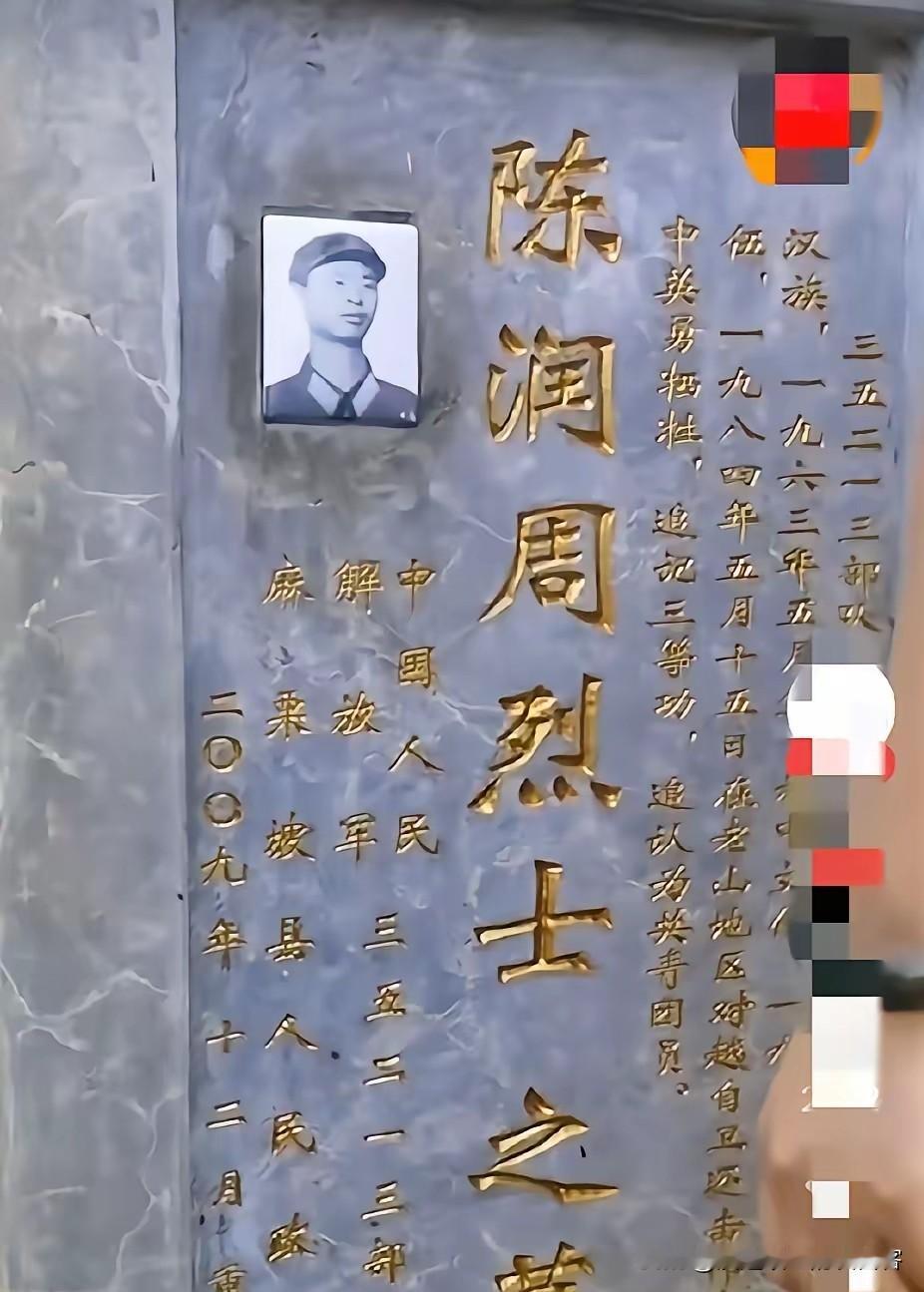

两位姐姐来烈士陵园看望在对越自卫反击战中壮烈牺牲的弟弟,情不自禁跪下痛哭!痛失弟弟之痛难于言表,二姐抚摸着弟弟的墓碑, 大姐抚摸着弟弟稚嫩的脸庞,再摸摸红五星,她们把对弟弟的哀思和牵挂都寄托在冰冷的墓碑上!致敬英雄烈士!对越烈士 烈士名叫陈卫国,老家在湖南衡阳的一个山坳里,在家排行老三,上面是两个疼他入骨的姐姐。1961年出生的他,从小就透着一股倔劲,个子不高却总爱护着两个姐姐,上山砍柴、下河摸鱼,什么重活都抢着干。 1978年冬天,村里来了征兵的干部,17岁的陈卫国背着家人报了名,等大姐陈桂兰、二姐陈桂香知道时,他的入伍通知书已经揣在了兜里。 “弟,你才17,还没成年啊!”大姐拉着他的手哭红了眼,二姐把连夜做的布鞋塞给他,反复叮嘱“到了部队别逞强,按时吃饭,常给家里写信”。 陈卫国咧嘴笑,露出两颗小虎牙,拍着胸脯说:“姐,我已经是男子汉了,国家需要人,我得去!等打完仗,我就回来,给你们盖新房,娶媳妇!”他走的那天,天还没亮,两个姐姐送他到村口,看着他背着背包的背影消失在山路尽头,谁也没想到,这竟是最后的告别。 到了部队,陈卫国训练格外刻苦,刺杀、射击、投弹,每项成绩都名列前茅。他给家里写的信里,从不提训练的苦,只说部队的饭菜香,战友们亲,还说自己学会了修枪械,以后回家能给村里修农具。 1979年2月,对越自卫反击战打响,陈卫国所在的部队奉命开赴前线,临行前他给家里发了最后一封短信:“姐,我要去执行任务了,你们放心,我一定活着回来。”这封信,成了他留给家人的绝笔。 那是一场惨烈的阵地争夺战,陈卫国所在的班负责坚守前沿阵地。越军凭借地形优势,用密集的炮火轰击,子弹像雨点一样落在阵地上。陈卫国和战友们趴在战壕里,打退了敌人一次又一次冲锋。 战斗进行到第三天,阵地左侧出现缺口,越军趁机发起猛攻,陈卫国毫不犹豫地抱起炸药包,冲向敌人的火力点。在炸毁火力点的瞬间,他被敌人的流弹击中,倒在了血泊中,牺牲时,手里还紧紧攥着没来得及交给战友的弹药。 消息传到老家,村里的广播反复播报着牺牲烈士的名单,陈桂兰当场晕了过去,醒来后就往村口跑,嘴里喊着“我的弟啊”。陈桂香抱着弟弟留下的布鞋,一夜白头,她一遍遍地摸鞋底的针脚,那是她熬夜纳的,想让弟弟穿得舒服些。 父母受不了打击,短短几个月就苍老了十岁,家里的堂屋,一直摆着陈卫国的照片,照片上的少年穿着军装,眼神明亮,笑容青涩。 几十年来,两位姐姐一直想亲眼看看弟弟牺牲后安葬的地方,可家里穷,交通不便,这个愿望一拖就是四十多年。 直到2023年,在当地退役军人事务部门的帮助下,她们终于攒够了路费,坐了十几个小时的火车,再转汽车,终于来到了位于云南的烈士陵园。 走进陵园,一排排墓碑整齐排列,上面刻着烈士的名字和生卒年月。两位姐姐顺着墓碑一排排找,当看到“陈卫国”三个字时,陈桂兰腿一软, 直接跪了下去,哭声撕心裂肺:“弟,姐来看你了!姐来晚了!”陈桂香也跟着跪下,颤抖着双手抚摸墓碑上的名字,指尖划过冰冷的石碑,像是在抚摸弟弟的脸颊。 “弟,你看,姐给你带了你爱吃的腊肉和炒米糖,还是小时候的味道。”她从包里掏出用油纸包着的食物,小心翼翼地放在墓碑前。 大姐伸出手,轻轻抚摸着墓碑上弟弟的浮雕头像,那是根据陈卫国入伍时的照片刻的,脸庞还带着少年的稚嫩。她的手指一遍遍摩挲着头像的眉眼,眼泪滴在石碑上,晕开一小片水渍。 “弟,你怎么就长不大了呢?你答应姐要回来盖新房的,你怎么说话不算数啊!”二姐则把目光落在了头像上方的红五星上,那是军帽上的标志,她轻轻触碰着,仿佛能感受到弟弟当年戴军帽时的骄傲。 “弟,你在部队是不是很勇敢?他们都说你是英雄,姐为你骄傲!” 四十多年的思念,四十多年的牵挂,在这一刻全部爆发。两位姐姐跪在墓碑前,哭了很久很久,她们跟弟弟说着家里的变化,说父母已经不在了,说村里盖了水泥路,说现在的日子越来越好,说她们一直惦记着他。 周围的游客纷纷驻足,有人悄悄抹泪,有人默默献上鲜花,没有人上前打扰这份深沉的哀思。 对越自卫反击战中,像陈卫国这样的烈士有很多,他们大多正值青春年华,却为了保卫国家领土完整,为了守护边境人民的安宁,义无反顾地奔赴战场,把生命永远留在了异国他乡。 他们的家人,承受着失去亲人的痛苦,用一生的时间思念、牵挂。这些烈士,或许只是历史长河中的一粒尘埃,但他们用鲜血和生命筑起了国家的屏障,用青春和热血诠释了军人的使命与担当。 英雄从未远去,他们的精神永远留在我们心中。我们如今的和平生活,正是无数像陈卫国这样的烈士用生命换来的。 铭记烈士,就是铭记历史;缅怀烈士,就是守护初心。愿我们永远记得那些为国家、为人民牺牲的英雄们,传承他们的精神,珍惜当下的幸福生活。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。