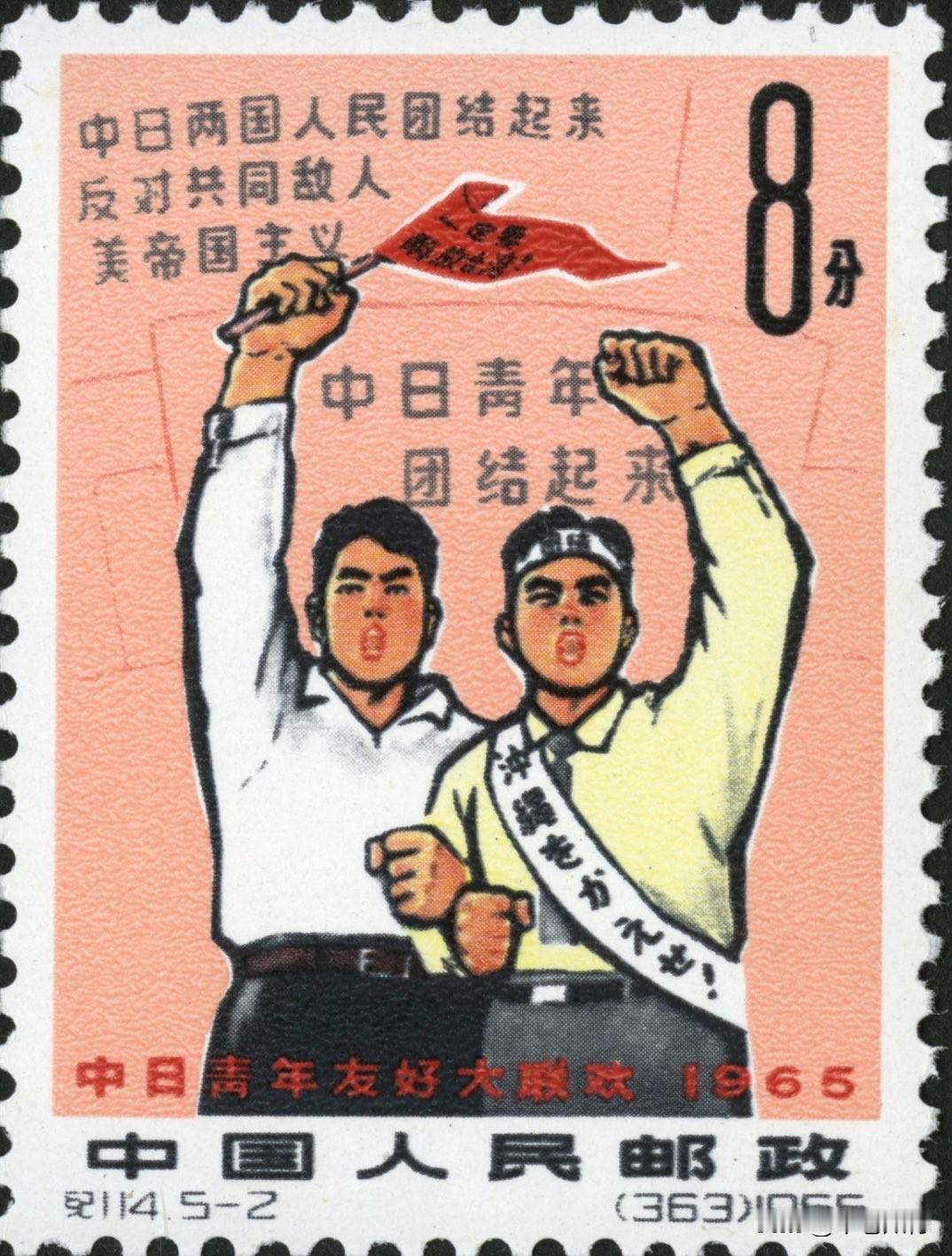

大家发现了吗?之前中日关系紧张的时候,大家都在抵制日货;现在中日关系又有冲突的时候,却没有人提抵制日货了,这是为什么呢? 从清末开始,中国人抵制日货就不是新鲜事。1908年二辰丸事件后,广东商人带头拒绝日本布匹和杂货,很快蔓延到上海天津。1915年二十一条引发全国愤怒,学生和商会联合检查商店,日本纺织品被公开销毁。1919年五四运动期间,北京上海天津到处是焚烧日本货的场面,民众自发组织队伍挨家挨户贴标签,售卖国货的店铺生意火爆。1931年九一八事变后,抵制规模更大,上海商会领袖带队记录违规商家,全国许多城市出现围堵日资商店的情况。这些历史事件基本都源于日本侵略扩张,民众用拒绝购买的方式表达立场,那时候国货基础薄弱,抵制成了最直接的抗议工具。 真正大规模的现代抵制出现在2012年钓鱼岛国有化事件。日本政府宣布购岛后,多个城市爆发游行,日系车被砸,日资超市关门,佳能松下工厂停工,日本化妆品家电柜台空无一人。网络上到处是品牌黑名单,转发量巨大,许多人觉得买日货就等于不爱国。那次抵制确实让日本对华出口短期下滑,日企损失不小,但也导致一些中日合资工厂中国员工暂时失业。相比之下,2023年日本启动福岛核处理水排海,中国海关直接全面禁止进口日本水产品,这是官方精准措施,民间虽然有不满,但没有出现2012年那种全民号召抵制所有日货的浪潮。2024-2025年涉台和琉球问题上,摩擦不断,网上讨论不少,却很少看到系统性抵制日货的帖子,这让很多人觉得奇怪。 最主要的变化是消费者成熟了。过去很多人跟风抵制,觉得情绪上过瘾就行,现在大家买东西先看质量性价比和实际需求。一款日本相机光学强,就有人继续买;某日本护肤品配方温和适合亚洲肤质,该用还用,没人再随便贴不爱国标签。盲目抵制容易伤到自己,比如很多日企工厂在中国,员工大部分是中国人,极端行为可能让普通工人丢饭碗,这点教训2012年后大家记住了。 国货这些年进步太大了。以前家电汽车领域,日本品牌几乎垄断高端市场,海尔格力冰箱空调现在技术口碑不输,出口全球。汽车上,比亚迪吉利新能源车销量爆棚顶,电池电机三电技术领先,日系车传统优势被追平甚至反超。美妆日化领域,国产品牌配方创新高性价比,年轻人用着顺手自然就不迷信日货。国产手机芯片屏幕都卷到极致,谁还非得纠结产地。当可选的好货越来越多,用抵制表达立场就没那么必要了,大家选择权在自己手里,从容多了。 全球产业链也让“纯日货”这个概念模糊了。现在一辆丰田本田车,很多零件中国造,组装也在中国工厂完成。一瓶资生堂化妆品,可能原料欧洲采购,灌装在浙江车间。半导体设备相机镜头这些高端货,供应链跨国交叉,你抵制一个品牌,可能顺带影响国内上下游企业。日本对华出口里,大头是设备材料零部件,中国企业需要这些继续生产出口。2024年数据显示,中日双边贸易额超过3000亿美元,日本对中国出口占比近18%,进口占比22%以上,相互依赖深,全面抵制不现实,也没必要。 反制方式也升级了。核处理水排海后,中国不是号召大家别买所有日货,而是直接禁日本水产品进口,加强检测,这既保护健康又精准打击。日本水产对华出口几乎归零,但其他商品该卖还卖。民间旅游购物照旧,日本商场里中国游客依旧多。官方外交经贸渠道该谈谈该压压,效果比民间情绪化抵制强百倍。 说白了,大家不是不关心国家立场,而是方式理性了。过去国力弱的时候,抵制日货是无奈选择,现在中国经济体量是日本四倍多,本土产业站稳脚跟,反制工具箱丰富,消费者有底气按需购买,不再需要用牺牲生活质量的方式证明爱国。真正的强大,是强大带来的从容。