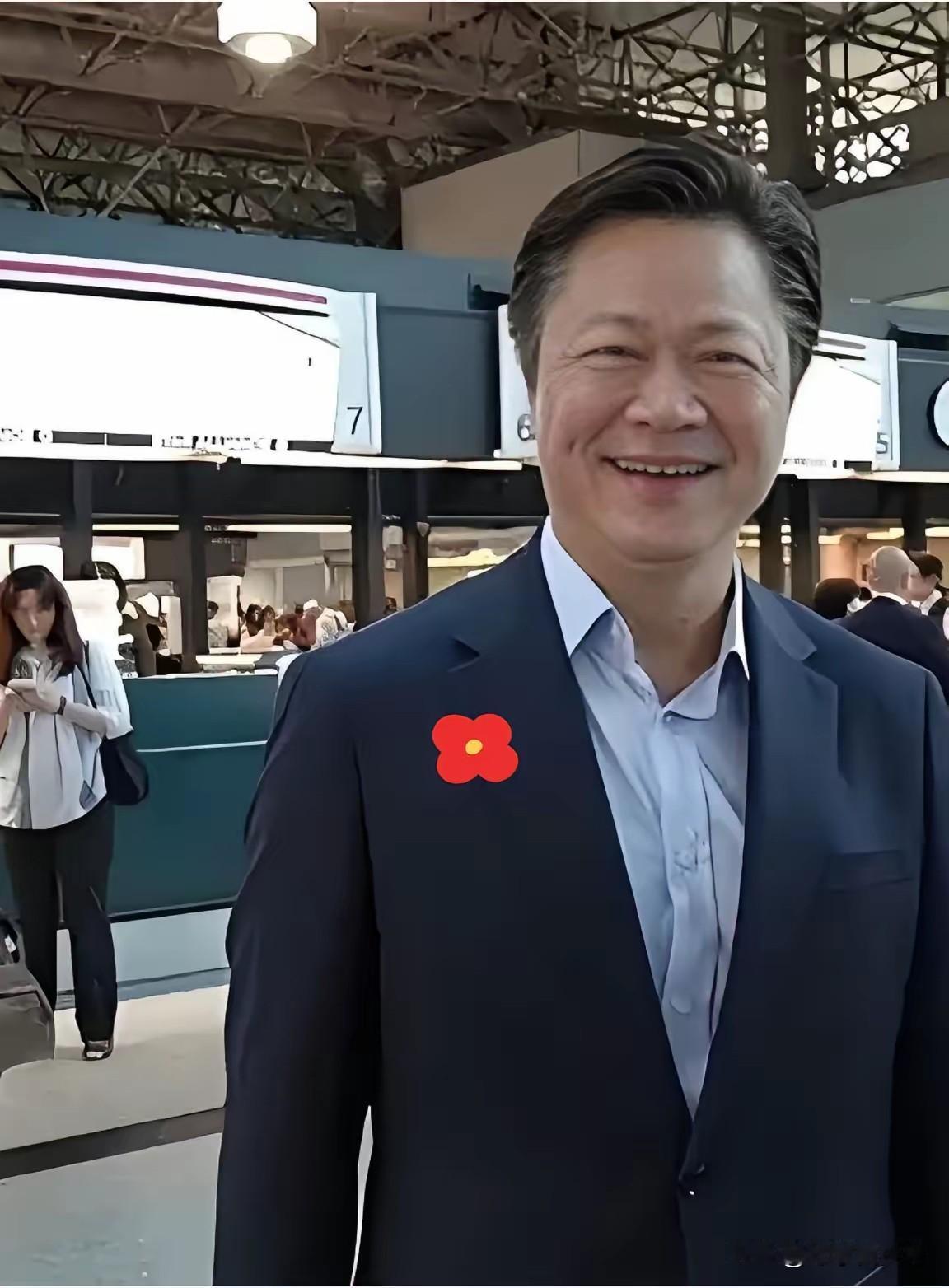

赖岳谦被辞退后,一脸愁苦,辞职后也有一段时间,赖岳谦并没有找到合适的工作? 曾因言论风波离开公众平台的学者赖岳谦,近日迎来新转机——福建农林大学正式聘任他为教学岗位教师,他将重返福州,回归校园,再次站上大学讲台。 这一消息没有高调官宣,却在舆论场悄然引发讨论。不同于昔日作为“时政名嘴”登上热搜的风光,这一次的回归,平静而克制,却更显分量。 过去大半年,赖岳谦几乎淡出视野。被原单位解约后,他一度面临职业空白与生活压力。没有节目邀约,少有公开发声,曾经活跃的社交账号也归于沉寂。有网友猜测他“彻底退场”,也有人感叹“话太直,代价太大”。 但事实是,他并未停下脚步。私下里,他持续研读国际局势,整理教学资料,甚至参与了一些学术研讨的幕后工作。他曾在一次小范围交流中坦言:“讲台是我最熟悉的地方,也是我最想回去的地方。” 如今,福建农林大学的聘任,不是“复出”,而是一次“回归本位”。这里没有镜头追逐,没有流量裹挟,有的是课堂、教案和求知的学生。 这所高校的选择,也值得玩味。在舆论容易“一棒打死”的当下,他们没有被标签束缚,而是基于教学需要和专业能力做出判断。赖岳谦在国际关系领域的知识储备、清晰的表达逻辑,以及长期积累的教学经验,恰恰是课堂需要的。 一位高校教师评论说:“我们不需要‘网红教授’,但需要能把复杂问题讲明白的人。只要内容严谨、导向正确,给学者一次机会,也是给学生一个选择。” 网友看法也趋于多元。有人支持:“人非圣贤,专业能力强就该被重用。”“比起只会煽动情绪的评论员,他至少有学术底子。” 也有人保留意见:“公众人物影响力大,回归讲台可以,但表达需更审慎。” 但更多人开始反思:我们是否对“犯错者”太过苛刻?社会是否少了些容错空间?一个人的专业能力,是否应因一次争议被全盘否定? 其实,教育的本质就是包容与成长。大学讲台,不仅是传授知识的地方,也应是思想碰撞、理性回归的土壤。 赖岳谦的回归,或许不会掀起波澜,但它的意义在于传递一种信号:**专业价值终将被看见,只要你不曾放弃深耕。** 人生起落寻常事。比起短暂的高光,更难能可贵的是在低谷中保持定力,在沉默中积蓄力量。 希望这一次,他能在校园里找到真正的平静,用学识影响下一代,也用时间证明:**讲台,才是学者最坚实的舞台。** 你怎么看?你认为有争议的专业人士,是否该有“二次就业”的机会?欢迎留言讨论。