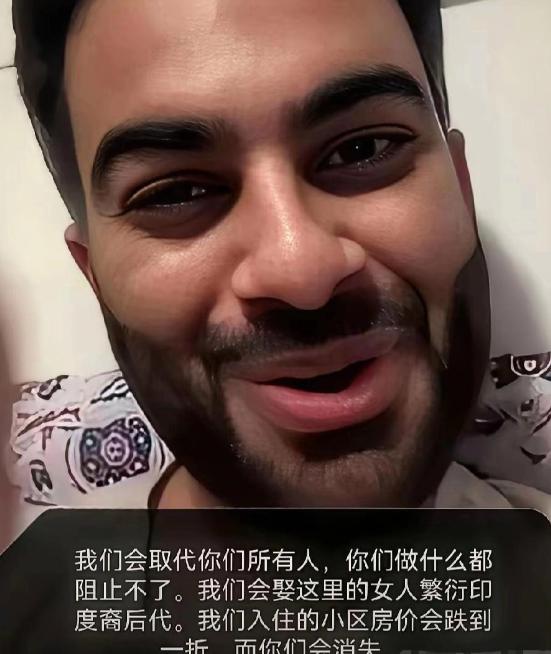

听到有印度人放话:"我们会取代你们所有人,你们做什么都阻止不了。我们会娶这里的女人繁衍印度裔后代。我们入住的小区房价会跌到一折,而你们会消失。"这话真是够狂妄的。就拿加拿大的情况来说,现在印度裔在加拿大可是越来越有"存在感"了。 加拿大原本想着靠移民填补劳动力空缺、缓解老龄化,却没料到印度裔来了个“反客为主”的节奏,人口增长的速度快得让人咋舌。 2023年加拿大批准的40.53万永久居民里,印度裔就占了近三分之一,足足13.97万,再加上128万份临时签证和42万份留学签证,相当于每年有近200万印度人涌入这片枫叶国,移民局的按键都快被磨秃了。 关键是这股移民潮不是近几年才兴起的,从2013年到2023年,印度移民数量从3.28万飙升到13.97万,足足增长了326%,这样的增速难怪他们敢喊出“取代”的口号。 大温哥华地区的素里市更夸张,旁遮普裔占比已经达到37%,学校里的教学语言都开始掺杂印地语,超市货架上的咖喱味盖过了黄油香,整个社区的文化氛围都被彻底改写。 按照这个趋势,官方预测2035年大温哥华地区印度裔人口比例将突破45%,离“过半”只剩一步之遥。 而从全国范围看,温哥华、多伦多这些核心城市的印度裔,从2011年的100万暴涨到2025年的近500万,加拿大这800万的人口增长里,印度裔贡献了大半壁江山。 人口多了,话语权自然就来了,加拿大的政坛已经明显感受到了印度裔的力量。 2025年4月的联邦大选中,印度裔和旁遮普裔议员达到22人,自由党和保守党里印度裔比例都约7%。 让人意外的是,印度裔众议员钱德拉・阿亚直接宣布竞选自由党领袖,要知道这可是继特鲁多辞任后首位公开参选的自由党成员,他还喊出了让加拿大变成主权共和国的口号,敢在政治核心领域如此高调,背后正是印度裔群体的强力支撑。 之前新民主党魁贾格米特・辛格,一个锡克教背景的印度裔,不仅带领政党拿下过24个席位,还能和自由党签订协议支撑少数政府,就算后来竞选失利,也足以看出印度裔在政坛的搅局能力。 他们抱团拉票的本事更是一绝,商会捐款、社交媒体造势、宗教场所贴海报,把选举搞得跟过节似的,反观白人选民代际冷感,投票率持续走低,正好给了印度裔补位的机会,议会提案里印度裔的声音越来越响,加拿大原本想找个劳动力“充电器”,结果来了个“系统重装包”。 房价的变化更能体现这种“取代”的冲击力,布兰普顿十年前一套59万加币的独立屋,现在涨到了134万,涨幅127%,工资条却根本跟不上这个节奏。 年轻白人夫妻只能把看房范围越挪越远,最后干脆迁去新斯科舍,留下一句无奈的抱怨:不是排外,是排不起。有意思的是,现在加拿大买房还得先查社区学校的印度裔比例,一旦超过一半,房价涨幅就会明显放缓,因为老住户在陆续搬出,而新的接盘侠还在考雅思。 这也印证了印度人说的“入住的小区房价会跌”,虽然没到一折那么夸张,但这种因族群结构变化导致的房价松动,已经让本地人感受到了生存空间的挤压。 不仅如此,这种“取代”还有自然增长的加持,加拿大本土总和生育率已经跌到1.33的低位,年轻人不愿生孩子,而印度裔保持着较高的生育率,自然增长加移民输入的双重叠加,让印度裔在人口结构中的占比持续攀升。 加拿大政府后来也意识到了问题,2025年把移民目标从50万砍到39.5万,魁北克省更是直接发文,普通技术移民邀请里单一国籍不能超25%,这明摆着就是给印度移民潮踩刹车,但已经涌入的近500万印度裔,加上他们强大的宗族抱团和生育意愿,这股势头早就不是简单的政策调整能按住的。 白人群体原本是加拿大的主体,现在却面临着人口占比持续下降的尴尬,印度裔从劳动力补充变成了社会主导力量的有力竞争者,他们娶当地女性繁衍后代,抱团占据社区资源,渗透政治领域,一步步兑现着“取代”的狂妄言论,加拿大这波移民牌,算是彻底被印度裔玩成了“反客为主”的剧本。