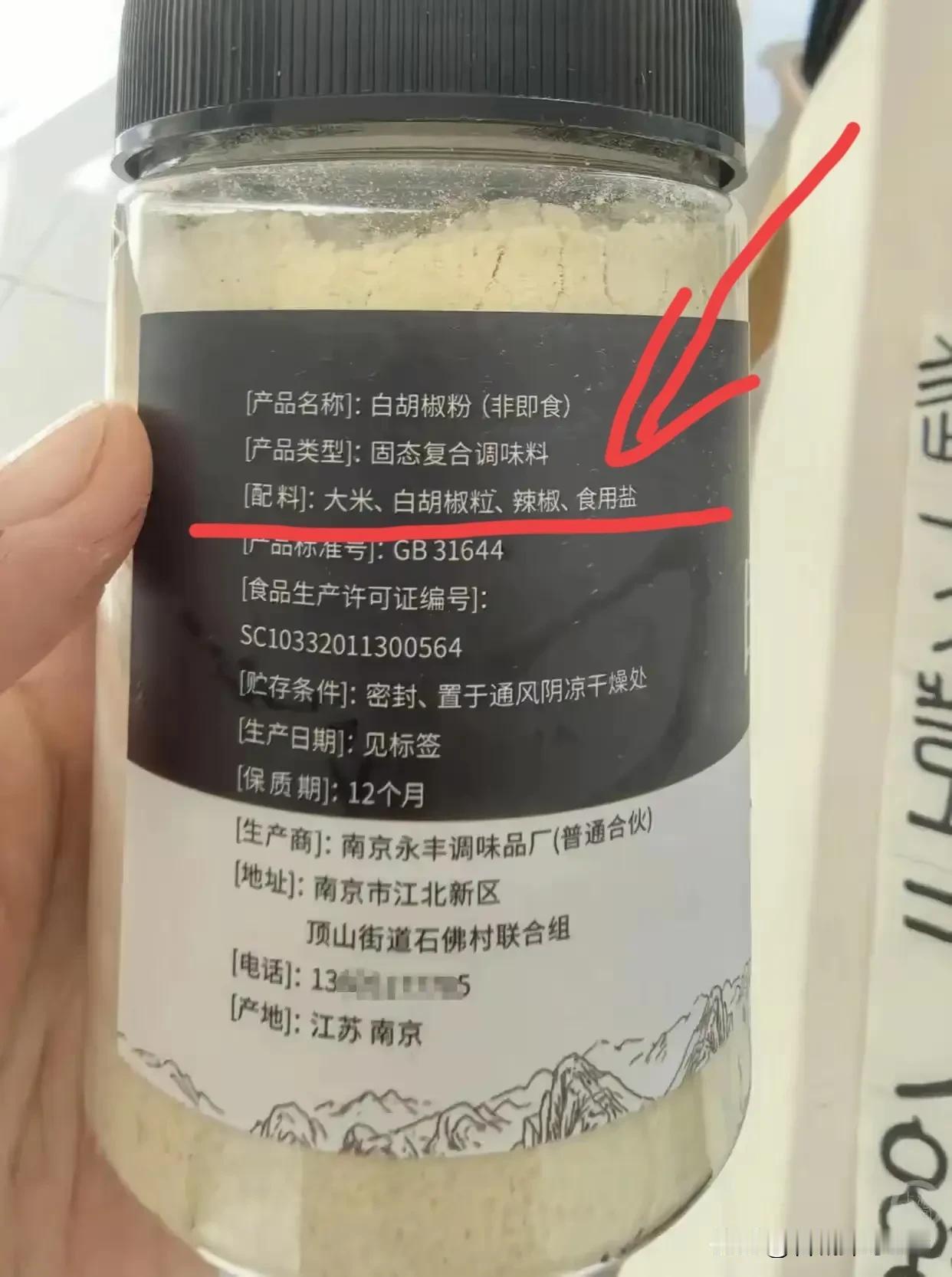

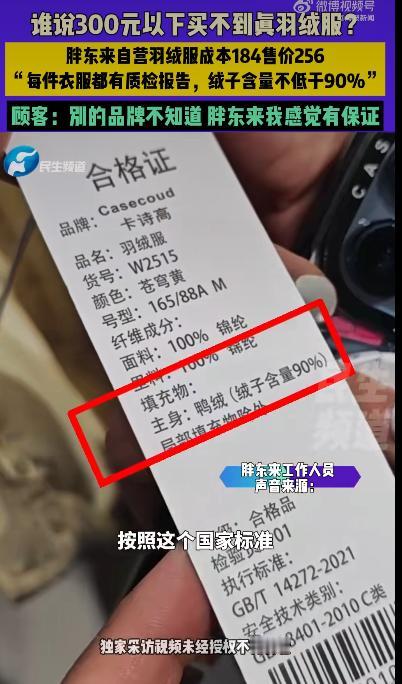

“离谱!”江苏南京,一男子网购了一瓶白胡椒粉,可收到货还没等打开,看了一眼配料表才发现,白胡椒粉配料中排首位的居然是大米,后面才跟着白胡椒粒、辣椒和食用盐。商家回应:纯的白胡椒粉太贵了,没人买! 男子拿着快递盒反复确认,订单上明明标注“家用白胡椒粉”,包装正面也印着醒目的“白胡椒粉”字样,可翻到背面配料表,“大米”两个字赫然排在最前面,白胡椒粒反倒成了次要成分。 他本来计划给刚炖好的排骨汤撒点胡椒粉提鲜,看到这配料表瞬间没了兴致——花胡椒粉的钱,买的却是以大米为主要原料的“混合粉”,这跟自己在家用米粉混点胡椒面有啥区别? 更让他揪心的是,配料里还藏着辣椒,家里孩子吃不了辣,要是没仔细看配料表直接撒进去,孩子肯定得呛得直咳嗽,商家连最基本的成分清晰性都没做到。 联系客服讨要说法时,对方的回应更显敷衍。“纯的白胡椒粉一斤要二十多,我们这瓶才卖八块五,哪有人买贵的?” 客服语气里满是“理所当然”,仿佛用大米掺假是顺应市场的无奈选择。可男子反驳“你卖混合粉可以,但不能叫白胡椒粉啊”,客服却支支吾吾绕开话题,最后只丢下一句“产品页面没写‘纯’字,是你自己没看清楚”,就匆匆结束了对话。 这种模糊概念的操作,根本不是“没写清楚”,而是故意用“白胡椒粉”的名头吸引顾客,再用廉价大米压缩成本,把消费者的信任当成赚钱的垫脚石。 懂调味品的人都清楚,白胡椒粉的灵魂全在白胡椒粒研磨后的辛辣香气,掺了大米不仅会让风味变淡,还容易吸潮结块,保存时间都得缩短。有做家常菜的网友留言,“之前买过类似的‘胡椒粉’,撒了一大勺炖菜,味道还是寡淡,后来才发现里面全是大米,白浪费了一锅好汤”。 更关键的是,按照《预包装食品标签通则》(GB 7718)的明确规定,食品名称必须真实反映食品的属性,“白胡椒粉”应当以白胡椒为主要原料,现在大米占比最高,这产品名称和实际成分完全不匹配,已经属于标签不合规,消费者依据《消费者权益保护法》,完全有权利要求商家退货并赔偿。 商家口中“纯的太贵没人买”,看似是在找市场需求的借口,实则是在逃避诚信经营的责任。纯白胡椒粉成本高,完全可以推出两种产品:一种标注“纯白胡椒粉”,定价高些面向注重品质的顾客;另一种标注“混合调味粉”,明确成分和比例,定价亲民满足预算有限的消费者。 可现在这样,把大米当主角却挂着“白胡椒粉”的招牌卖,就是欺负那些没养成看配料表习惯的人——比如家里的老人,可能只看包装大字就下单,回家用了才发现不对,又嫌退换货麻烦,最后只能自己吃哑巴亏。 这种“配料表掺假”的乱象,在调味品市场里并不少见。 不少网友在评论区吐槽,“买过辣椒粉,配料表第一是玉米粉”“孜然粉里掺了芝麻粉,烤串时一点香味都没有”。这些小商家掐准了消费者“买瓶调味品没多少钱,犯不着较真”的心理,一次次在成分上动歪心思。 而市场监管部门如果抽查力度跟不上,或者对这类违规行为的处罚太轻,比如只警告不罚款,商家就不会有敬畏心,反而觉得“掺点东西没事,能多赚一笔是一笔”。 其实商家根本没算明白一笔账:靠掺假省下来的这点成本,远比不上失去顾客信任的损失。这次买胡椒粉的男子,以后肯定不会再光顾这家店,还会把自己的经历告诉身边人; 看到这条新闻的消费者,下次买调味品时也会特意盯着配料表看,一旦发现类似情况,要么退换货,要么直接投诉。长此以往,那些靠糊弄消费者生存的商家,早晚得被市场淘汰。 做生意图的是长久,不是一锤子买卖。把配料表标得清清楚楚,哪怕价格高些,愿意为品质买单的人自然会来;要是总想着用低价和模糊概念糊弄人,最终只会砸了自己的招牌。而消费者也该养成看配料表的习惯,别让自己花了钱,还买了不符合预期的东西。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。