转自:成都日报锦观

坊市·月市·会展:成都商业蝶变

宋代成都十二月市——灯市。

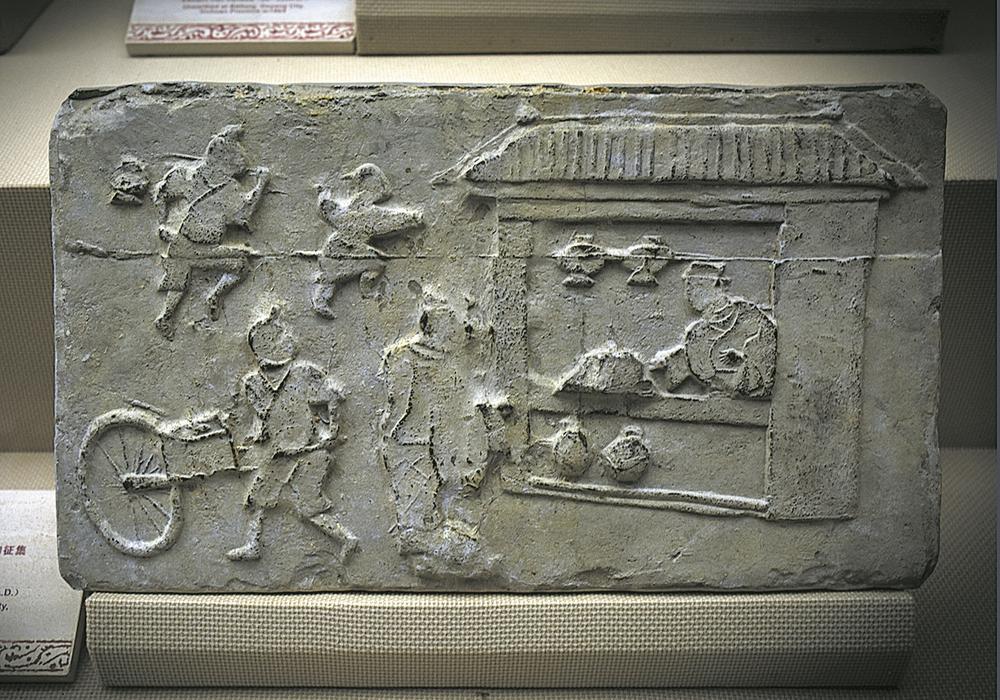

汉代酒肆画像砖。

陆游诗中的成都灯市——“游人仕女拥千重”。

成都车展盛况。图据新华社

永久落户成都的“春糖会”。图据成都日报图库

□明戈/文

成都的城市商业发展,是一幅跨越2000年的创新长卷。它不仅是“天府之国”物产丰盈的有力佐证,还有根植于商业基因中敢为人先的智慧与魄力。从秦筑城垣、李冰治水奠定“水旱从人”的根基,到汉代“列备五都”的繁华,再到唐代赢得“扬一益二”的美誉,古代的成都凭借着卓越的商业建设与商业管理,成为全国闻名的商业重镇。

这座城市商业的灵魂在于持续不断的模式创新。它不仅是世界上最早纸币——“交子”的诞生地,完成了金融领域的革命;还在宋代便突破了“坊市”的禁锢,孕育出热闹的夜市,让商业与生活无缝融合。而极富创意的“十二月市”,如同一年一度的商业“嘉年华”,以主题展销的形式,将季节、物产、民俗与消费完美结合,堪称古代促销活动的典范。从清末“劝业会”开中国博览会之先河,到成为闻名遐迩的“会展之城”,这种通过打造平台、汇聚人流物流来激发商业活力的思路一脉相承。

商业模式的每一次创新,都深刻塑造着成都的城市肌理与发展节奏。成都驱动着城市空间从封闭的“坊”走向开放的“市”,从临河的“码头”延伸至现代化的“路”与“商圈”。归根结底,成都的繁荣密码,在于它始终善于构建一个充满活力的“交易场”——不仅是商品的交易,更是思想、文化和机遇的碰撞。这部商业创新史,正是解读成都2000年城名未改、中心未移而长盛不衰的密钥。

货殖记系列将系统梳理千百年来,成都商业发展的轨迹,古今传承的脉络。前两期已展现了成都商业的发展以及特色商品的风采,本期关注成都商业模式发展与创新。

由坊而市

奠定成都商业“新格局”

公元前311年,秦蜀郡守张若主持修建成都,一年成聚二年成邑三年成都,奠定了成都的城市格局。成都得都江堰水利的润泽,不仅农业发达,手工业和商业也都十分发达,城起而市兴,更有蜀绣、蜀锦、银花丝和烧酒等精美绝伦的商品加持,成都的商业活动蓬勃兴起。秦灭六国统一中国后,不仅实现了“书同文车同轨”,还统一了钱币。一般等价物的出现,极大地促进了全国各地的商业活动。社会对商贾互市的需求日益增大,许多地方已自发形成集市。成都作为当时国内的大都市之一,同样迎来了商业的高速发展期,为了适应越来越频繁的商业活动,官府便在成都大城外侧修筑少城,少城南面便逐渐发展为商贸活动的经济中心。为了管理,官府又在成都修建了专门为商贸而建的坊,以“坊”为市场基本单位,四周筑墙,设坊门进行管理,日出后开门,日落前闭门。

汉代时,成都已“列备五都”,成为全国的大都市之一。巴蜀的丝织品、瓷器、漆器、银花丝、铜器、铁器等,流通到全国各地。左思《蜀都赋》就有“阛阓之里,伎巧之家”的记载。秦汉时成都城内商业区沿二江(锦江、郫江)分布(今天的锦江区),锦官城作为核心区域,集中了大量手工业作坊和商贸活动。

唐时章仇兼琼在任剑南节度使期间,主持开发成都南市,以隋代蜀王杨秀修建的城垣为基础,开发商贸集市。通过提供税收优惠、完善商贸设施等措施促进成都商业的发展,鼓励川内外商家进坊进行互市活动,并提供食宿便利和各种税收优惠政策。随着南市的兴起,与南市相通的成都水陆码头也出现了繁荣。成都三道堰是一座通往成都南市的重要水码头,不仅各地客商往来频繁,据传李白、杜甫、王安石、陆游等大诗人也曾经慕南市之名而在此地停船留宿,并留下诗篇,如杜甫的《春水生》诗:“一夜水高二尺强,数日不可更禁当。南市津头有船卖,无钱即买系篱旁。”陆游的《感旧绝句》诗:“南市夜夜上元灯,西邻日日是清明。”由此成都的商业繁荣在唐代迎来了一个高峰,时称“扬一益二”。

《成都记》中有“罗城九坊”的记载。据1990年考古发现,罗城遗址位于今天的成都市青羊区锦里西路。罗城遗址中有城墙、柱础、排水渠等遗迹,还出土了不少唐宋瓷器及“开元通宝”铜钱。该遗址为唐朝剑南西川节度使高骈于乾符三年(876年)主持修建。罗城周长二十五里。修建时改造了郫江水系,形成二江抱城格局,并开挖护城河,使城区面积扩大六倍,奠定成都“大城包小城”的千年格局。一时间成都的坊市声名大噪,各路商贾云集,呈现出空前繁荣的景象。

宋代是成都商业文化发展的又一个高峰。由于坊的管理比较严格,夜晚不能进行商业活动,称之为“宵禁”。而社会的需求和越来越繁忙的商业活动逐渐突破了坊的限制,出现“侵街”现象,即商人开始在街上摆摊设铺,形成街市。宋代成都逐渐由坊市制转向开放式街市制,管理职能由街巡使进行管理。宵禁制被取消,商品交易区与城中市民居住区拉近了距离,使得集市与人们的生活更加融合。随着宵禁被取消,夜市兴起,让成都这座商业都市更有烟火气。宽松的发展环境,成都夜市走向繁荣。北宋宋祁曾在成都任益州知州,曾亲自体验了成都夜市的热闹与繁华,回到汴京担任宰相时,曾把成都繁华夜市的场景绘声绘色地向宋仁宗描述了一番,宋仁宗听说远在巴蜀的成都竟有比汴京还要繁华的夜市,恨不得到成都来一睹为快。

这由坊而市的演变过程,反映了成都商业成熟和繁华的进程。至明清时期,虽然经过数百年岁月,成都仍还有“坊”的记忆,如老地名“宽巷子坊”“窄巷子坊”。直至当代,宽窄巷子片区仍完整保留“三坊四巷”格局,仍然是成都最繁华、最具市井生活气息的商业区之一。

值得关注的是,宋代时的成都,创造出了足以改变整个商业形态,影响金融和社会生活的纸币——交子。交子为什么会最先出现在成都而不是出现在其他地方?这是因为成都的商业发达、活力十足,在各种需求的交织促进下,催生出了世界上第一张纸币。

明清时,成都东大街因紧靠东门码头,得水运之利,又借助灯会,一时商贾云集,成为成都又一商业中心。

商业街区

孕育现代化商业“雏形”

成都十二月市影响深远,至明清时期,成都许多商业活动仍然可以看到十二月市的影响。成都明清时期的特色商业活动有以正月灯会发展而来的东大街灯会、青羊宫花会等大型商贸活动,此外还有春熙路逐渐形成的商圈,以及成都独有的茶馆经济等。

成都青羊宫花会在宋时就十分有名。陆游曾写诗云:“当年走马锦城西,曾为梅花醉似泥。二十里中香不断,青羊宫到浣花溪。”青羊宫花会是庙会与花市相结合的活动,至清代中后期已演变为物资交易会。花会期间青羊宫及周边二仙庵一带各种花卉林木盆景云集,花香浓郁,美不胜收,摊位鳞次栉比。除了售卖花卉,还有各种手工艺品和农资交流,以及小吃、古玩、字画等,同时还有戏曲表演和武术等民间艺人助兴。

清光绪三十二年(1906年)时任成都劝业道总办沈秉堃,依托青羊宫花会改设商业劝工会,并在青羊宫成功举办了首届商业劝工会,成为全国首个依托庙会转型的近代商品博览会,也是中国近代率先举办的大型商品博览会之一,拉开了中国博览会的序幕。劝工会后改为劝业会。以商品博览会为主要内容的劝业会每年举行一次,先后举办了9次,其中1911年举办的第六次劝业会是以销售进口商品为主,可以说是中国首次举办的大型进口商品博览会。

1909年,在时任劝工局总办周善培的主持下,在总府街与华兴街交会处新建成都劝业场,劝业会迁到劝业场,劝业场也成为最早的大型商业综合体。1908年,劝业道总办曾发布《晓谕商民白话告示文》,鼓励民众注重发明创新,通过引进外国商品,进而引进先进的生产方式,倡导社会由手工业向机器工业转型,树立先进的生产理念。劝工局在历届商品博览会都要举行各类商品比赛,许多名优特产商品由此崭露头角,成为成都的老字号。如经营果品的“味虞轩”,经营文房四宝和书画装裱的“诗婢家”,经营药品的“同仁堂”等。劝工局还举办各种工商技能培训,如举办蚕桑班、竹篾班等。这些措施推动了四川近代工商业的转型和发展。

成都劝业场(商业场)是清末四川最早的近现代商业街区,主街长约百丈,分前后场并设东西支路。初期进场有100多家商家,后发展为300多家,成为当时最繁华的商区。劝业场内还首次配置发电机和自来水系统,点亮了成都商业的第一盏电灯,标志着成都商业开始跨入现代商业的门槛,成为中国西部首个初具现代商业性质的商业区。

十二月市

月有集市市不相复

在成都商业蓬勃发展的过程中,时有各类祈福的民俗活动,如每年三月初三,成都城乡有“祈乞田蚕”的民俗活动,活动中售卖各种与蚕桑有关的蚕茧、蚕丝、桑叶等物资。官方顺势引导和组织,形成蚕市。最早形成的有以蜀绣、蜀锦为主题的丝绸类商品,还有酒类、瓷器类等,后逐渐发展到月月有市。据赵抃《成都古今集记》记载,有正月灯市、二月花市、三月蚕市、四月锦市、五月扇市、六月香市、七月七宝市、八月桂市、九月药市、十月酒市、十一月梅市、十二月桃符市。

十二月市每月有一个主题,或按季节物产,或按节气所需。如二月花市,农历二月正是春暖花开之时,花市一开,各种鲜花应市登场,五彩缤纷,花香袭人。如五月扇市,五月进入炎热夏季,正是需要摇扇驱热之时,扇子上市正逢其时。

十二月市中最受老百姓欢迎的是正月灯市。成都灯会既是历史悠久的传统民俗观灯活动,又是丰富的物资交流和购物盛会,还是人们辛苦一年后娱乐休闲的“黄金时段”。成都灯会历史悠久,大约始于西汉时期的元宵赏灯习俗,迄今已有2000多年历史。起初灯会以观灯为主,汉时期加入“燃灯祭斗”等礼仪活动,唐代发展为“上九观灯”习俗,中间逐渐增添物资交流、美食、游乐等内容。因灯会是在晚间举行,夜市就逐渐兴起。夜市上有唱围鼓的、说书的、卖风车的、扯响簧的、转糖饼儿的、卖兔灯牛灯猪灯的,小吃摊子上各种吆喝声、叫卖声此起彼伏,游人置身其间,摩肩接踵,热闹非凡。诗人陆游在《丁酉上元》写灯会盛况:“突兀球场锦绣峰,游人仕女拥千重。”

九月的药市又是另外一番盛况。唐宋时,成都是整个西南乃至全国最大的药材集散中心,药材品种极多,交易量巨大,让来自全国的药材商趋之若鹜。成都的药市为什么会出现如此盛况呢?这是因为成都周边被崇山环绕,而山中正是草药的孕育生长之地。比如成都西北的青城山就是著名的中药材产地。据成都中医药大学调查,青城山有各类中药材1000多种,如川芎、厚朴、杜仲、黄柏、川贝、灵芝、天麻、虫草、黄精、岩参、何首乌、山药、鹿衔草、坤草、土仁杞、天门冬、川乌、血通、乌参、鸡血藤等。唐代著名医学家、药学家、药王孙思邈云游到青城山,发现青城山就是一个中药材宝库,索性不走了,就在青城山玉清宫挂单,一边行医,一边研究药材和药方,不仅发现和驯化了川芎,还完成了不朽医著《千金翼方》。

成都九月药市也并非仅仅限于九月,一般一年有三次,分别是二月初八、三月初九和九月初九,尤以九月初九成都的玉局观药市规模最大,尤为引人注目。成都府衙门也特别重视,药市开市前,官方出资,从锦官门谯门外一直到玉局观前五门,精心搭建棚子,设置摊位,为药材商户提供服务。药材商也非常踊跃,积极参会,药市上各类药材琳琅满目,应有尽有,堆积如山。还有许多珍稀药材,如犀牛角、麝香、鹿茸等。药市上常有白发长髯的老中医坐诊,围观者众。玉局观的药市盛会一般持续5天,热闹非凡。

成都十二月市,一月一个主题,“月月有集市、市市不相复”,但并非在一个主题集市中只交易主题商品,而是以一个主题商品带动其他商品交易和活动。如十二月的桃符市,并非只卖春联和年画,而是一个备年货的市,在春联和年画的喜庆气氛中,大家在市上采购年货。

新型会展

四方繁华齐聚一堂

劝业会和劝业场对成都现代商业影响深远,引领着成都商业发展的潮流。1924年,东大街和劝业场连成一片,进行拆迁建街,修建了春熙路。春熙路的建成,客观上形成了劝业场与春熙路的商业互补。春熙路建成后,因其独特的地理位置,迅速吸引了众多知名商家前来落户。其中不乏当时在成都已有名气的商家,如亨得利钟表店、大光明眼镜店、上海精益眼镜公司、凤祥银楼、聚福祥绸缎庄以及德仁堂药店等。入驻的商家中,协和钟表行率先采用霓虹灯店招和扩音喇叭进行广告,给春熙路平添了几分现代商业气息。大光明美发厅更是将旧时成都的理发行当上升为美发,大光明也一跃成为成都档次最高的理发场所。短短数年时间,春熙路就迅速崛起为成都的商业中心,成为成都最繁华的商业地标。

春熙路如今已有百年历史,号称“百年金街”,是成都地标性的时尚购物中心,与北京王府井、上海南京路、香港铜锣湾并称为“中国最知名的四大商业街”。

与此相呼应的是成都的会展商贸也迅速崛起,知名度极高。糖酒交易会是中国历史悠久的食品行业展会,自1987年首次在成都举办以来,逐步发展为全球规模最大的食品和酒类综合展会之一,成都办会展的优良传统和卓有成效的组织工作,使成都成为全国春季糖酒商品交易会的永久举办地。

改革开放以来,成都加快发展会展商业,先后修建了“成都国际会展中心”和“成都世纪城新国际会展中心”等,让会展经济进入新阶段。时至今日,成都人耳熟能详的会展包括天府书展、中国(成都)国际茶业博览会、成都国际汽车展览会、中国国际工业博览会、中国西部国际博览会等。这些展会都在国内外产生了相当大的影响,也产生了良好的经济效益。如历史悠久的成都车展,是中国四大A级车展之一,也是西部地区规模最大、规格最高的年度汽车展览会。会展经济的不断发展,也让四方繁华齐聚一堂,让成都商业发展更加多元、更加精彩纷呈。

纵观成都商业千年画卷,其脉络清晰可见:这是一部以持续创新为驱动的繁荣史诗。从秦筑城垣、唐立“南市”,到宋代诞生世界最早纸币“交子”并突破“坊”的禁锢兴起夜市,商业空间的建设与拓展从未停歇。极富巧思的“十二月市”,更是主题展销与促销活动的古老智慧结晶。及至近代,“劝业会”首开中国博览会先河,现代“会展之城”则将此传统推向新的发展阶段。

从城市市场建设、促销手段更新到展会经济腾飞,不仅是交易方式的变革,更深刻塑造了成都开放、包容、充满活力的城市基因。它们共同证明:商业模式的创新,是成都跨越2000多年而生生不息、历久弥新的核心动力。