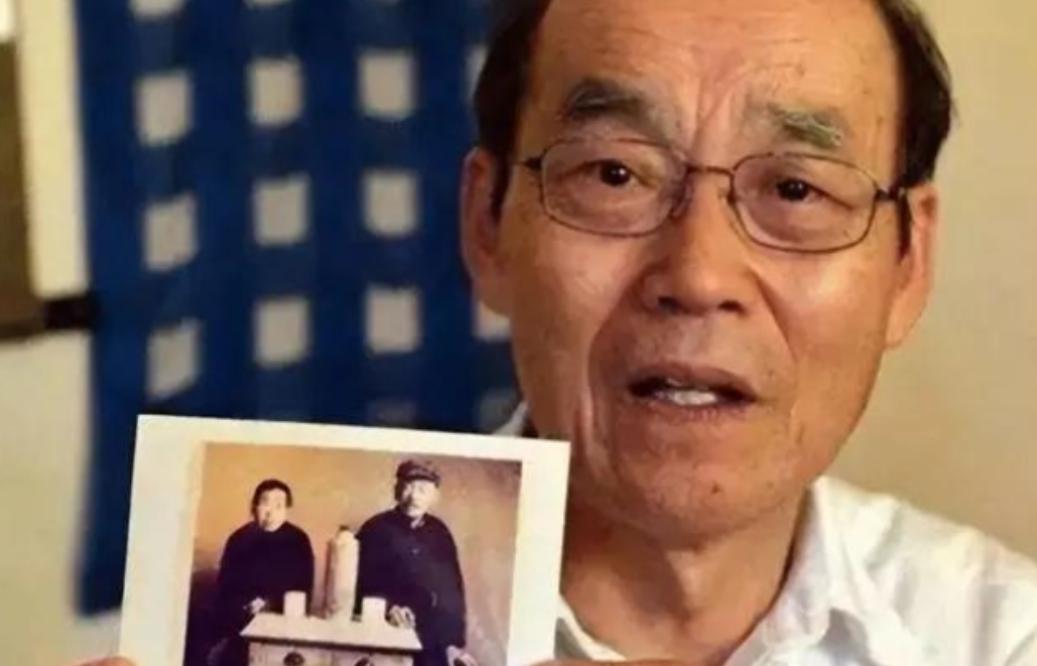

“日本才是我的祖国,我身体里流的是日本人的血,我不会再回中国!”被中国夫妇收养40年后,日本遗孤赵连栋回到了日本,对养母说出了这样一段话..... 1945年11月,4岁左右的他被遗弃在哈尔滨街头,被卖菜归来的赵凤祥发现。 当时赵凤祥与妻子李秀荣已育有一女,李秀荣的父亲和叔叔均因抗日牺牲,夫妻俩对日军怀有深切仇恨,但因孩子冻得奄奄一息,最终心生怜悯将其收养。 1989年,日本遗孤身份认定机构通过线索找到他,确认其亲生父亲为日本军官野坂清,在日留有遗产。 更关键的背景是,当时养父赵凤祥已去世,李秀荣因摔伤需长期护理,赵连栋了解到日本对遗孤直系亲属的养老补助为每月12万日元(约6000元人民币),而中国同期对养父母的相关补助仅每月800元,这一经济差异成为他考虑赴日的重要因素。 日本厚生劳动省2025年统计数据显示,战后滞留中国的日本遗孤约3000人,截至2025年健在者仅127人,其后代约5000人。 赵连栋接受NHK采访时曾提及,邻居因他操东北口音、饮食习惯保留中国特色,称其“带有中国印记”,为融入当地社会,他不得不刻意淡化中国背景——那句引发争议的表述,部分是为向日本邻里证明自身认同而刻意表达。 此类情况并非个例,但也并非普遍现象,2025年9月中国新闻社报道的遗孤小林秀雄案例显示,其1944年被遗弃在辽宁,养父母去世后赴日,2018年起每年返回中国,用日本政府的遗孤补助回馈养父母家乡。 日本遗孤协会2025年调查数据显示,63%的赴日遗孤会定期赡养中国养父母,仅12%如赵连栋般与养父母彻底失去联系,这12%中80%存在养父母已故或双方早无往来的前提。 1945年关东军溃败前,日本推行“开拓团”政策,向中国东北输送27万日本平民,战败时仓促撤退,留下约1.3万名孤儿。 中国外交部解密文件显示,1949年后中国政府明确“每县至少安置10名遗孤”的政策,而日本直至1959年才出台《遗孤援助法》,且仅将父母为日本军人的遗孤纳入补助范围。赵连栋亲生父亲为开拓团农民,其补助资格直至1985年才被纳入政策覆盖。 中国1951年《收养条例》明确“遗孤与亲生子女享有同等继承权”,核心原则为“视同己出”;日本1972年与中国建交后才大规模接收遗孤,但附加条款严苛,要求提供日本亲属担保且仅能享受基础社保。 2025年日本厚生劳动省数据显示,遗孤归国后平均月收入约23万日元(约1.15万元人民币),仅为日本国民平均水平的60%,经济与社会地位的落差,使得部分遗孤只能通过强调日本血统获取社会认同。 甲午战争后,日本曾接收少量中国孤儿,但推行“强制日化教育”,禁止使用中文及认亲。 中国对日本遗孤则始终秉持人道主义原则,赵连栋幼时因日语口音遭邻居排挤打骂,李秀荣每次均出面保护,1955年为护其与邻居争执时摔倒流产,永久失去生育能力。 这种差异的核心,在于两国对战争责任的认知差异:中国将遗孤视为“无辜受害者”,日本早期则将其视为“开拓团遗留问题”,直至1995年才在官方文件中承认对遗孤的责任。 中国养父母的巨大牺牲常被忽视,1945年至1950年当地37户收养日本遗孤的家庭遭邻里排挤,赵家是受冲击最严重的家庭之一——门窗被砸、菜地被毁,赵凤祥卖菜时多次遭围堵指责。 1955年李秀荣因保护赵连栋流产,赵凤祥积劳成疾于1968年病逝,临终前仍叮嘱子女“待连栋如亲弟”。日本政府直至2000年才出台《养父母感谢金制度》,初期一次性支付20万日元(约1万元人民币),2025年提升至50万日元,与赵家养育赵连栋的实际付出仍有巨大差距。 1997年李秀荣因脑出血瘫痪,女儿多次致信赵连栋求助均未获回应。 赵连栋后续接受日本媒体采访时解释,曾计划接养母赴日,但日本移民政策规定养父母需日本亲属担保方可定居,他刚获日本国籍不具备担保资格。 日本移民厅2025年数据显示,遗孤养父母赴日定居获批率仅18%,远低于普通亲属的65%,政策限制使部分遗孤陷入“有心尽孝却缺乏渠道”的困境。 越南战争后,美国留下约5万名“美越混血儿”,其赴美后常因身份遭歧视,部分人选择割裂与越南的联系。 但美国1987年出台《美越混血儿法案》,提供教育、就业专项扶持,使其社会融入率达80%。 这一案例表明,遗孤群体的选择并非单纯源于个人道德判断,政策扶持的完善程度是关键影响因素。 从发展趋势来看,此类事件可能成为影响中日民间交流的双重因素。一方面,赵连栋式案例可能加剧部分中国人对日本的负面认知;另一方面,小林秀雄等感恩案例也推动了中日民间互助。 2015年李秀荣在宁夏女儿家去世,遗物中有一个铁盒,存放着赵连栋儿时的虎头鞋及赵凤祥1968年的手书:“连栋是无辜的,要让他记得中国的好。”