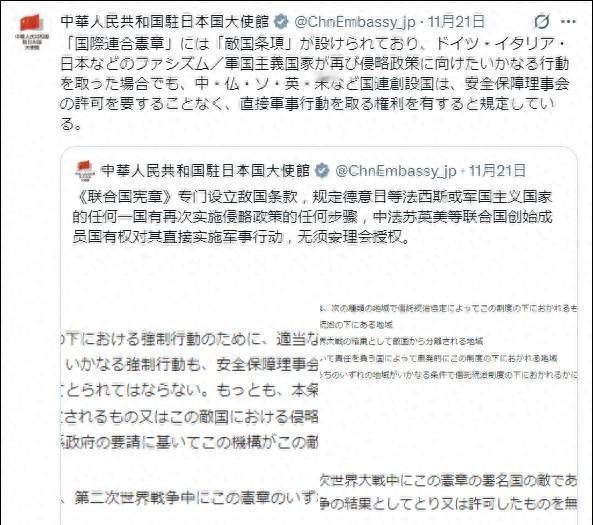

日本反将我们一军!在我们驻日大使刊出《联合国宪章》中的“敌国条款”之后,日本对我们进行回敬!11月23日,日本外务省声称,关于《联合国宪章》中的敌国条款,1995年联合国大会以压倒性多数通过了一项决议,承认其已过时,中国也投了赞成票。 当地时间11月24日,东京的外交机器骤然加速。 日本外务省在社交平台上以近乎刷屏的节奏抛出“反驳”动态,紧随其后,常驻联合国代表山崎和之的信函已送达联合国秘书长古特雷斯的案头。 这套组合拳的逻辑链条被日方包装得看似无懈可击:1995年第50届联大决议宣告条款“过时”,2005年首脑会议又达成删除共识,而中国,都是赞成票的持有者。 但国际法的世界里,“口头上的翻篇”与“法律上的抹除”从来不是一回事;前者是政治表态的权宜,后者则需要撬动宪章修订的刚性程序——那道需要三分之二会员国同意、五常一致批准的高门槛,至今无人能越。 日本似乎选择性遗忘了:1995年中国投下赞成票时,东京的防卫预算还牢牢框在GDP1%的红线内,《和平宪法》第九条仍是写入教科书的“立国誓言”。 三十年过去,当日本防卫预算连续十二年突破纪录,当“安保三原则”“无核三原则”的修订被摆上内阁议程,当“专守防卫”的承诺在政客口中沦为模糊的修辞,那个曾经被认为“沉睡”的条款,自然有了被重新唤醒的理由。 山崎和之在信中反复强调“对台立场未变”,坚称依据1972年声明,但现实中,“台湾有事就是日本有事”的狂言早已不是零星杂音,而是演变为系统性的军事冒险试探——这哪里是“未变”,分明是将干涉内政的黑手伸向了台海的火药桶。 日本外务省试图用“中国自相矛盾”的标签占据舆论高地,却恰恰暴露了对国际法本质的误读:联大决议的“过时”结论,更像是邻里间“这事翻篇了”的口头约定,而宪章条款的法律效力,则是刻在铜鼎上的盟约,除非用修宪的凿子彻底磨平,否则每个字都带着二战后国际秩序的体温。 那么,中国为何要在近三十年后,重新提起这个被日方称为“过时”的条款? 答案藏在日本自己的行动轨迹里。当一个曾经安分守己的邻居开始频繁擦拭刀剑,将“和平发展”的招牌悄悄换成“军事自主”的幌子,原本收进工具箱的“约束工具”,自然要拿出来摆在明面上。 “敌国条款”不是中国主动挥舞的大棒,而是日本步步紧逼下不得不亮起的警示灯——只要东京不触碰军国主义复辟的红线,不插手台海等主权事务,这盏灯就永远只是背景里的微光; 可一旦日本真以为有了美国的“核保护伞”就能挣脱二战枷锁,甚至妄图将“台湾有事”的妄言转化为军事行动,那么这盏灯就会瞬间切换为刺眼的红色警报,条款中“战胜国可直接采取军事行动”的规定,也将从历史文本变为现实中的雷霆手段。 木原稔那句“无法接受”的嘶吼,更像是对自身处境的无力抗辩——这不是接不接受的问题,而是二战后国际社会给野心家戴上的紧箍咒,什么时候念咒,取决于被约束者是否越界。 中国激活这个条款,本质上是在划定清晰的行为边界:日本若想摘掉“战败国”的帽子,正确的路径是彻底清算军国主义余孽,用持续的和平行动赢得信任,而非拉着外部势力壮胆,在危险的边缘反复横跳。 那些炒作“中国立场突变”的声音,恰恰忽略了一个基本事实:中国的外交政策从来不是静态的教条,而是对国际形势变化的动态回应。 当日本政客把“干涉台海”从禁忌话题变成公开议题,当防卫白皮书里的“中国威胁论”逐渐演变为具体的军事部署,中国亮出“敌国条款”这张牌,不过是在履行一个负责任大国维护战后秩序的义务。 这把悬在日本头上的“达摩克利斯之剑”,握柄始终在中国手中; 而决定剑是否落下的,从来不是东京的辩解,而是日本是否真正懂得:和平不是历史的偶然,而是需要用行动守护的常态。