1982年,呼和浩特两名小学生,在废旧的白塔里玩耍,突然在墙缝发现,一张写有“壹拾文”的旧黄纸,正要烧掉时,一路过老者觉得好奇,拿起来仔细一看,顿时惊喜交加! 1982年的呼和浩特东郊,一根擦燃的火柴,差点将中国货币史上的一个奇迹化为灰烬,在那片秋收后仅剩青黄野草的田野里,两名四年级的蒙童正策划着一场充满“仪式感”的玩火游戏,而他们手中的燃料,竟是一张在墙缝里沉睡了七百年的“废纸”。 若非一位刚巧路过的长者厉声喝止,这件日后被奉为呼和浩特博物馆镇馆之宝的文物,恐怕只能在传说中作为一缕青烟消散了,这一切的源头,要归结于那座被当地村民俗称为“白塔”的辽代古建筑。 彼时的白塔并未像如今这般受护栏围挡,虽然塔基已被厚达两米的淤泥吞没,但这座见证了古丰州城繁华与没落的万部华严经塔,早已成为名为李阳的小学生与其伙伴的探险乐园,那日午后,两人在攀爬至塔身实际上的第三层时。 意外捕捉到了一声异响,高个子男孩攀附墙壁时,一阵风吹过,墙缝深处传出了细微的“沙沙”声,出于孩童天然的好奇心,借助一根细木棍的挑拨,一张揉成团、满是灰尘的旧纸被掏了出来。令两个孩子感到晦气的是,这张纸灰中泛黄,画满奇奇怪怪的圈点花纹。 既不像书本页,也瞧不出个所以然,反倒极像家中长辈忌讳的“死人钱”本着“这东西不吉利不能带回家”的朴素认知,再加上秋日田野“放野火”的诱惑,这张拥有惊人韧性的纸片,便被划入了引火物的名单。 这一幕恰好被前来考察文物的专家撞见,老先生虽然年迈拄着拐杖,眼神却极其毒辣,就在火苗即将吞噬纸角的刹那,纸面上模糊的红色印章和若隐若现的墨迹,像钩子一样抓住了行家的眼球,那是古物特有的气息,绝非寻常祭祀用的黄表纸可比。 老人急忙从懵懂的孩子手中抢救下这张“废纸”,展开细看,这一看,连双手都忍不住颤抖起来,这张险些葬身火海的纸片,赫然写着“中统元宝交钞”六个大字,面额“壹拾文”这一发现,直接将中国纸币实物的历史标尺,卡在了公元1269年之前。 要知道,纸张这类有机物,在历史长河中能保存下来简直是概率学上的奇迹,专家分析这张钞票之所以能跨越元明清三代完好如初,全仗当年那位虔诚的佛教信徒,将其塞入干燥通风且阴凉的白塔砖缝中作为供养。 加之元代工匠在造纸工艺上极尽巧思,特选桑皮、棉麻等长纤维植物为原料,这种特殊的桑皮纸不仅质地柔韧轻薄,更具有极强的抗虫蛀、防腐蚀能力,若非材质如此优异,经孩子们的揉搓与千年的风化,这文物恐怕早已酥烂成粉。 这张纸钞的长宽经测量约为16.4厘米与9.3厘米,尺寸几乎与现代人的手掌相当,更为珍贵的是它承载的历史密码:票面上并没有后来忽必烈推行的“八思巴文”,这确凿无疑地证明了其印刷年份早于至元六年(1269年),比此前我国发现的最公元末纸币还要早90多年。 它是真正意义上世界现存最早的纸币实物,这一纪录领先了西欧货币史整整四个世纪,仔细端详票面,那“壹拾文”的字样之下,并排画着十枚铜钱的图样,既直观又精美,边框采用繁复的缠枝花纹装饰,四周还印有严格的伪造惩戒警示“伪造者斩”。 而在经济史的维度上,这张小面额纸币更显稀缺,元灭宋后,为了应对庞大的军费开支,朝廷滥发纸币导致通货膨胀,原本作为辅币流通的“壹拾文”因为价值过低而迅速退出流通领域。 正如劣币驱逐良币,这种曾经如尘埃般不起眼的小钞,在存世量上反而比大面额钞票更为罕见,谁能想到,这张曾以白银为准备金、由行中书省发行的“国家信用”,在那个黄昏,差点被当作驱邪的冥币付之一炬。 信息来源:《文化内蒙古第一卷•神奇的草原》

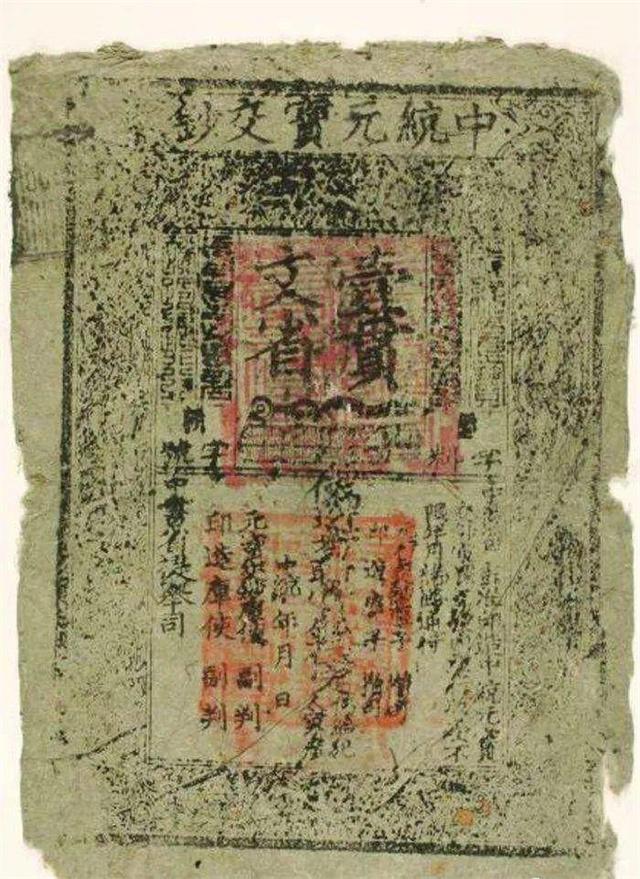

评论列表