“非升即走” 这一在高等教育领域引发广泛讨论的人事制度,并非国内高校的原创之举,其最早的雏形可追溯至哈佛大学的终身教职体系。在哈佛的制度设计中,“非升即走” 的核心逻辑始终围绕 “升” 展开,它更像是一场严苛却公正的学术筛选机制。哈佛设立这一制度的初衷,是为了在众多青年学者中,精准甄别出那些真正对学术抱有执着热爱、具备深厚学术潜力与创新能力的人才。对于通过筛选的学者,学校会授予其终身教职这一极具分量的职业特权,让他们能够在稳定的学术环境中,摆脱短期利益的束缚,心无旁骛地投身于基础性、前沿性的学术研究,为人类知识边界的拓展贡献力量。这种以 “培育学术精英、守护学术纯粹” 为目标的制度,在哈佛的学术生态构建中,发挥了不可替代的积极作用。

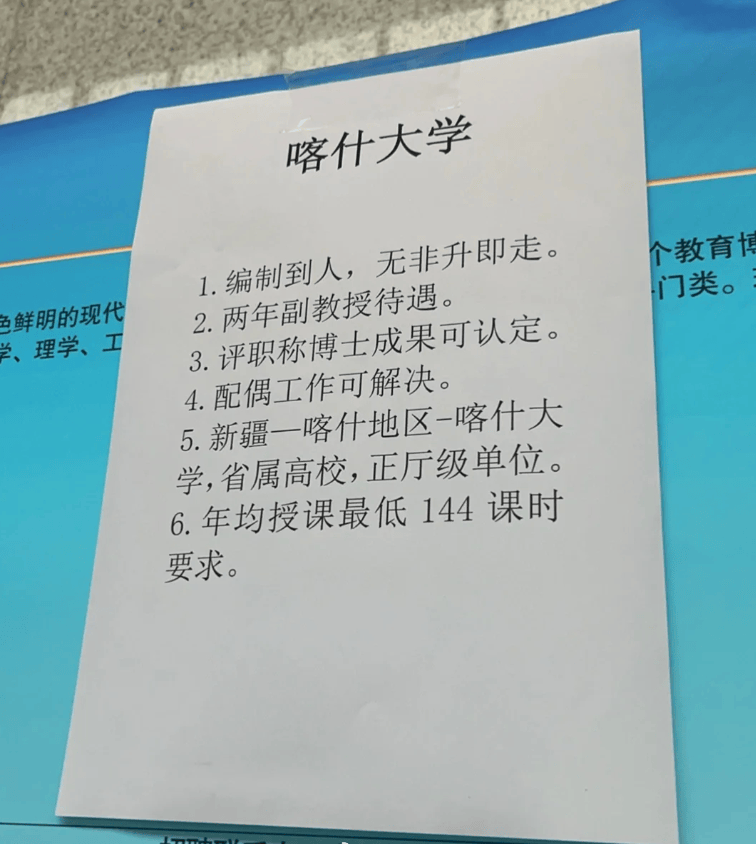

然而,当 “非升即走” 制度被引入国内高校后,其核心导向却发生了明显的偏移。国内高校引入该制度,主要是为了推动大学人事制度改革,打破长期以来教师队伍 “只进不出” 的终身制僵局。在过去的传统人事体系下,部分高校教师一旦获编制,便如同拿到了 “铁饭碗”,缺乏足够的竞争压力与进取动力,学术研究逐渐陷入停滞,教学质量也难以得到有效提升。“非升即走” 的引入,本是希望通过竞争机制,激发教师队伍的活力,提升整体的学术与教学水平。但在实际执行过程中,制度的重心却从 “激励提升” 转向了 “淘汰出局”,核心不在 “升”,而在 “走”。

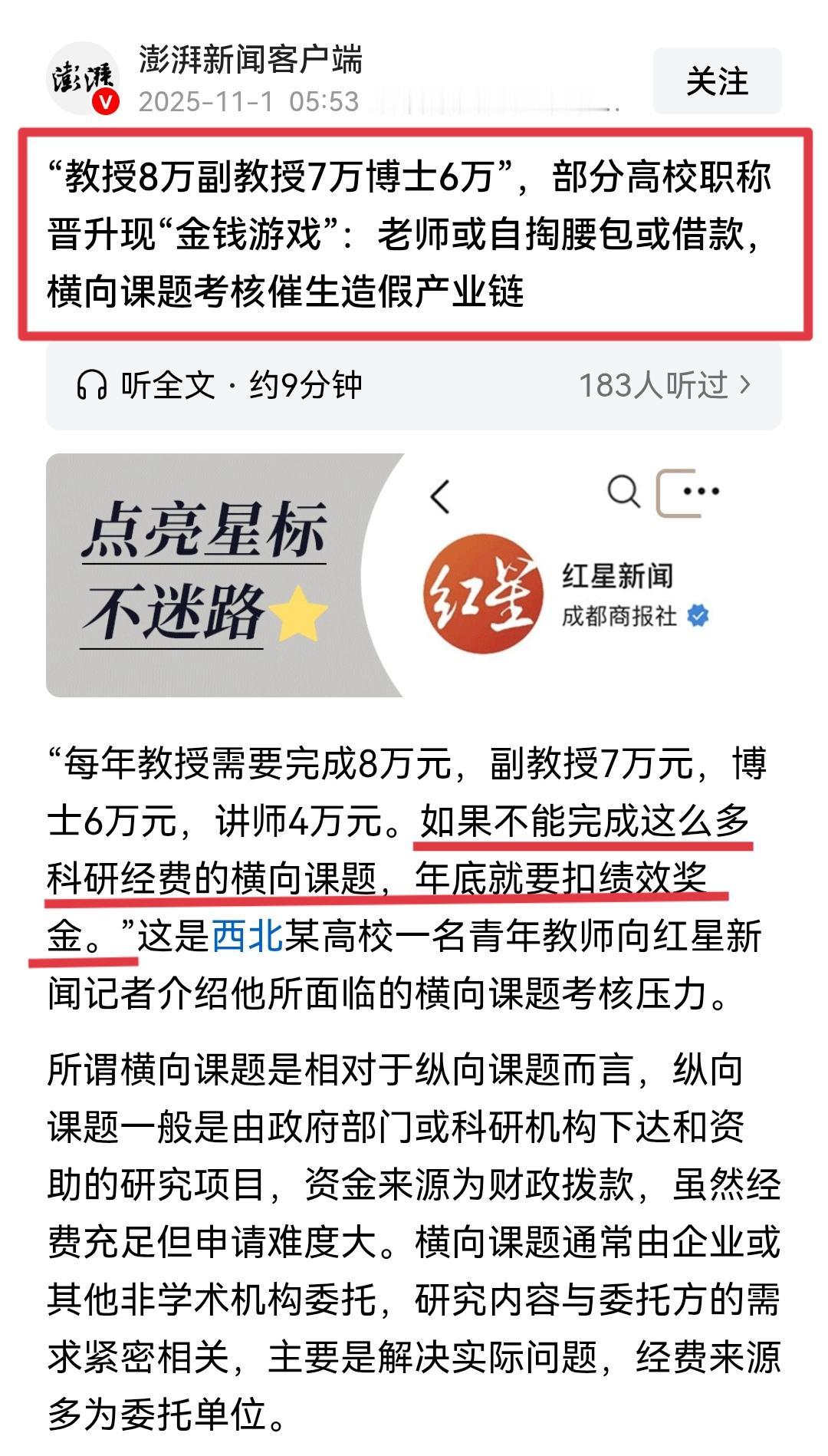

这种重心的偏移,使得 “非升即走” 制度在执行中极易被异化成 “末位淘汰制”。许多高校将量化的学术指标作为评判教师是否 “合格” 的唯一标准,如在规定时间内发表一定数量的核心期刊论文、申请到特定级别的科研项目、获得相应的科研奖项等。为了达到这些硬性指标,不少青年教师被迫将大量的时间和精力投入到 “短平快” 的学术产出中,忽视了对学术问题的深度思考与长期钻研,也无暇顾及教学质量的提升与学生的培养。这种功利化的学术风气,不仅扭曲了学术研究的本质,导致大量缺乏创新价值的 “泡沫学术” 出现,更对高校的学术生态造成了严重的破坏。

学术研究的纯粹性,是高校学术发展的灵魂与根基。而 “非升即走” 制度在执行中的异化,正不断侵蚀和崩解着这种纯粹性。当学术研究不再是为了探索真理、追求知识,而是沦为满足考核指标、保住工作岗位的工具时,高校的学术活力便会逐渐丧失,创新能力也会不断下降。长此以往,高校将难以培养出具有独立思考能力和创新精神的人才,也无法为国家的科技进步与文化发展提供有力的智力支持。从长远来看,这对大学教育体制来说,无疑是在自掘坟墓。如果不能及时对 “非升即走” 制度进行调整和完善,扭转其异化的趋势,国内高校将难以在全球高等教育的竞争中占据优势地位,甚至可能陷入学术发展的困境,影响整个国家教育事业的长远发展。因此,如何在发挥 “非升即走” 制度积极作用的同时,避免其异化带来的负面影响,重建学术研究的纯粹性,成为当前国内高校人事制度改革亟待解决的重要课题。

评论列表