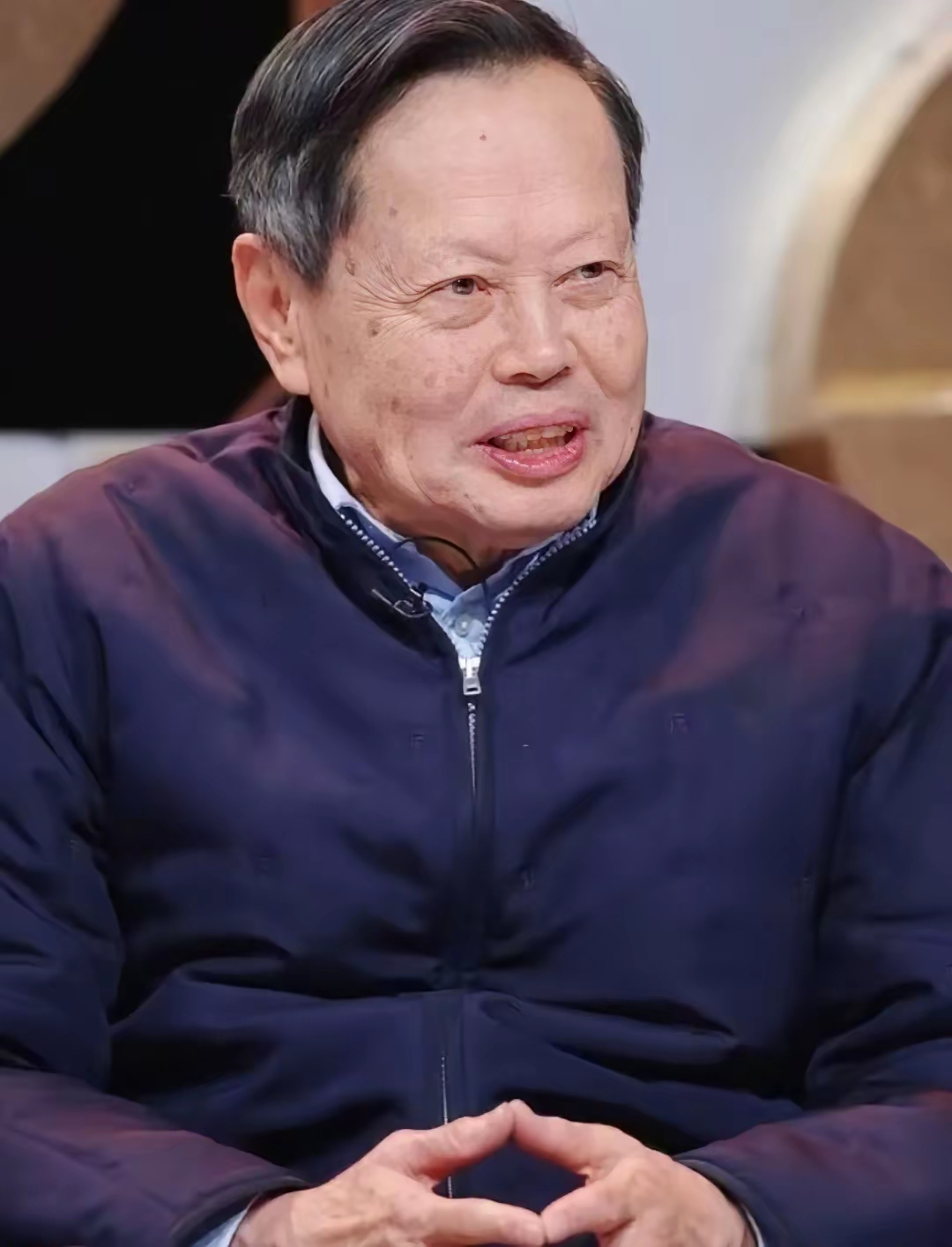

当杨振宁先生以 103 岁高龄告别世界,世人除了缅怀他在物理界的 “宇称不守恒” 等划时代贡献,更惊叹于他历经 75 岁心脏搭桥手术、晚年直面外界争议后,仍能保持旺盛生命力与清晰思维的 “长寿奇迹”。

他曾幽默调侃 “基因好是幸运,但活得久更要会‘用’命”,这句看似轻松的话,实则藏着他跨越一个世纪的生命智慧。

拆解杨振宁的长寿密码,并非遥不可及的 “天才专属”,而是基因、心境与家庭三者交织的生活哲学。

基因是 “生命的种子”,需后天用心培育;

心静是 “养生的土壤”,能抵御外界风雨;

家庭是 “心灵的阳光”,给予持久温暖。

这三大原因,不仅解释了他为何能高寿 103 岁,更给普通人提供了一套可学习、可践行的 “长寿心法”。

一、基因是基石,但 “激活” 靠后天:不躺平的自律,让长寿种子生根发芽

一、基因是基石,但 “激活” 靠后天:不躺平的自律,让长寿种子生根发芽杨振宁曾坦言 “杨氏姊妹四人均享高寿,基因确实帮了忙”,但他更强调 “基因不是保险箱,不用心呵护,再好的种子也长不出参天大树”。

1997年,75 岁的他在美国接受心脏搭桥手术,这对普通人而言可能是 “生命的分水岭”,但他术后仅用数月便调整状态,重新回到科研与教学一线,甚至在 90 多岁时仍能清晰讲解复杂的物理理论。

基因是 “潜力股”,不是 “定局书”

基因是 “潜力股”,不是 “定局书”很多人迷信 “基因决定论”,认为 “家里人短寿,我也活不长”,却忘了《黄帝内经》早有箴言:“法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁乃去。”

基因就像种子,有的天生饱满(长寿基因),有的相对孱弱,但最终能否长成大树,关键看是否有 “土壤(生活习惯)、阳光(心态)、水分(自律)”。

杨振宁的 “基因激活术”,核心是 “规律生活不折腾”。术后他坚持 “早睡早起,三餐定时”,早餐必吃鸡蛋与全麦面包补充蛋白质,午餐以蔬菜和鱼肉为主,晚餐清淡少油;每天固定散步半小时,不做剧烈运动却也不久坐不动 —— 这种 “中庸” 的生活节奏,恰好契合了中医 “过犹不及” 的养生智慧。

反观现在很多人,明明有不错的基因基础,却熬夜酗酒、暴饮暴食,把 “长寿潜力” 消耗殆尽,正如杨振宁曾告诫学生的:“生命就像实验室里的仪器,你好好维护它,它就能帮你做更多实验;你随意糟蹋它,它早晚会罢工。”

“适度忙碌” 是最好的 “基因激活剂”

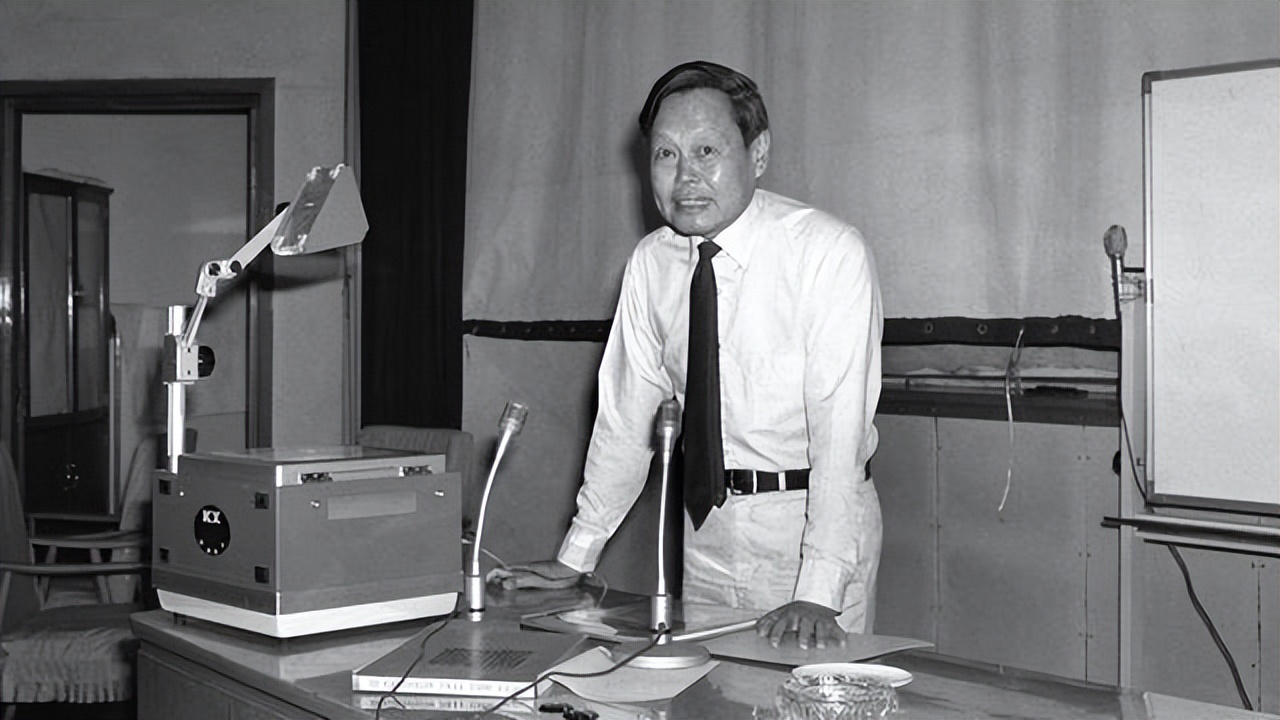

“适度忙碌” 是最好的 “基因激活剂”有人以为 “长寿就要闲下来”,但杨振宁用一生证明:“适度忙碌,保持大脑活跃,才是对抗衰老的关键。” 他 90 岁时仍参与学术研讨,95 岁时还在整理学术著作,这种对科研的热爱,让他的大脑始终处于 “活跃状态”。

现代医学研究也证实,长期保持学习与思考,能延缓大脑神经元老化,降低老年痴呆的风险。

这种 “忙碌” 不是 “透支式内卷”,而是 “热爱驱动的投入”。杨振宁曾说 “我研究物理不是为了名利,是因为它有趣”,这种 “无功利的热爱”,让他在工作中获得愉悦感,而非压力。

就像孔子所说 “知之者不如好之者,好之者不如乐之者”,当一件事能带来精神愉悦,它就不再是 “负担”,而是 “滋养生命的养分”。

反观现在很多人退休后无所事事,反而迅速衰老,正是因为失去了 “精神寄托”,没有了 “激活基因” 的内在动力。

二、心静为养生之魂:不争不辩的通透,让生命远离 “内耗风暴”

二、心静为养生之魂:不争不辩的通透,让生命远离 “内耗风暴”“心静是极好的养生、长寿之道”,这是杨振宁总结的长寿核心。

他所说的 “静”,不是 “死水般的沉寂”,而是 “泰山崩于前而色不变” 的通透 —— 面对外界争议不焦虑,遭遇健康危机不恐慌,始终保持内心的稳定与平和。

这种 “静”,是他历经风雨后沉淀的生命智慧,也是他能在心脏搭桥术后快速康复、活到 103 岁的关键。

面对争议 “不争不辩”,省下情绪的 “内耗成本”

面对争议 “不争不辩”,省下情绪的 “内耗成本”杨振宁晚年的婚姻曾引发外界诸多议论,有人质疑、有人调侃,但他始终选择 “不解释、不辩解”,只以一句 “我们过得很好” 回应。这种态度,不是 “懦弱”,而是《道德经》“善战者不怒,善胜敌者不与” 的智慧 —— 与其浪费时间与他人争论,不如把精力放在值得的事上。

情绪内耗是 “生命的隐形杀手”。现代心理学研究显示,长期处于焦虑、愤怒等负面情绪中,会导致内分泌紊乱、免疫力下降,加速衰老。

杨振宁深谙此道,他曾说 “我没有时间去生气,因为物理研究还有很多问题没解决”。这种 “把注意力从外界评价拉回自身热爱” 的能力,让他避开了情绪的 “风暴中心”。就像苏轼被贬黄州时写下 “莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”,真正的强者,从不会被外界的流言蜚语打乱自己的节奏。

遭遇危机 “不慌不忙”,用 “静气” 对抗生命的 “风浪”

遭遇危机 “不慌不忙”,用 “静气” 对抗生命的 “风浪”1997年心脏搭桥手术前,医生曾提醒他 “手术有风险”,但杨振宁没有陷入恐慌,而是平静地与医生沟通方案,术后积极配合康复。他后来回忆:“当时我想,慌也没用,不如相信医生,也相信自己的身体能扛过去。” 这种 “临危不乱的静气”,正是养生的最高境界。

《庄子・大宗师》中有言:“安之若命,德之至也。”

面对无法控制的事,保持平静接受;面对能控制的事,全力以赴 —— 这正是杨振宁的 “静气心法”。手术是 “无法完全控制的事”,他选择信任专业;术后康复是 “能控制的事”,他坚持规律作息、适度锻炼。

这种 “分清可控与不可控” 的智慧,不仅帮他度过了健康危机,更让他在漫长人生中始终保持稳定的心态。反观现在很多人,一点小事就焦虑失眠,一点挫折就崩溃绝望,正是因为缺少这份 “静气”,把生命能量浪费在了无谓的恐慌中。

三、家庭是心灵港湾:稳定的情感滋养,给生命注入 “持久温度”

三、家庭是心灵港湾:稳定的情感滋养,给生命注入 “持久温度”杨振宁曾说 “稳定的家庭生活才能让人内心安定”,这句话看似朴素,却藏着深刻的养生道理。人是情感动物,心灵的安定需要情感的支撑,而家庭正是这份支撑的 “核心载体”。

无论是术后康复时家人的陪伴,还是晚年生活中伴侣的理解,稳定的家庭都为他提供了 “心灵的避风港”,让他能在平和的氛围中滋养生命。

家庭是 “心灵的锚”,能抵御外界的 “风浪”

家庭是 “心灵的锚”,能抵御外界的 “风浪”心理学中有个 “安全基地理论”:人在感到安全的环境中,更容易保持积极心态,抵御压力与挫折。对杨振宁而言,家庭就是这个 “安全基地”。

晚年面对外界对婚姻的议论,正是妻子的理解与支持,让他能保持从容;心脏搭桥术后,正是家人的悉心照料,让他能快速康复。这种 “被爱包围的安全感”,是任何保健品都无法替代的 “养生良药”。

中国传统文化历来重视家庭,“修身齐家治国平天下”,把 “齐家” 放在重要位置,正是因为家庭是 “修身” 的基础。一个充满爱的家庭,能让人内心平和、情绪稳定,而这正是长寿的重要前提。

反观现在很多人,因工作忙碌忽略家庭,或因家庭矛盾陷入内耗,不仅影响心情,更损害健康。正如杨振宁所说 “家不安,心不宁,身体自然好不了”,家庭的稳定,是生命长寿的 “隐形保障”。

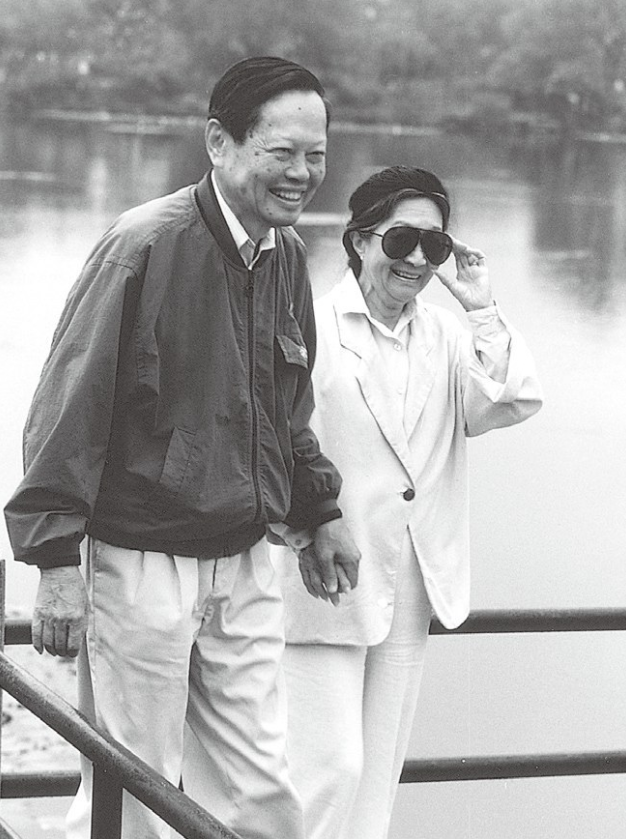

“精神共鸣” 的伴侣,是 “长寿的加分项”杨振宁晚年的婚姻,虽曾引发争议,却为他提供了重要的 “精神共鸣”。他与妻子翁帆在学术与生活上的相互理解,让他晚年仍能保持对生活的热爱。这种 “灵魂契合的陪伴”,比单纯的生活照料更重要 —— 它能让人保持精神的愉悦与活力,延缓衰老。

现代研究显示,拥有亲密伴侣的人,寿命通常比孤独者更长,因为亲密关系能降低焦虑、提升幸福感,进而改善身体健康。

杨振宁曾说 “和翁帆在一起,我觉得自己更年轻了”,这种 “精神上的年轻化”,正是长寿的重要秘诀。它告诉我们,好的婚姻不是 “搭伙过日子”,而是 “灵魂的相互滋养”—— 这种滋养,能给生命注入持久的活力,让岁月的流逝变得更缓慢。

四、普通人能学的 “杨振宁长寿心法”:不复杂,却需要坚持

四、普通人能学的 “杨振宁长寿心法”:不复杂,却需要坚持杨振宁的高寿,不是 “天才的专属奇迹”,而是普通人也能学习的生活智慧。他的三大长寿原因,拆解到日常,其实就是三句简单的话:好好呵护基因(规律生活)、保持内心平静(不争不辩)、珍惜家庭温暖(用心经营)。

激活基因:从 “规律作息” 开始不用追求复杂的养生方法,先做到 “早睡早起、三餐定时、适度运动”。像杨振宁那样,不熬夜、不暴饮暴食,每天固定散步半小时,让身体形成稳定的节奏。这些看似简单的习惯,正是 “激活基因潜力” 的关键 —— 就像种子需要定期浇水施肥,身体也需要规律的照料才能健康成长。

修炼心静:从 “少计较” 开始面对外界的评价,少一点辩解;面对生活的挫折,少一点焦虑。像杨振宁那样,把注意力放在自己热爱的事上,而不是别人的眼光里。每天花 10 分钟静坐,让大脑放空,远离焦虑与内耗。这种 “简单的静修”,能逐渐培养内心的平静,帮你抵御外界的 “情绪风暴”。

滋养家庭:从 “多陪伴” 开始不用花太多时间,每天陪家人聊聊天,每周和家人一起吃顿饭,用心经营家庭关系。像杨振宁那样,珍惜与家人的相处,让家庭成为心灵的 “安全基地”。这份温暖的情感滋养,会成为你健康长寿的 “重要支撑”。

结语:长寿不是 “偶然”,而是 “智慧的必然”

结语:长寿不是 “偶然”,而是 “智慧的必然”杨振宁的 103 岁,不是岁月的 “偶然馈赠”,而是他用一生智慧经营生命的 “必然结果”。他告诉我们,长寿不是 “活得久” 那么简单,而是 “活得有质量、有精神、有热爱”—— 基因给了生命的起点,心态决定了生命的长度,家庭温暖了生命的温度。

对普通人而言,我们或许没有杨振宁的 “天才基因”,却可以拥有他的 “生活智慧”:不躺平、不内耗、不忽视家庭。当我们学会规律生活激活基因,学会不争不辩保持心静,学会用心经营家庭温暖,我们或许无法都活到 103 岁,却能让自己的生命更健康、更愉悦、更有质量 —— 这才是杨振宁长寿智慧给我们的最大启示。

愿我们都能从杨振宁先生的生命故事中,学到属于自己的 “长寿心法”,用心经营生活,好好爱护自己,在岁月的长河中,活出属于自己的精彩与从容。