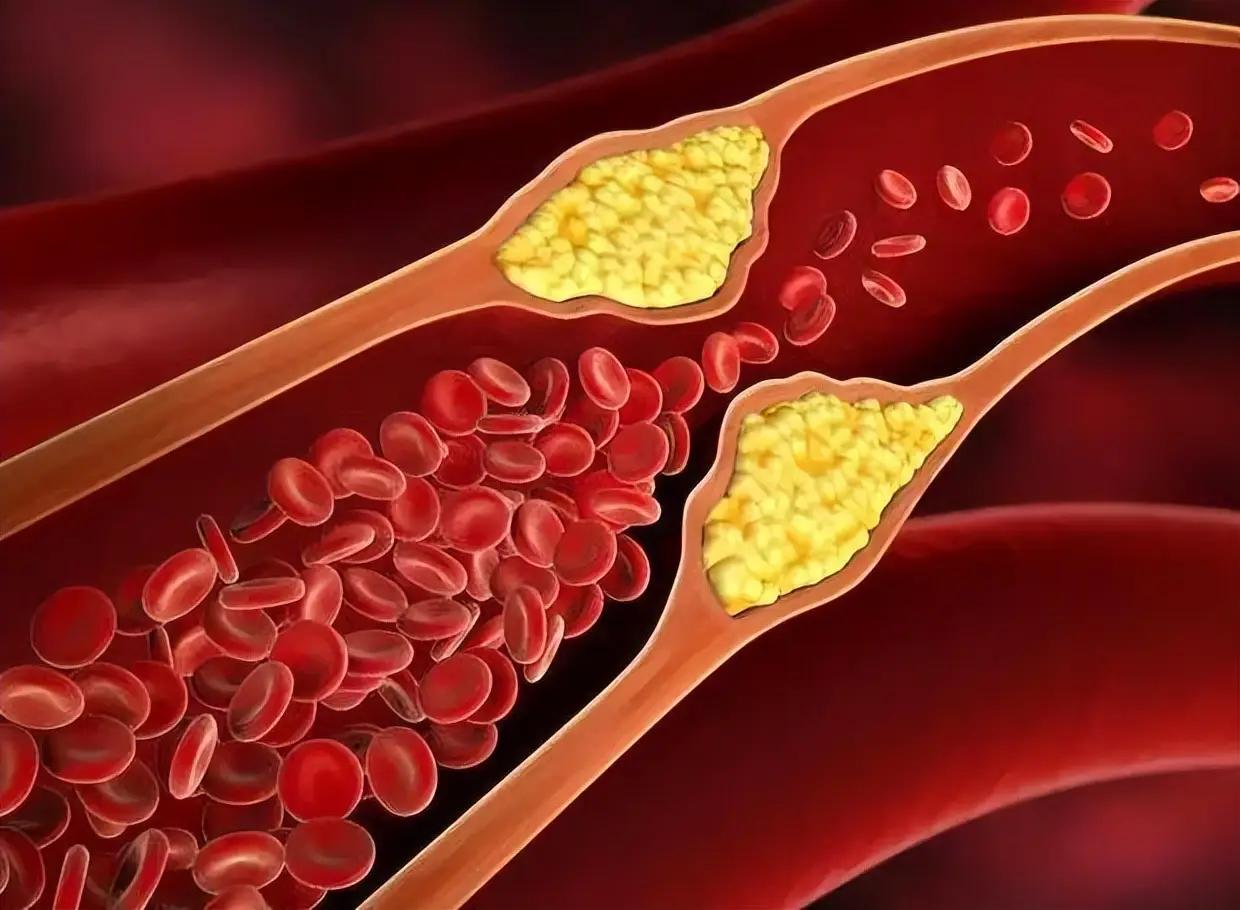

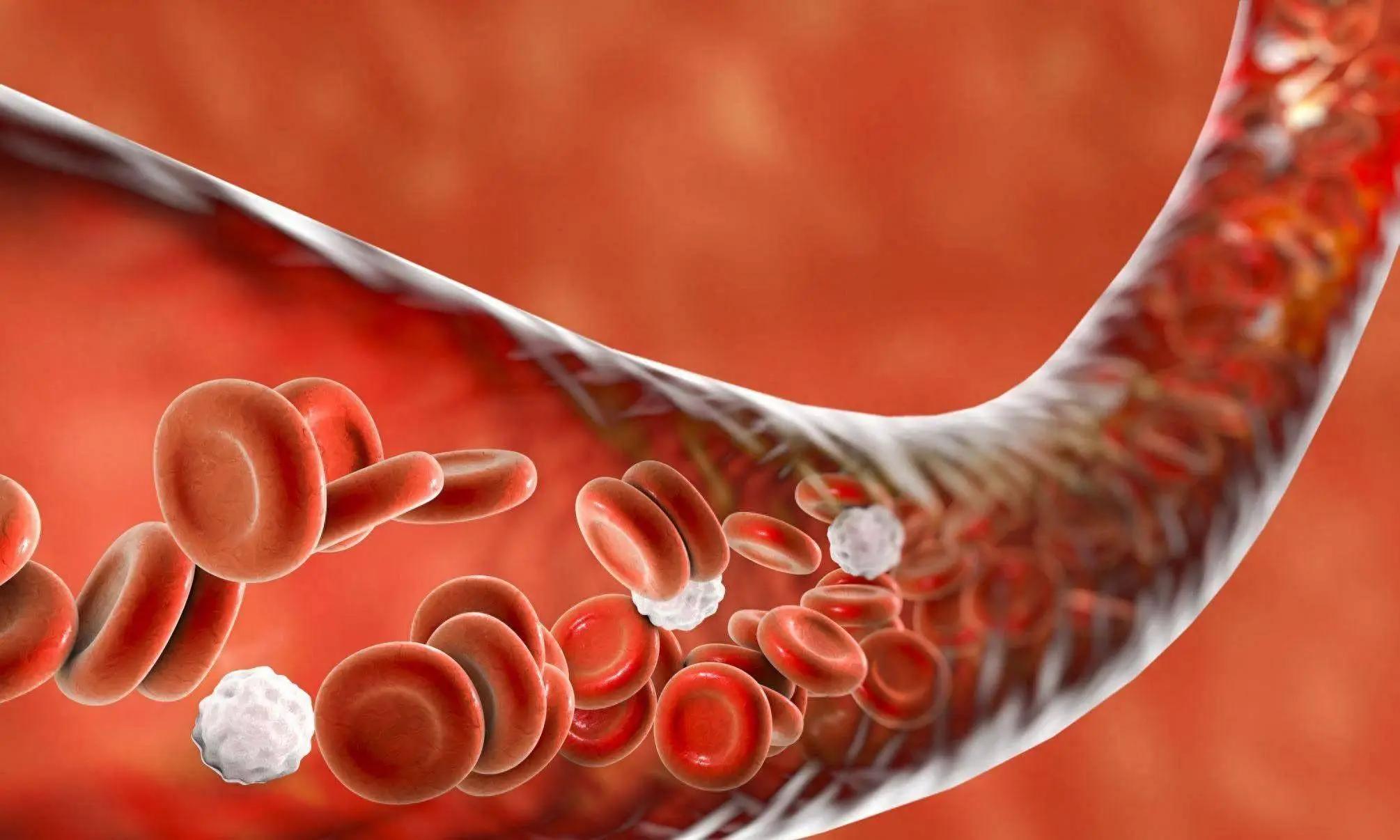

血脂高这件事,是长期饮食不当、作息紊乱、缺乏运动等多种因素叠加的结果。

关键是,很多人根本不知道自己血脂高,更别说调整生活方式了。

身体早就发出了一些“信号”,只要你愿意留意,就能提前发现。

下面这几个表现,很多都集中在头部,有些甚至照镜子就能看出来。

别觉得离自己远,不妨对照着看看有没有。

①眼睑出现黄色小斑块

不少人年纪一大,发现眼皮上长了几颗淡黄色的小颗粒,摸着不疼不痒,也不太在意。

但这种东西有个名字,叫黄瘤,是血脂异常的一种外在表现。它是脂肪在皮肤下沉积的结果,特别是胆固醇水平高的人更容易长。

虽然不是每个长了黄瘤的人血脂都异常,但出现这种斑块时,确实值得查查血脂情况。很多人以为是老年斑、或者油脂粒,一拖就是几年。

这是身体在提醒你,脂肪代谢已经出问题了。这种情况,单靠护肤品是解决不了的,更重要的是从饮食和作息下手。

②头皮出油明显增多

头发刚洗没两天就油得不行,尤其是发根黏腻、头皮泛光,很多人觉得是洗发水没选对。也可能和血脂高有关。

血脂高的人皮脂腺分泌会变得更旺盛,头皮、脸部等地方油脂分泌明显增加。

身体的脂肪代谢乱了,皮肤自然也会跟着“乱套”。

尤其是同时伴有面部油光、痤疮增多的人,更要多留个心。虽然头皮出油不一定就是血脂高,但当它和其他症状一起出现时,就不能再当成“小问题”忽略过去了。

③头晕脑胀、注意力不集中

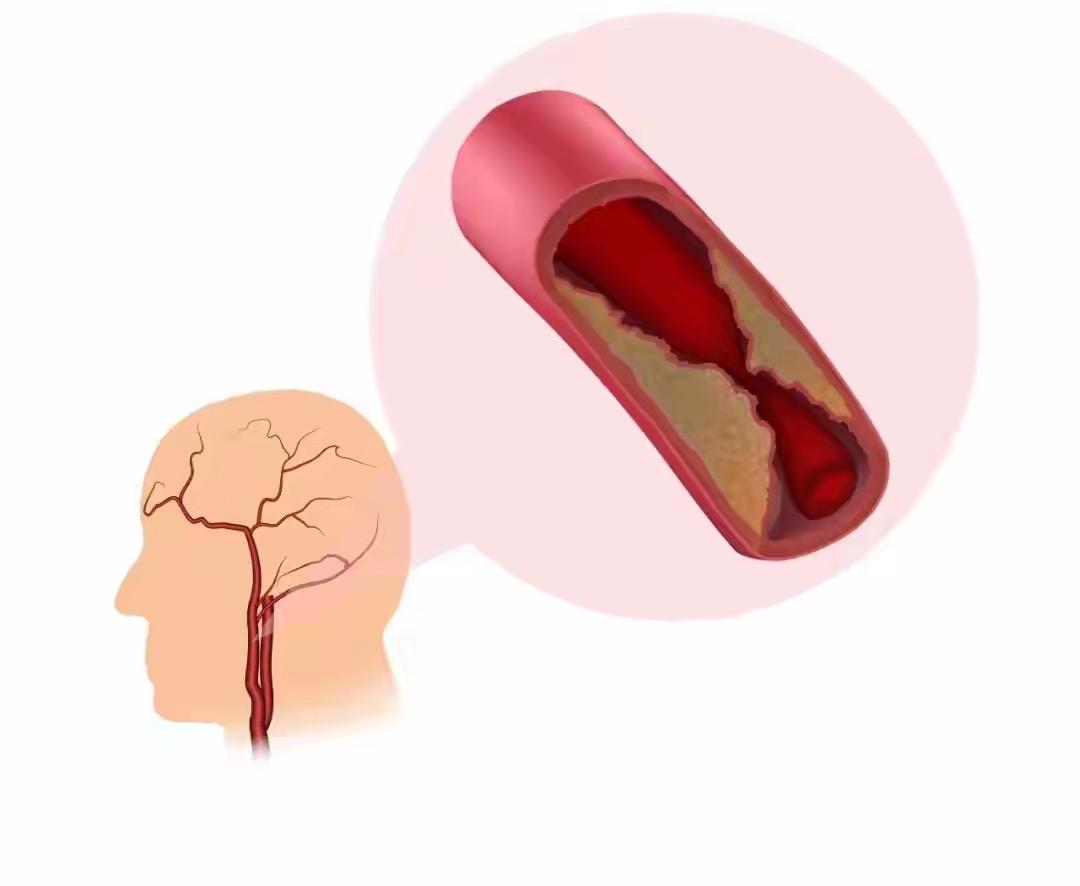

有些人早上起床就觉得脑子“沉”,白天也容易犯困、精神不集中。虽然很多人归咎于没睡好、压力大,但血脂异常也可能让人有这种“脑子不清爽”的感觉。

血液里的脂肪多了,流通速度会变慢,氧气和营养运输效率下降,自然影响大脑的状态。长期下来,不仅影响工作效率,还可能影响情绪和睡眠。

尤其是过了四十岁以后,出现这种“脑子迟钝”的状态,别急着喝咖啡提神,不如先关注一下自己的血脂情况。

④耳垂出现折痕

很多人不知道,耳垂上出现的那条斜斜的折痕,其实也有一定的健康含义。

国外一些研究发现,耳垂折痕和体内脂质代谢紊乱之间存在一定关联。

这种现象不是百分百准确的健康指标,但如果你发现自己耳垂有明显折痕,再加上其他血脂异常的表现,那就更值得重视。

这个折痕不是因为睡觉压出来的,而是皮肤下的血管状态发生了变化。血脂长年偏高,会影响血管弹性,耳垂这种细小血管较多的地方,往往最先“露馅”。

很多人照镜子都没注意,直到别人提醒才发现。

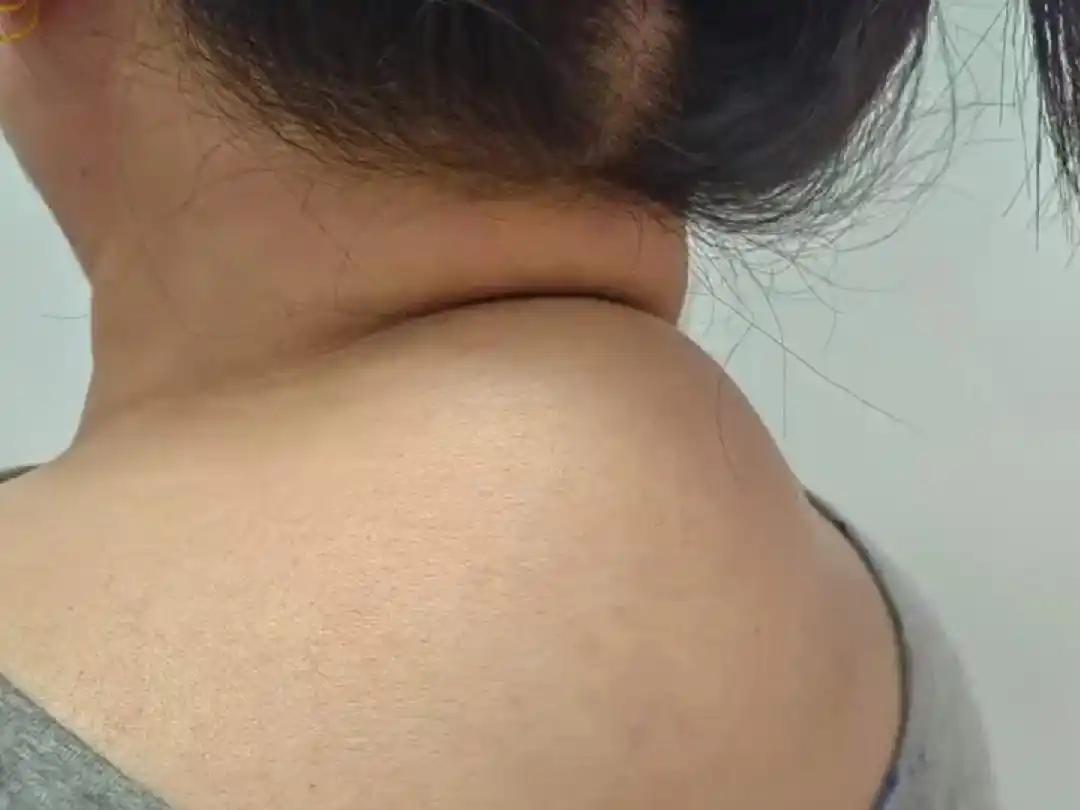

⑤脖子后面摸着有硬块或脂肪堆积

脖子后面突然变厚了,看起来像是“富贵包”,不少人以为是坐姿不正、驼背导致的肌肉劳损。

殊不知,这可能是脂肪在局部过度堆积的结果,和体内脂肪代谢异常有一定关系。

尤其是同时体重上升、腰围变粗的人,更要警惕。

体内脂肪分布变化,是身体调节能力下降的表现,不仅仅是外形问题,更是一个代谢失衡的信号。脖子后面脂肪堆积,往往和长期久坐、缺乏运动、饮食油腻密切相关。

除了这些表现,很多人还会有饭后困倦、眼花耳鸣、容易疲劳等情况,但这些都不是血脂高独有的症状,不能单凭这些判断。关键是看有没有多个信号同时出现,再结合生活习惯做进一步判断。

除了观察身体信号,良好的生活方式才是控制血脂的根本。

最重要的,是吃得清淡点。

不是让大家吃素,而是少吃那些高油高糖的加工食品。控制反式脂肪、减少动物油摄入、适量增加膳食纤维,这些都被反复证明对控制血脂有帮助。

比如燕麦、豆类、深绿色蔬菜,就是不错的选择。

很多人认为鸡蛋不能吃,其实这已经是过时的看法。

正规研究早就发现,适量吃鸡蛋对大多数人没有明显影响,关键还是看整体饮食结构,而不是单个食物。别被“吃这个降脂、喝那个排油”的说法忽悠,真正有效的,是持之以恒的饮食调整。

运动也是关键的一环。

没必要非得跑马拉松,每周快走五次、每次半小时以上,就能明显改善脂肪代谢。哪怕是每天饭后散个步,也比饭后躺着刷手机强得多。关键是要动起来,别让脂肪在身体里“闲着”。

还有一点容易被忽略,那就是情绪。

长期焦虑、压力大,会影响内分泌,也会让血脂水平波动。保持良好的心态,不是鸡汤,而是实实在在的身体需要。睡眠规律、情绪稳定的人,身体的脂肪代谢系统也会更顺畅。

很多人对血脂有误解。

比如有人觉得瘦子就不会血脂高,其实血脂异常和体型没有必然关系。有些人虽然看着不胖,但内脏脂肪高,同样可能出现血脂紊乱。

还有人迷信保健品,认为吃点“降脂丸”就万事大吉,这种做法反而容易忽视生活方式的重要性。

说到底,血脂高是一种“富贵病”,但不是不能管。关键看你愿不愿意从生活方式上动手。

不要等到体检报告吓你一跳,才想起该少吃油了。身体早就给你发了提醒,就看你有没有看懂。

声明:本文内容基于权威医学资料及临床常识,同时结合作者个人理解与观点撰写,部分情节为虚构或情境模拟,旨在帮助读者更好理解相关健康科普知识。文中内容仅供参考,不能替代专业医疗诊断与治疗,如有身体不适,请及时就医。

参考文献:

1. 中国营养学会.中国居民膳食指南(2022)[M].北京:人民卫生出版社,2022.

2. 国家心血管病中心.《中国心血管健康与疾病报告2023》[R].

3. 刘力生,王丽娟.脂类代谢与慢病风险管理[J].中国健康教育,2022,38(1):5-9.