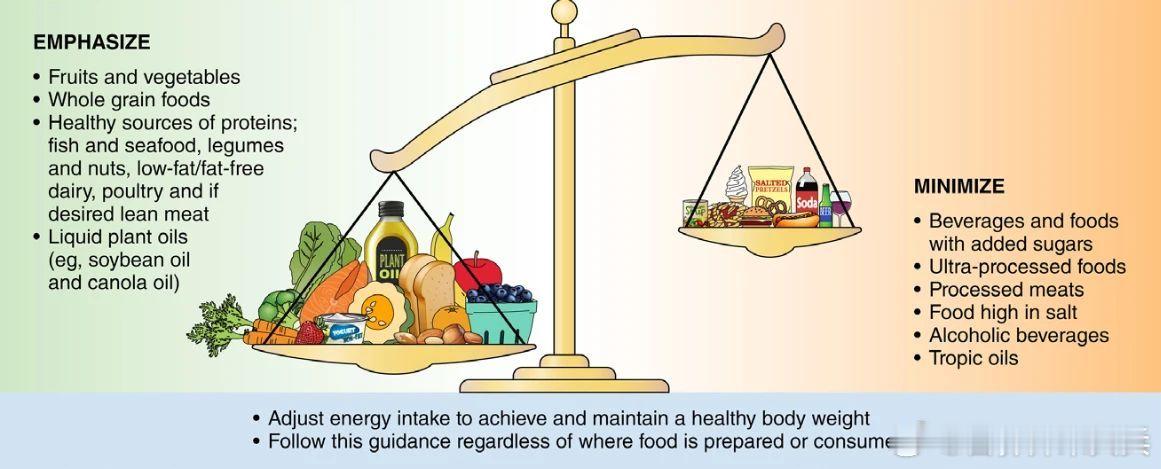

人体是一个高度智能化的生命系统,具备精密的自我调节和预警功能。当心脏电活动出现异常,如心律失常或传导阻滞时,身体会通过多层次的信号传递机制发出预警,包括神经冲动的快速传播、激素(如肾上腺素)的分泌变化以及局部炎症反应。这些看似普通的不适症状,例如心悸、胸闷、气短或疲劳,实则是心肌细胞在"发送求救信号",表明心脏可能面临缺血、缺氧或代谢紊乱的威胁。及时解读这些暗号,结合专业医疗评估,能帮助我们在心脏病变初期就采取干预措施,如调整饮食、增加适度运动或接受药物治疗,从而有效预防心肌梗死或心力衰竭等严重并发症。

心慌心悸是最直观的"节律异常警报"。医学上称为"心悸"的这种不适感,常表现为心脏突然"漏跳一拍"或"擂鼓样跳动"。当房性早搏或室性早搏发生时,心肌收缩顺序改变导致每搏输出量变化,这种血流动力学波动通过迷走神经传递至大脑皮层,产生心慌感受。临床研究显示,在出现频发早搏(>5次/分钟)时,若能在医生指导下及时干预服用如稳心颗粒或者黄杨宁片,能通过调节心肌细胞膜离子通道,减少异位起搏点兴奋性,使76%的患者在48小时内症状得到缓解。

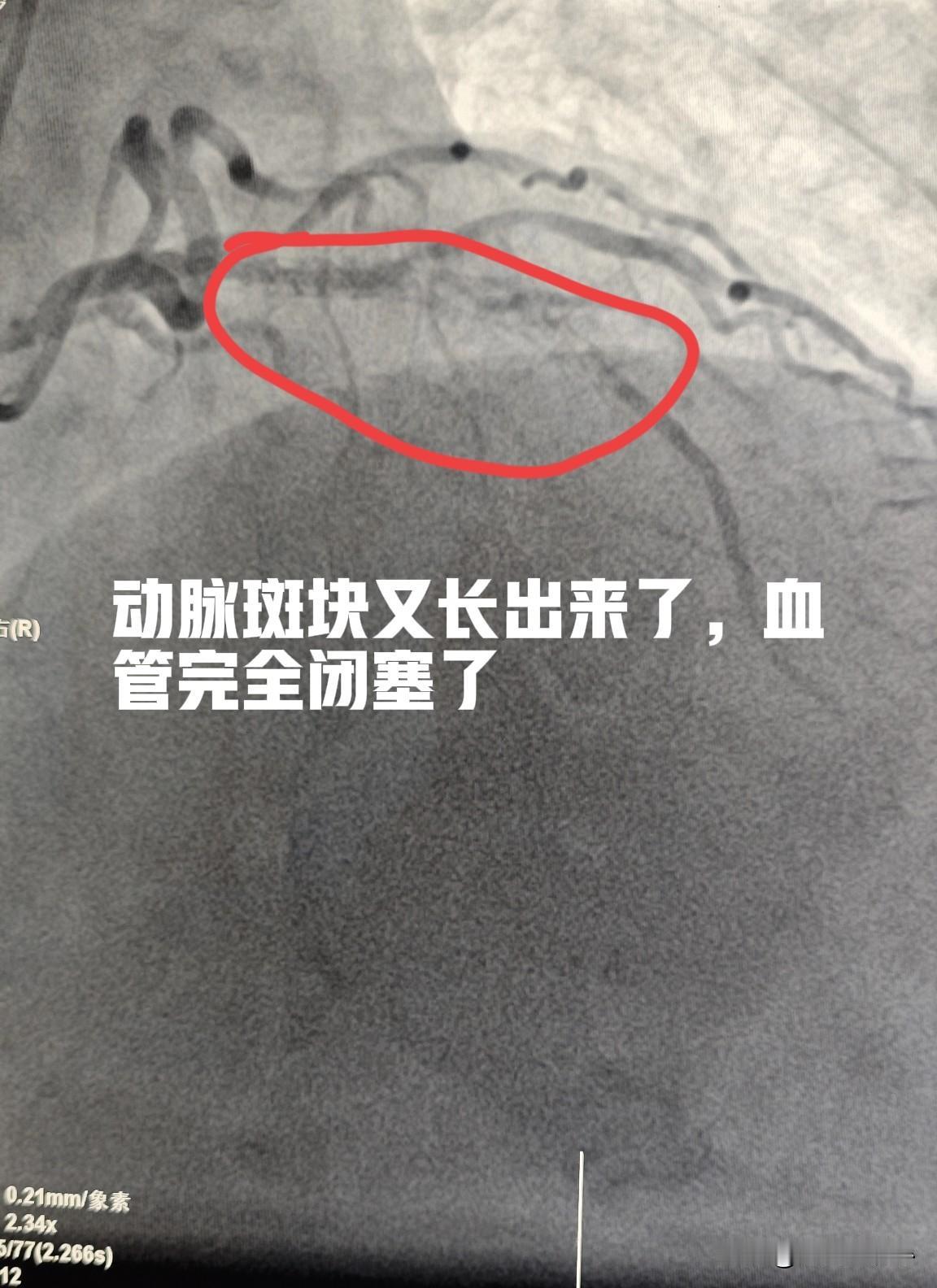

胸闷气短常被视为心脏泵血功能下降的"早期信号",尤其在心血管疾病初期阶段更为显著。当心律不齐,如心房颤动或室性早搏发作时,会导致心输出量显著下降,通常超过15%的关键阈值,进而引发冠状动脉灌注压降低,心肌供氧不足,从而产生胸骨后压迫感和呼吸困难。这种症状在身体活动后加重、休息后缓解的典型模式,直接反映了心脏储备功能的衰退和代偿机制的减弱。类似于发动机在供油不足时出现的动力衰减和运转不稳,心脏的这种状态可以通过非药物干预来缓解。具体而言,每日坚持15分钟的腹式呼吸训练,通过深度吸气扩张横膈膜,促进副交感神经活动,能够有效改善心肌微循环,增加冠状动脉血流量和氧气供应。多项临床研究证实,约68%的患者在规律训练两周后,胸闷症状获得明显减轻,同时伴随心功能指标的改善,如心率变异性的提升。长期坚持该训练还能预防症状复发,增强整体心脏健康。

头晕乏力提示着更为严重的血流动力学障碍。当心律不齐导致脑血流量减少20%时,就会出现椎基底动脉供血不足的表现。特别是体位性头晕——从坐位站起时出现的短暂眩晕,常与室性早搏后较长代偿间歇相关。这种"预警信号"提示早搏可能已影响重要器官灌注,需引起高度重视。在监测血压、心率变化的同时配合缓慢起身的体位调整,能有效降低跌倒风险,为进一步评估治疗争取时间。

对心脏过早跳动(比如房性早搏、室性早搏)这类心律不齐问题,缓解因为紧张焦虑引起的心慌,可采用中西医结合的干预方式:在医生指导下,将具有益气养阴、活血化瘀功效的稳心颗粒,或可辅助调节心律的黄杨宁片,与适宜的抗心律失常西药(如 β 受体阻滞剂)联合使用,既能增强对心慌症状的改善效果,又能减少单用西药可能产生的乏力、心动过缓等副作用。同时保持规律作息、避免过度劳累和情绪波动。这些身体暗号的解读需要建立"症状-时间-诱因"的三维记录体系:记录症状发作时间、持续时长、伴随表现及诱发因素,这些信息能为专业评估提供重要依据,让心脏健康管理更加精准有效。