在长安西市喧闹的街头,身着男装、骑着骏马的女子笑着掠过人群,这是我们在影视作品中常见的唐朝女性形象。然而,在这份开明背后,却隐藏着她们无法跨越的界限。

每当提及唐朝,我们总会想到空前的开放与繁荣。女性可以穿着胡服男装招摇过市,太平公主曾穿着紫袍玉带在高宗面前跳舞;才女上官婉儿以“不服丈夫胜妇人”的姿态活跃于政坛。

社会对女性才华的赞赏达到前所未有的高度。然而,在这开明的表象下,仍有两条铁律是唐代女性难以逾越的——不论你多么富有,多么有才华,都不得不向这两条规矩低头。

在唐代,婚姻不是两个人的事,而是关乎家族与社会秩序的大事。《唐律疏议》明确规定:诸同姓为婚者,各徒二年。

这意味着,如果你和同姓之人结婚,不仅婚姻无效,双方还要各领二年徒刑。

为何如此严格?古人早已意识到“男女同姓,其生不蕃”的道理。唐朝法律将从源头上禁止同姓婚姻作为维护人伦和社会秩序的重要手段。

在实际执行中,唐代对同姓不婚的规定几乎到了严苛的地步。法律不仅禁止同宗共姓通婚,就连同音字不同的姓氏也同样禁止联姻。考虑到当时许多人识字有限,以读音辨别姓氏,这一规定实际上堵住了许多可能的漏洞。

《太平广记》中记载了一个真实故事:李逢年的妻子去世后,好友李睍热心地为他做媒,介绍了门第若斯,年幼且美的李札之妹。李逢年兴奋得一早就起床打扮,却在最后一刻惊觉:“今所论亲,为复何姓?”

结果发现对方也姓李,这桩婚事只能告吹。说媒的李睍懊悔不已:“吾大误耳,但知求好婿,都不思其姓氏。”

可以想象,在唐代,不知有多少两情相悦的男女,就因为这一条规定,被硬生生拆散。

唐代女性在家庭中的地位,远比我们想象中复杂。一方面,唐代社会对女性确实有相当程度的尊重。《女孝经》中专门设有《谏诤》章,明确提出丈夫有恶行,妻子应加以劝告,如果盲目顺从,反而不能称为贤妇。

唐代思想家颜之推也认为,妻子对丈夫的顺,必须以丈夫的义为前提。这与汉代夫为妻纲的无条件服从相比,无疑是一大进步。

但另一方面,唐代女性仍未摆脱夫为妻纲的束缚。社会主流观念仍然认为,女性的价值在于内主中馈,能够肥家,尽到家庭主妇的责任。

评判一个女性贤惠与否,最主要的标准就是看她是否能够保护夫家的家族利益。

唐代女性在婚姻中的选择空间其实相当有限。男子可以休妻,而女子提出离婚则困难重重。虽然《唐律》中有和离的规定,即若夫妻不相安谐而和离者,不坐,但实际操作中,女性往往难以主动结束不幸福的婚姻。

更不用说七出之条了——不顾父母、无子、淫佚、嫉妒、恶疾、多言、窃盗,妻子触犯任何一条,丈夫都可以名正言顺地休妻。

虽然唐代也有对女性有限的保护措施,如三不去原则——曾为公婆服丧三年者不去,娶时贫贱后来富贵者不得去,现在无家可归者不得去。

但对大多数女性来说,婚姻仍然是一旦进入就难以退出的围城。

尽管有上述种种限制,唐代女性仍在父权制的缝隙中寻找到了施展才能的空间。

在唐代,女性接受教育被看作是必要且值得鼓励的事情。李华在《与外孙崔氏二孩书》中明确主张妇人亦要读书解文字,这样才能知古今事情,出嫁后才懂得如何孝顺父母和公婆。

才女在唐代社会备受推崇。《唐故范阳卢夫人墓志铭》记载,卢夫人因才华出众而受到亲朋好友的尊敬。组绣奇工之暇,独掩身研书,偷玩经籍,这样的女性在唐代并非个别现象。

唐代女性的社交空间也相对宽松。贵族女性可以参与社会交往,甚至介入到政治活动中。唐高祖的妻子太穆皇后窦氏就以关心国事而闻名,她小时候在宫中长大,常就国家政事发表看法,非但没有被斥责,反而受到周武帝的赞许。

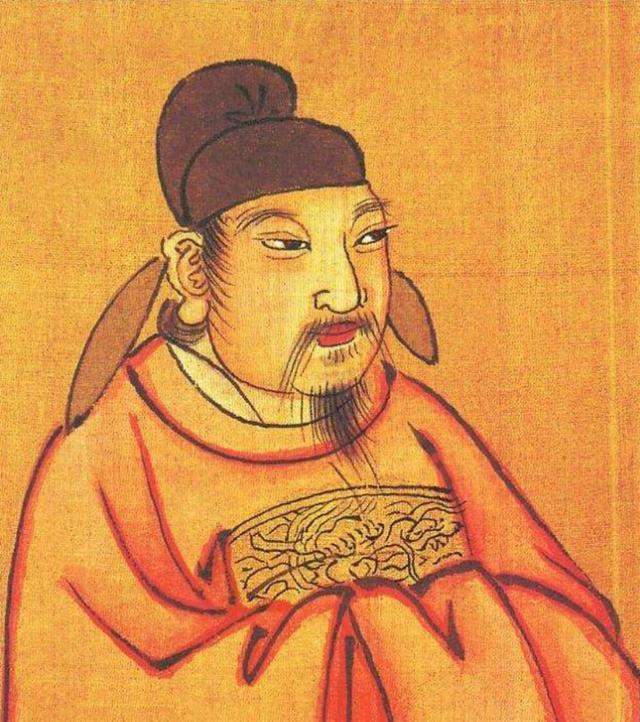

更不用说,唐代是中国历史上唯一出现女皇帝的时代。武则天从才人到女皇的历程,固然有其个人因素,但也反映出唐代社会对女性参与政治的一定程度的容忍。

唐代女性的真实处境,远比开放到没边复杂得多。她们确实享受了比其他朝代女性更多的自由,但依然被限制在父权社会的框架内。

看似开阔的天地,实则有着无形的边界。 这两条难以逾越的规矩,恰恰揭示了唐代社会开放表象下的本质——它给予女性的不是真正的平等,而是在不动摇男权根基前提下的有限自由。