是清朝水师更强,还是倭寇自己“从良”了?

当我们翻阅明清两代的东南海防史,会发现一个耐人寻味的现象:从元末到明末,纠缠了中国近三百年的“倭寇”之患,在清朝入主中原后,竟几乎销声匿迹。

这不禁让人发问:是清朝的海防固若金汤,让倭寇望而却步?还是另有隐情?

1. 倭寇的“黄金时代”:大明海疆的顽疾

要理解倭寇为何消失,我们得先看看它为何在明朝如此猖獗。

明朝立国之初,便确立了“片板不许下海”的严厉海禁政策。这本是为了防御方国珍、张士诚等残部与海外勾结,却无意中埋下了更大的祸根。

东南沿海的百姓,自古“以海为田”。当合法的生路被断绝,巨大的海外贸易利润便催生了庞大的武装走私集团。他们亦商亦盗,往来于波涛之间。

而此时的日本,正处在战国时代(1467—1603)。各地大名混战,大量战败的武士、浪人失去主君,成为“渡来人”,迫切需要通过劫掠来获取财富。一些九州地区的强大名(如岛津氏、大内氏)也暗中支持甚至组织这些活动,以充实自己的军费。

于是,历史的吊诡之处在此显现:明朝的“海禁”逼反了自己的沿海商民,日本的“战乱”输出了专业的军事浪人。 这两股力量在海上合流,形成了令大明王朝头疼不已的“倭寇”。

值得注意的是,所谓“倭寇”,实则“大抵真倭十之三,从者十之七”。其中主力,多是王直、徐海这类中国海盗巨头,他们雇佣日本浪人作为战斗力,形成了复杂的利益共同体。戚继光、俞大猷等名将虽然浴血奋战,剿灭了大部分寇患,但只要海禁的“病根”不除,走私的土壤就始终存在。

2. 时代的转向:东亚格局的巨变

倭寇的消失,并非因为清朝的刀锋更利,而是因为构成“倭寇”的两个支点,在17世纪同时发生了坍塌。

支点一:日本“锁国”了

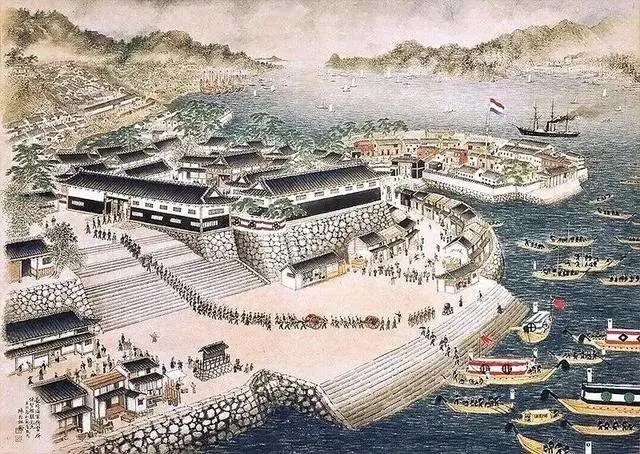

1603年,德川家康建立江户幕府,日本进入和平统一的时代。随后,幕府于1633年至1639年间连续发布锁国令。

这项国策的核心是:

严禁日本人出海,违者处死。

严禁海外日本人回国,防止外部思想传入。

对外贸易仅限中国、荷兰在长崎一港进行。

这道命令,如同一条无形的锁链,将潜在的“真倭”彻底锁在了日本四岛之内。浪人无法出海,武士被严格管束。“倭寇”失去了其“倭”的来源与核心战斗力。

支点二:清朝“开海”了

清朝初年,为对付台湾的郑成功集团,也曾实行更残酷的“迁界禁海”,令沿海千里成无人区。但这只是暂时和极端的战术。

1683年,是一个关键年份。 这一年,康熙帝命施琅率军攻克台湾,明郑政权灭亡。

次年(1684年),清廷即刻宣布 “开海” ,在广东、福建、浙江、江苏设立四大海关,允许商人出海贸易。虽然之后贸易政策时有反复(如1757年改为广州一口通商),但毕竟为东南沿海的商贸活动打开了一个合法的出口。

从此,沿海商民无需再铤而走险,从事武装走私。巨大的商业资本和人力被吸纳进合法的贸易体系中,曾经的“寇首”们,如今可以正大光明地当“行商”了。

3. 结论:倭寇因何而亡?

回顾历史,我们可以清晰地看到:

明朝倭寇之患,是“内禁”与“外乱”共同作用的结果。 它是一场因闭关政策而激化的、由内外力量共同参与的沿海社会危机。

清朝倭寇的消失,则是“内开”与“外锁”共同促成的结局。 日本的锁国,断了倭寇的兵源;清朝的开海,则给了沿海民众活路,铲除了倭寇滋生的土壤。

所以,倭寇的消失,并非清朝的武功胜过明朝,而是历史的机缘巧合——东亚两个帝国,一个选择了向内收紧,一个选择了向外开放,虽然后者的开放依然有限且被动,但两者合力,恰好拆解了“倭寇”这个困扰中国海疆数百年的难题。

然而,清朝在解决了倭寇这个“传统”麻烦的同时,也关闭了民间海洋活力的大门。当更具威胁的西方列强从海上而来时,一个缺乏海洋意识和民间航海传统的古老帝国,其命运的走向,已然在历史的伏笔中写就