糖尿病周围神经病理性疼痛(DPNP)是糖尿病或糖尿病前期损伤躯体感觉系统后,在受累周围神经分布区出现的慢性疼痛,为糖尿病周围神经病(DPN)最常见、最致残的并发症之一。由于目前DPNP患者检出率仅为13%~43%,同时仅25%主动报告,因此,伴DPNP患者住院时长较其他患者延长,抑郁共病患病率提高。本文基于最新指南共识内容,总结整理DPNP筛查、诊断、治疗内容,以飨读者。

危险因素及发病机制

危险因素及发病机制1.危险因素

表1 疾病危险因素

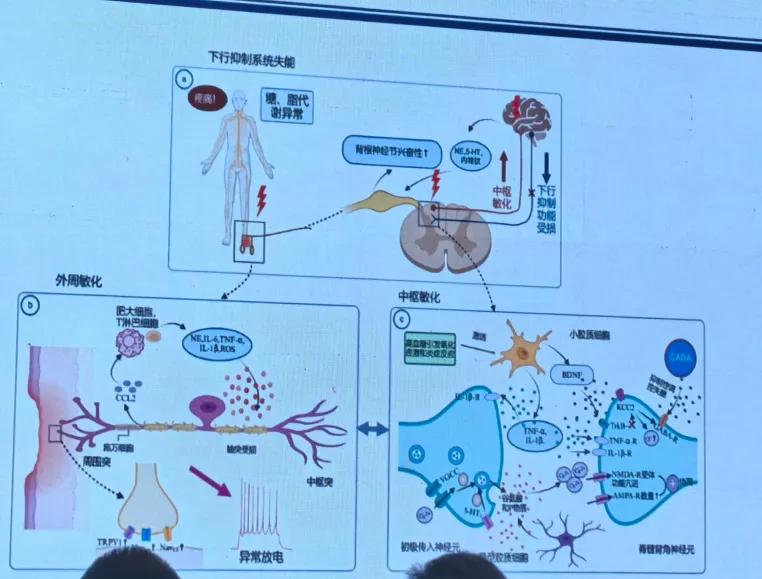

2.常见发病机制

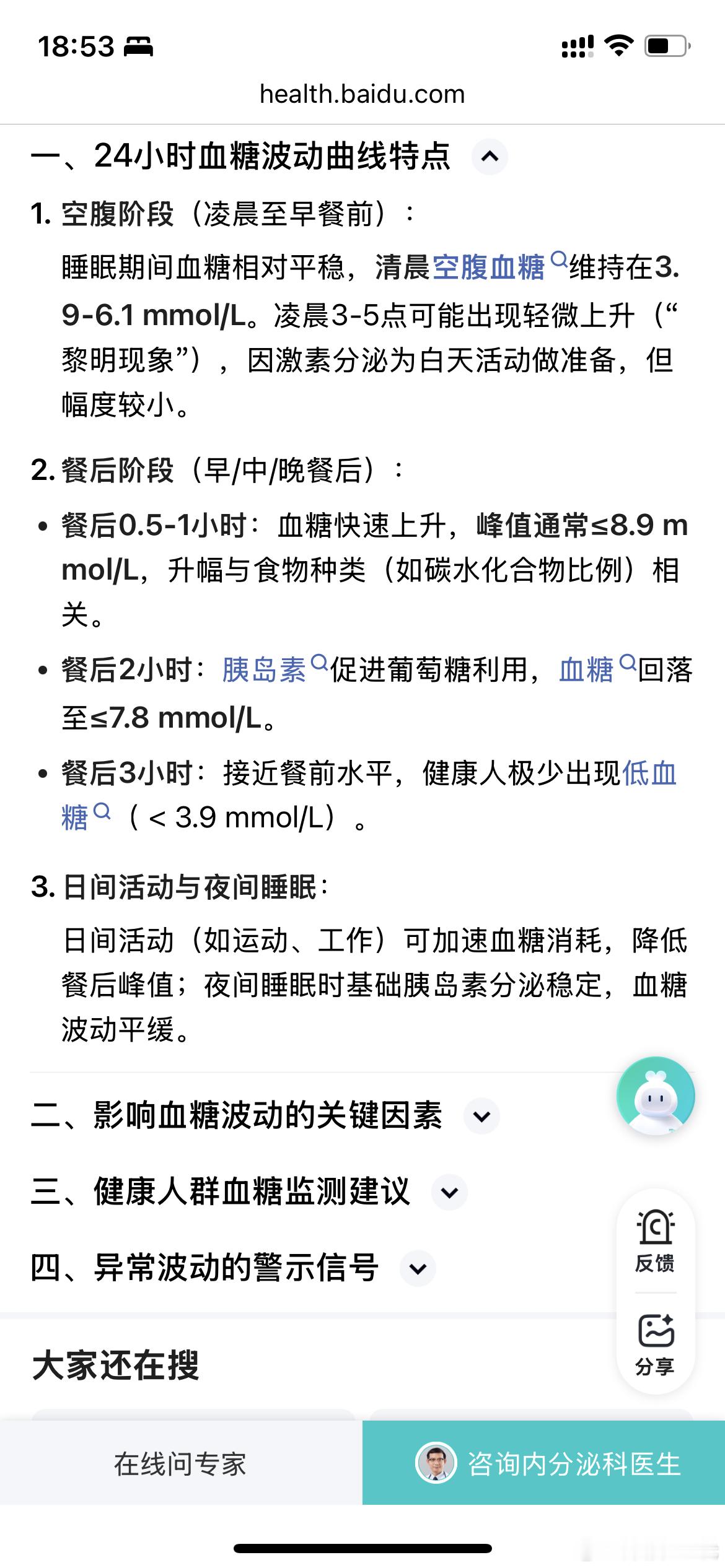

DPNP是代谢、血管、氧化应激、炎症、神经兴奋性增高等多重机制交织的结果。长期高血糖诱导晚期糖基化终产物(AGEs)沉积、线粒体功能障碍、小纤维轴突变性,继而出现自发性异位放电与中枢敏化,表现为持续性或发作性疼痛。

图1 临床发病机制

临床诊断路径1.临床表现

早期:小纤维受累→痛温觉减退,痛觉过敏/超敏→对称性四肢远端疼痛,足部多见,夜间尤甚,多为自发性,呈持续性或间歇性烧灼样、电击样、针刺样或刀割样疼痛,伴酸胀感、瘙痒等。

图2 手套-袜套样分布痛温觉减退

进展:大纤维受累→振动觉、本体觉减退,腱反射减弱或消失,感觉性共济失调、肌萎缩→单侧剧烈胸腹疼痛,疼痛沿的神经分布,且不跨越中线。

最终:交感/副交感神经受累→神经系统病变、胃肠道自主功能障碍、泌尿生殖系统自主神经病变等→糖尿病自主神经病变。

图3 多系统症状

2.临床检查

(1)定量感觉测定、皮肤活检评估、角膜共聚焦显微镜等→小纤维神经损害。

(2)皮肤交感反射测定→自主神经损伤。

(3)电生理检查→大纤维损伤。

(4)金标准:皮肤穿刺活检测定表皮内神经纤维密度(临床诊断中较少采用)。

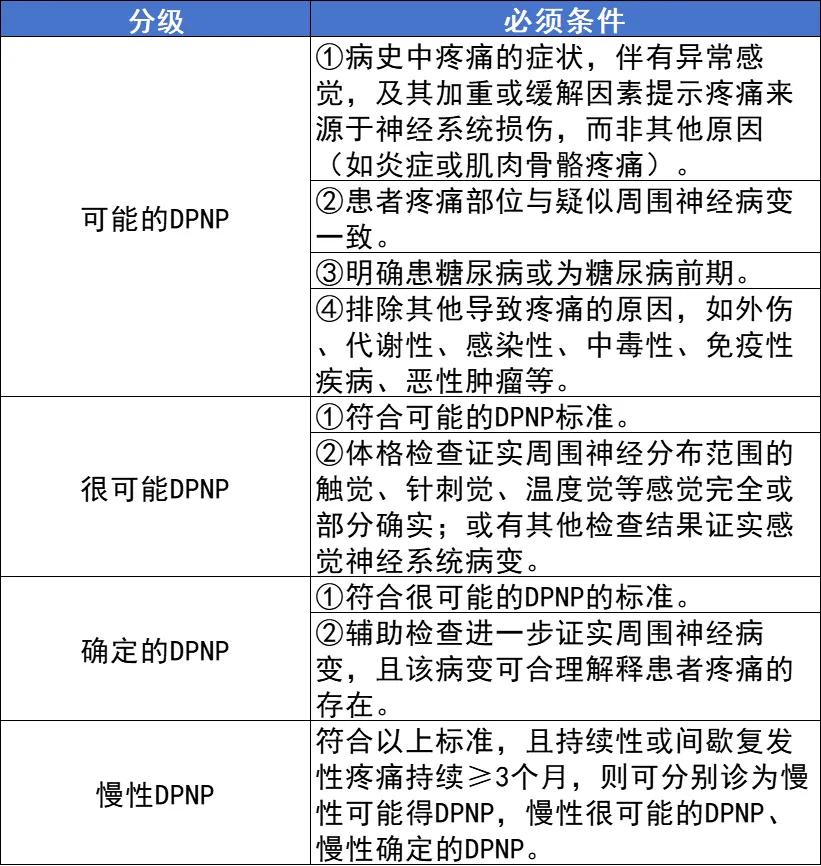

3.诊断标准

表2 临床诊断标准

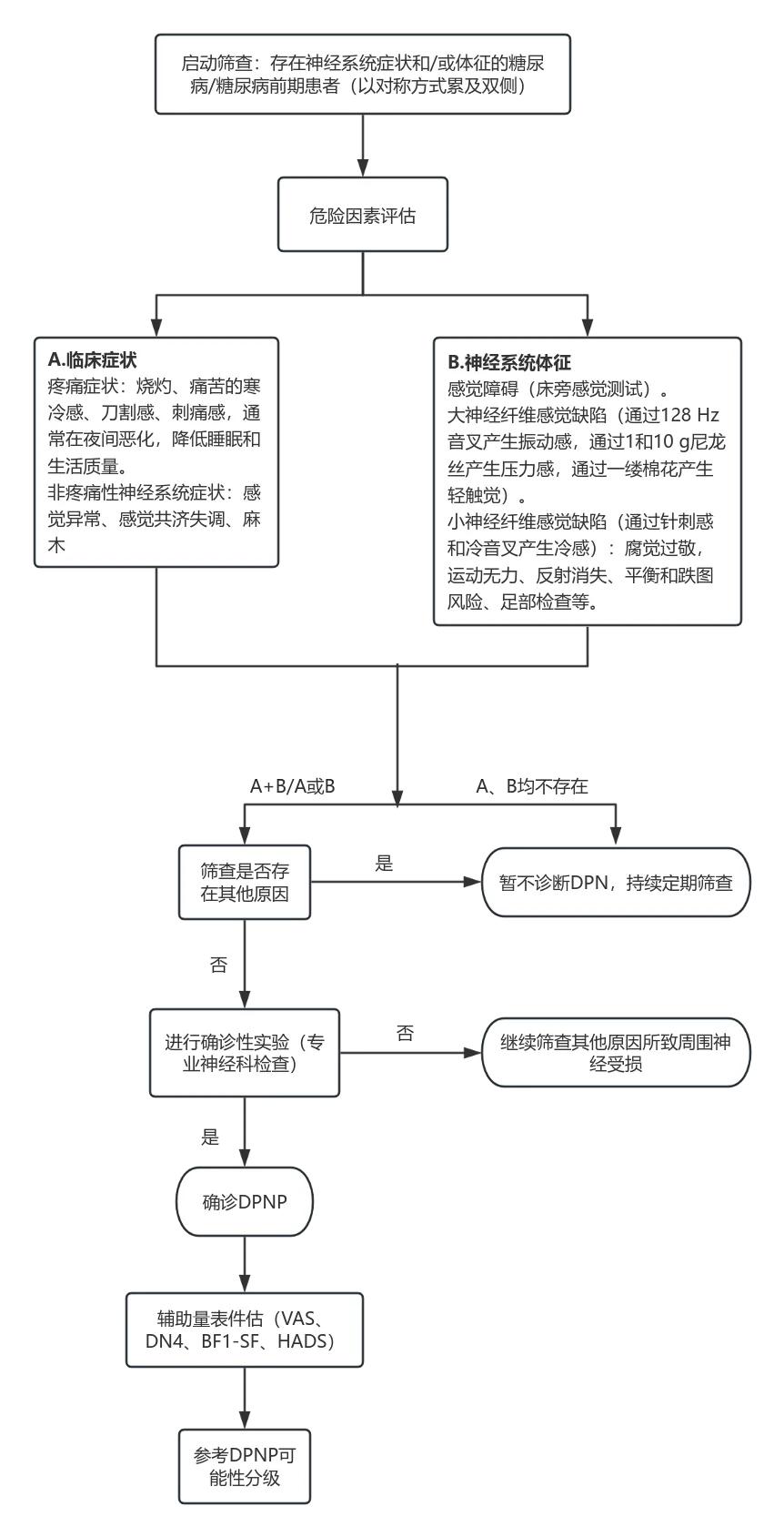

4.诊断流程

图4 临床诊断流程

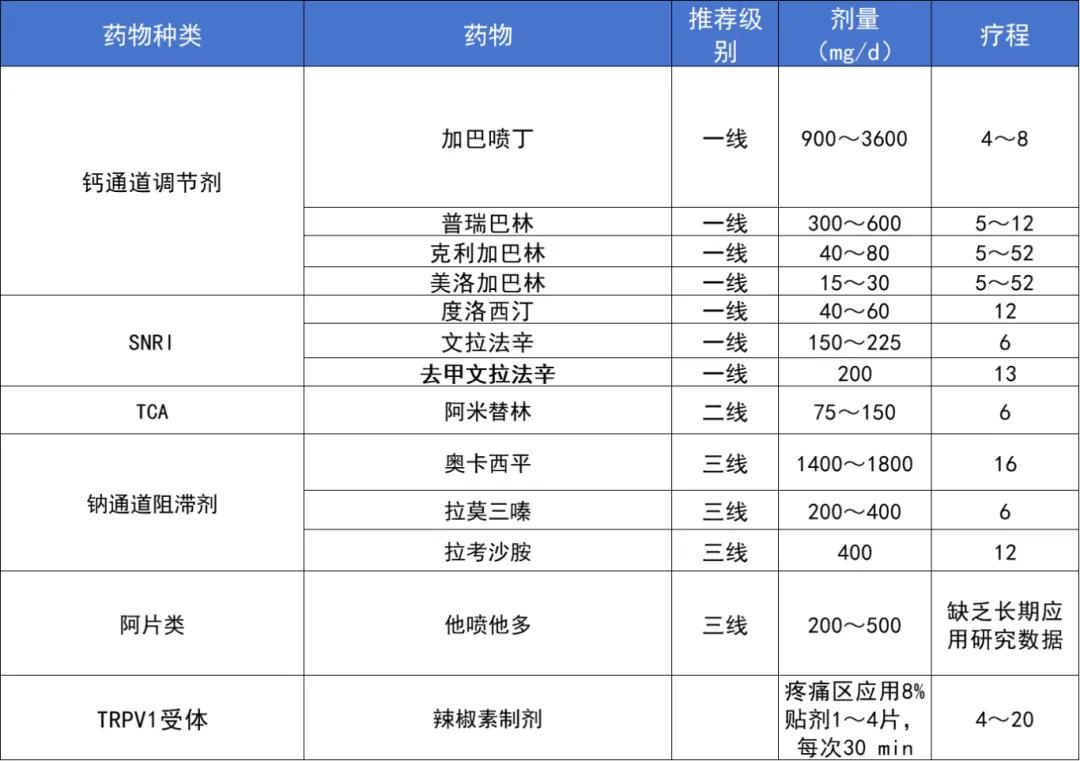

治疗方案1.对症治疗

表3 对症治疗药物

2.共病管理

针对睡眠障碍、焦虑、抑郁、自主神经功能障碍等同步干预,可显著改善生活质量。

总结与展望DPNP是糖尿病常见而严重的并发症,早期筛查、规范诊断、分层治疗是提高患者生活质量的关键,共识强调:

所有糖尿病患者均应进行疼痛筛查和足部神经系统评估。治疗需“控糖+镇痛+共病管理”三位一体。多学科协作(内分泌、神经、疼痛、心理、康复)和个体化方案是未来的必由之路。

杨飞 教授

解放军总医院

神经内科医学部重症医学科副主任,副主任医师。

副主任医师,副教授,博士,硕士生导师。

主要从事神经内科临床工作,擅长为神经肌肉病、头痛、神经电生理、变性病及神经危重症患者诊疗。

担任中国研究型医院学会头痛与感觉障碍专业委员会委员、中华医学会神经病学分会肌萎缩侧索硬化协作组委员。

参编专著5部,以第一作者发表SCI论文5篇,最高单篇影响因子5.562。参与多项国家、军队级课题,以第一负责人主持国家卫健委课题1项。