卡夫卡是奥地利批判现实主义文学的杰出代表人物,代表作《变形记》《审判》《城堡》。卡夫卡享有世界顶级文学大师的盛誉,西方众多的流派都尊其为“鼻祖”。

《在流放地》《在流放地》发表于1914年10月,是他最能深刻反映人性被技术控制和异化的作品,这篇小说标志着卡夫卡“关于罪和惩罚的探究已经达到了顶点”。

《在流放地》构建了一个令人窒息的封闭世界。在这个被遗忘的角落,一架设计精巧的处决机器成为权力的核心象征。机器的复杂结构——底部的“床”、上方的“测绘仪”和中间的“耙”——体现了技术理性的极致发展。然而,这种理性却被扭曲为施暴的工具,成为剥夺人性的精密装置。

军官对机器的痴迷令人不寒而栗。他像对待情人般抚摸机器的每个部件,详细解释其运作原理。这种情感投射揭示了技术如何从工具转变为崇拜对象。更具讽刺意味的是,机器刻在犯人背上的不仅是所谓的“罪行”,更是一种规训的铭文。通过将法律条文直接刻入肉体,权力完成了对个体从身体到精神的全面控制。

老司令官作为机器的创造者,集军人、法官、工程师、化学师和制图师于一身。这种多重身份的叠加暗示了现代极权统治的特点:技术专家与政治权力的紧密结合。在这个体系中,技术不再服务于人类,反而成为奴役人类的工具。机器的完美运行比人的生命更具价值,这种价值颠倒正是卡夫卡对现代文明最深刻的警示。

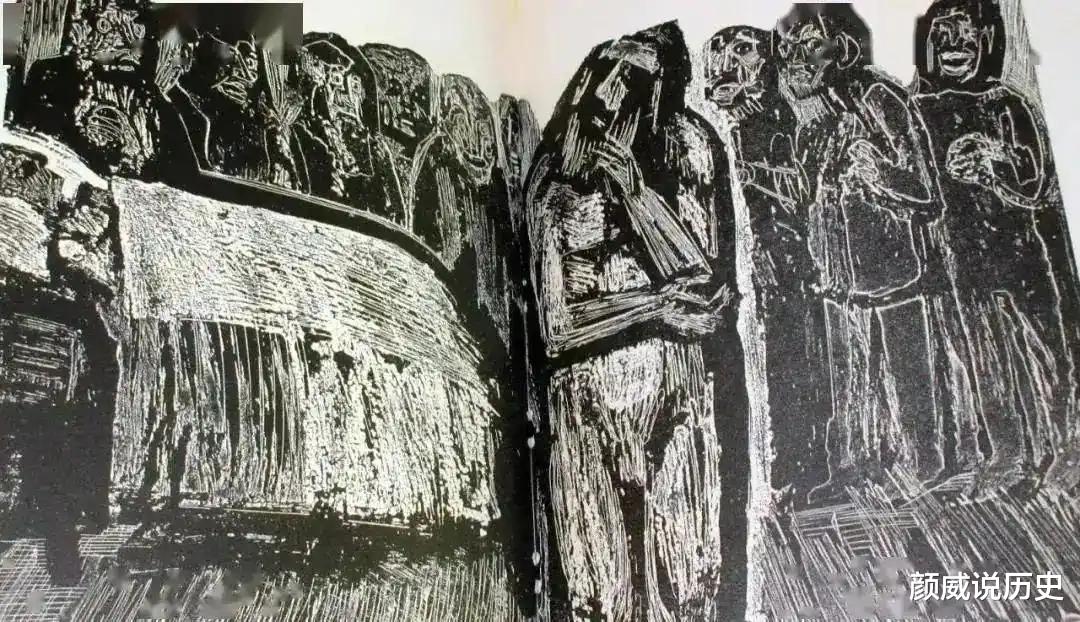

在老司令官时代,处决仪式是一场盛大的公共演出。山谷里人山人海,观众踮脚站立,如同观看庆典般聚集在刑场周围。这种集体围观并非偶然,而是权力精心设计的规训手段。

公开处决作为一种政治剧场,具有多重功能。首先,它通过展示暴力的极致,在观众心中植入恐惧的种子。当人们亲眼目睹轻微过失带来的残酷惩罚,自然会收敛自己的行为,成为更驯服的臣民。其次,它将个体的痛苦转化为集体的狂欢,使观众在无意识中成为暴力的共谋。最后,通过暂时的“权力下放”幻觉,让普通民众体验作为统治者的快感,从而强化对现有秩序的认同。

值得注意的是,这种集体狂热并非流放地特有。在人类历史上,公开处决始终是权力展示的重要方式。然而,卡夫卡的深刻之处在于,他揭示了这种仪式背后的心理机制:观众不仅是被动的接受者,也是主动的参与者。他们通过对他人的审判,获得自身的道德优越感,却不知这恰恰是权力控制的高明之处。

在流放地这个微型极权社会中,每个人都以不同方式丧失了人性。军官作为体制的忠实执行者,已经完全认同于那架杀人机器。他的思维、情感乃至生命价值都与机器紧密相连。当旅行者拒绝支持这种处决方式时,军官选择用机器自我了断,这象征着他早已成为机器的延伸,一个没有独立意志的零件。

犯人的形象同样令人深思。被指控的勤务兵对自己的命运漠不关心,既不辩解也不反抗。他的麻木不仅源于无知,更是长期生活在暴力体制下的心理防御机制。当个体意识到反抗毫无意义时,麻木成为唯一的生存策略。

士兵作为看守者,对周围发生的一切都无动于衷。他的昏昏欲睡象征着整个社会的精神沉睡。在这种状态下,暴行成为常态,残酷变得司空见惯。普通民众的表现则更为复杂,他们既是暴力的观众,也是潜在的受害者,却在集体狂热中失去了批判和反抗的能力。

卡夫卡通过这架处决机器,预言了技术理性可能带来的噩梦。在流放地,机器不仅执行判决,更成为判决本身。这种技术的异化过程正是法兰克福学派所批判的“工具理性”的极端体现。

当技术理性渗透到政治领域,就会产生一种新的控制形式。决策过程被简化为技术操作,道德考量被效率优先取代,人的价值被量化评估。在这个体系中,如同马尔库塞所言,个人失去“内在的向度”,成为“单向度的人”。他们不再质疑制度的合理性,只关心如何在这个体系中更好地生存。

颇具讽刺意味的是,当军官自己躺上处决机器时,机器却意外地快速解体。这个结局暗示了技术统治的内在脆弱性。当系统过于依赖技术控制时,任何意外都可能导致整个体系的崩溃。卡夫卡似乎在提醒我们:建立在技术暴力之上的秩序,终究是虚幻而不可持续的。

卡夫卡没有为人类困境提供简单的解决方案,这正是其思想的深刻之处。《在流放地》更像是一面镜子,让我们看清自己在技术文明中的处境。当我们在享受技术便利的同时,必须警惕其可能带来的异化。

真正的出路或许在于重建技术与人性的平衡。技术应该服务于人的解放,而非人的奴役;应该增强人的能力,而非取代人的判断。在这个过程中,保持批判思维和道德自觉至关重要。就像旅行者最终选择离开流放地,我们也需要在适当的时候对技术说“不”,守护那些使人成为人的本质特性。

《在流放地》最终提醒我们:无论技术如何进步,人性的价值永远不可替代。在面对技术的诱惑时,我们需要的不仅是效率的考量,更是道德的勇气。只有坚持人的主体性,警惕技术的异化,我们才能避免成为流放地中的军官、犯人或观众,在技术时代真正保持人的尊严与自由。

在这个意义上,卡夫卡的《在流放地》不仅是一部文学经典,更是一曲永恒的人性悲歌,一盏在技术迷途中指引方向的明灯。它提醒每一代读者:在追求技术进步的同时,永远不要忘记守护人性的光辉。

评论列表