所谓“闽系”海军,特指清末民初由马尾船政学堂毕业的闽籍将领主导的海军力量。这一时期,闽籍军官几乎垄断了从舰长到总司令的海军各级职位,使“闽系海军”一度成为中国海军的代名词。1917年,程璧光、林葆怿率第一舰队南下广州支持护法运动,导致闽系海军首次分裂,并衍生出粤系海军。此后,“闽系海军”虽名称未变,但实际控制力已大幅削弱。

1923年底,广州护法海军司令温树德率“海圻”、“海琛”等六舰北上归附吴佩孚,在青岛另组渤海舰队。第二次直奉战争后,渤海舰队为张作霖接收,成为东北系海军分支力量。南京国民政府成立后,蒋介石为制衡各方势力,维持闽、粤、东北三系并立,并于1930年代另建电雷系,作为自己的嫡系。故从1917年至抗战爆发的“闽系海军”,实指仍由闽籍将士主导、直属中央政府的海军力量。

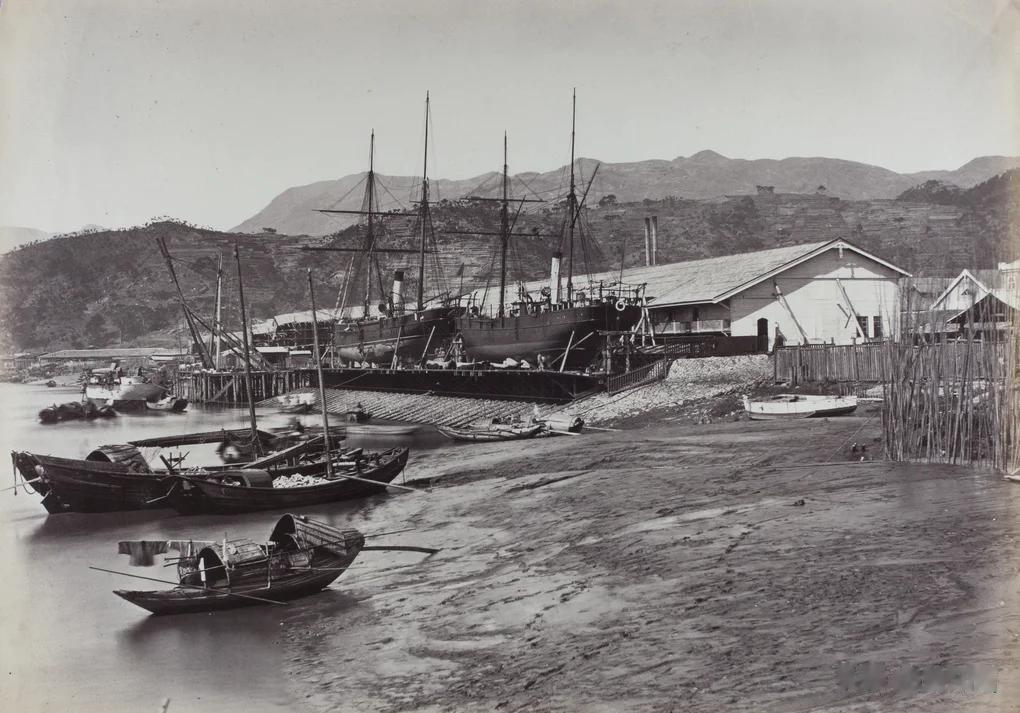

1885年,清廷在北京设立海军衙门,中国海军始有统一建制。此后,清政府倾力建成福建、北洋、南洋三支水师,一度跃居亚洲海军实力之首。然而清廷腐败与治军无能 ,致使福建水师在1884年中法马江海战中全军覆没(重建后形同虚设),而实力最强的北洋水师亦在1895年甲午海战中遭毁灭性打击。

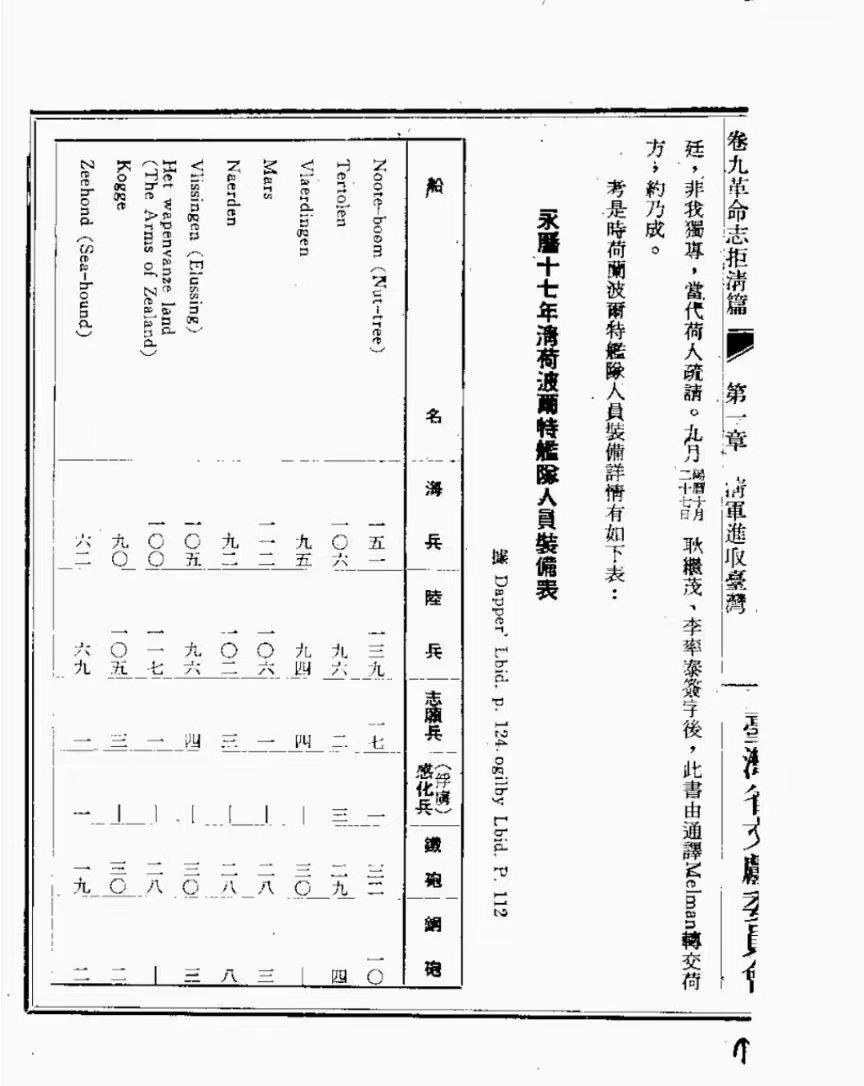

1895年后,清政府向英、德、日等国订购“海圻”、“海天”等五艘巡洋舰,重建北洋水师。1909年,载洵与萨镇冰受命筹办海军事务处,并拨款700万两重建海军。民国成立时,海军已初具规模,北洋政府将各地舰队整合为第1(海防)、第2(江防)及练习舰队。此后,海军依附帝国主义支持的北京政府,沦为军阀混战的工具。

从清末至民国,海军长期由闽籍人士主导。清末海军将领多为闽人,北洋军阀时期六位海军总长及南京国民政府时期两位海军部长中,除程璧光(粤籍)外,刘冠雄、萨镇冰、李鼎新、林建章、杜锡圭、杨树庄、陈绍宽等人均来自福建闽侯或长乐;海军总司令、舰队司令及各级官兵亦以闽籍为主。南京国民政府海军部也具有浓厚的闽系色彩,以1936年9月制定的“海军部职员录”为例,部机关13名将官中12人、88名校官中54人为闽籍;225名军官中闽籍占比达73.8%。

此外,闽系海军又以“马尾系”为核心,因海军是专业性很强的兵种,尤其是军官,都必须是海校毕业,罕有例外。而中国最早的海军学校是1866年左宗棠、沈葆桢在福州马尾创办的“福州船政前后学堂”,该校培养出首批以闽籍为主的海军精英,后这批人才散布到各海校和舰队。据统计,1866至1922年间,天津、南京、烟台等海校几乎均由闽人主导,仅马尾海校毕业生就占清末民初海军军官总数的60%。此后无论政权更迭,海军指挥权始终由马尾系闽人掌控,这种地域性垄断自清末延续成为传统。

北洋军阀时期,闽系海军在政局动荡影响下,内部矛盾纷繁复杂,派系丛生,倾轧谋权,几度分裂。到1926年北伐前,已形成闽(马尾)、东北(青岛)、粤(黄埔)三系鼎立的局面。尽管闽系仍控制海军部并自居正统,但垄断全国海军的局面已彻底瓦解。