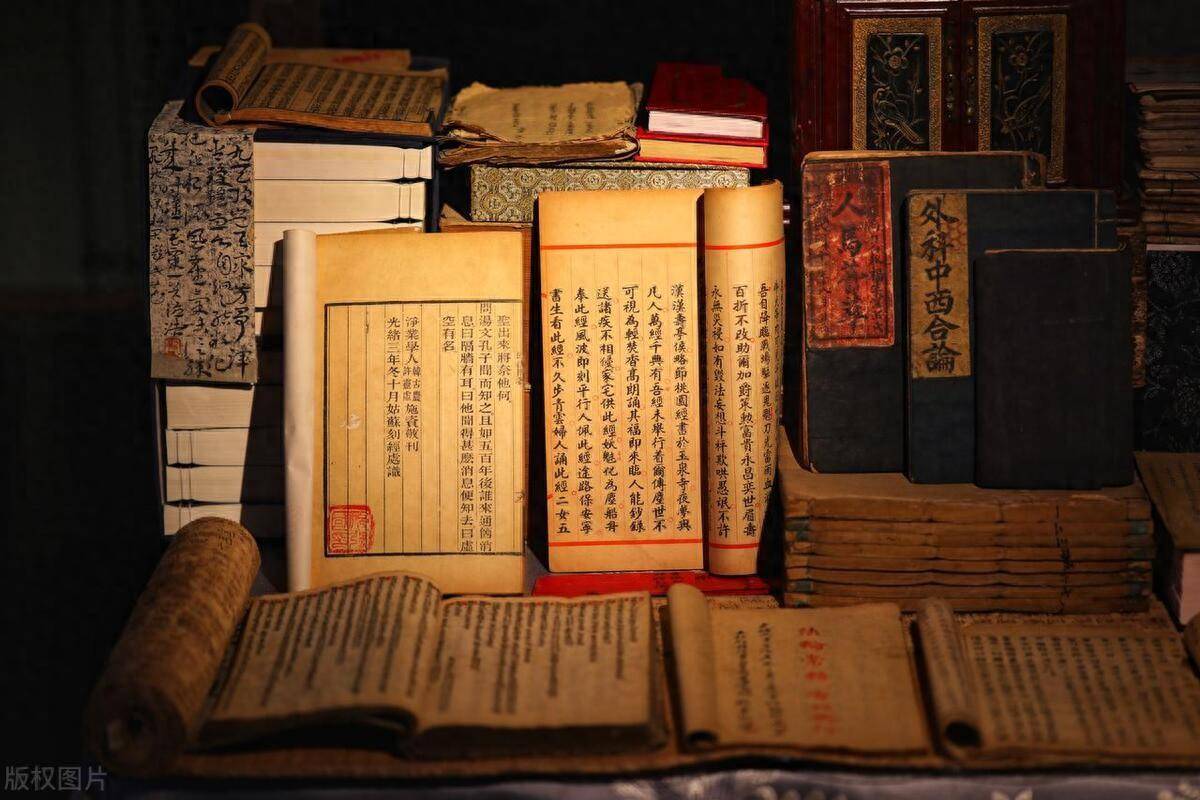

文字是文明发展的载体。

汉字是中华文明最伟大的发明创造之一。不过,诺贝尔获奖者罗素却说,中国汉字存在3大缺点。

一、罗素是谁?

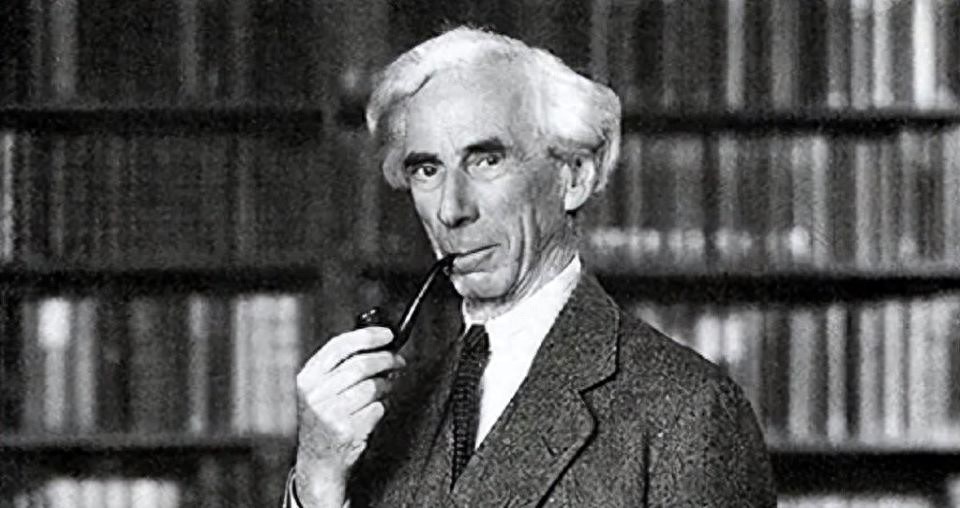

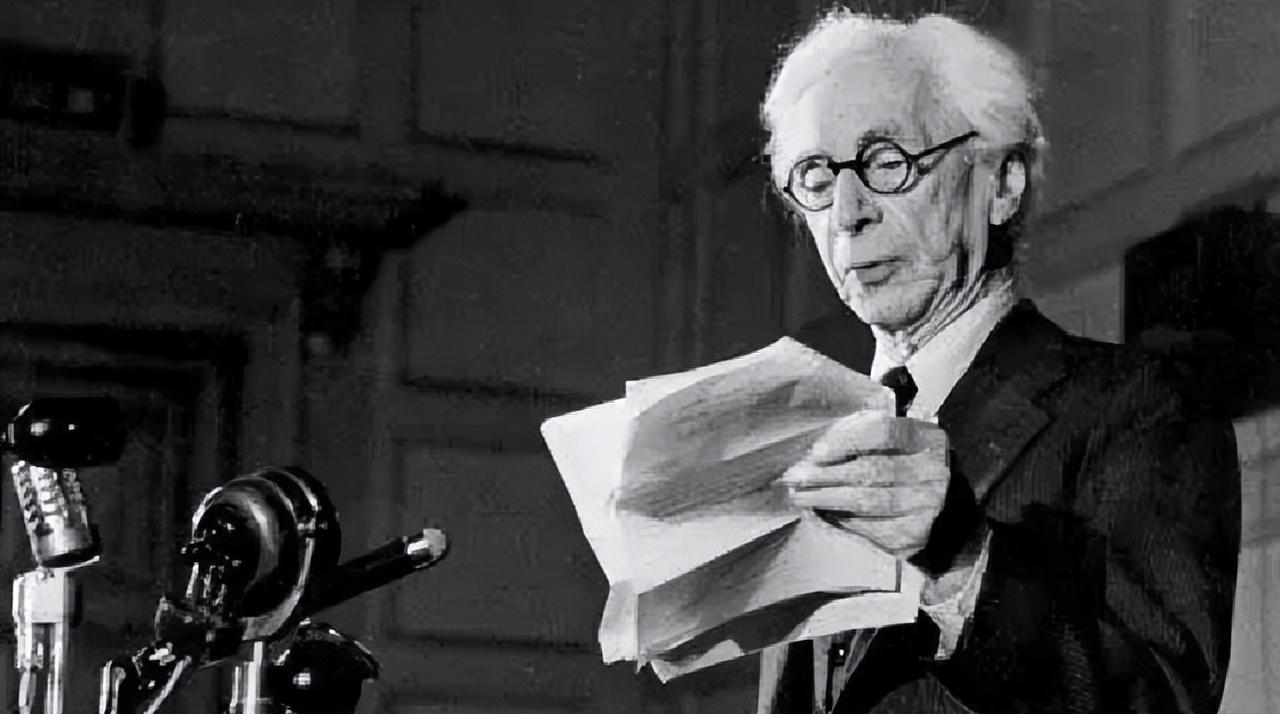

罗素是英国著名的哲学家,分析哲学的主要创始人,他是一个博学且很有思想深度和锐度的智者,作品涵盖哲学、数学、逻辑学、政治学、教育学等多个领域,所以罗素被称为“百科全书式思想家”。罗素还因为在哲学、数学等领域的非凡成就,被赞誉为“独领世纪风骚的智者”。

罗素一生中出版了70本书,发表2000多篇文章,包括《西方哲学史》、《哲学问题》、《心的分析》、《物的分析》等。1950年,罗素因为在哲学、文学领域的杰出贡献,获得诺贝尔文学奖。

二、汉字三大缺点

1920年,罗素受邀来访中国,在中国的大学开展关于哲学和数学的讲座期间,他直言不讳地说:“诸位,我必须坦言,贵国的文字系统存在着不可忽视的缺陷。”并指出汉字的3大缺点。

1、结构复杂,学习成本高

汉字起源于象形图画。

最开始,古人喜欢用图像记录他们所经历的事件和事物。图像记事非常繁琐,所以古人又将它简化为了笔画。中国最早的文字就这样诞生了。随着古人创造的文字越来越多,中国也有了自己的“象形文字”甲骨文。甲骨文主要镌刻和书写于龟甲与兽骨上。中国已经发现的甲骨文字有4500个,确认了约2500个字,内容以占卜记录为主,涵盖祭祀、战争、农事、气象等。

甲骨文之后,中国又出现了金文、大篆、小篆等文字和隶书、楷书、行书、草书等字体。甲骨文、金文、大篆、小篆等都是汉字在不同时期的演变阶段,这也推动着中国汉字逐渐走向成熟。

中国人创造的汉字越来越多,汉字代表的含义越来越多后,汉字也不可避免地走向了繁琐和复杂。

1920年,罗素访问中国时,中国人还在使用繁体字。繁体字笔画繁多,结构复杂,学习难度大,所以罗素直言不讳地说:中国文字结构复杂难掌握。这个时期,中国正在推行新文化运动。

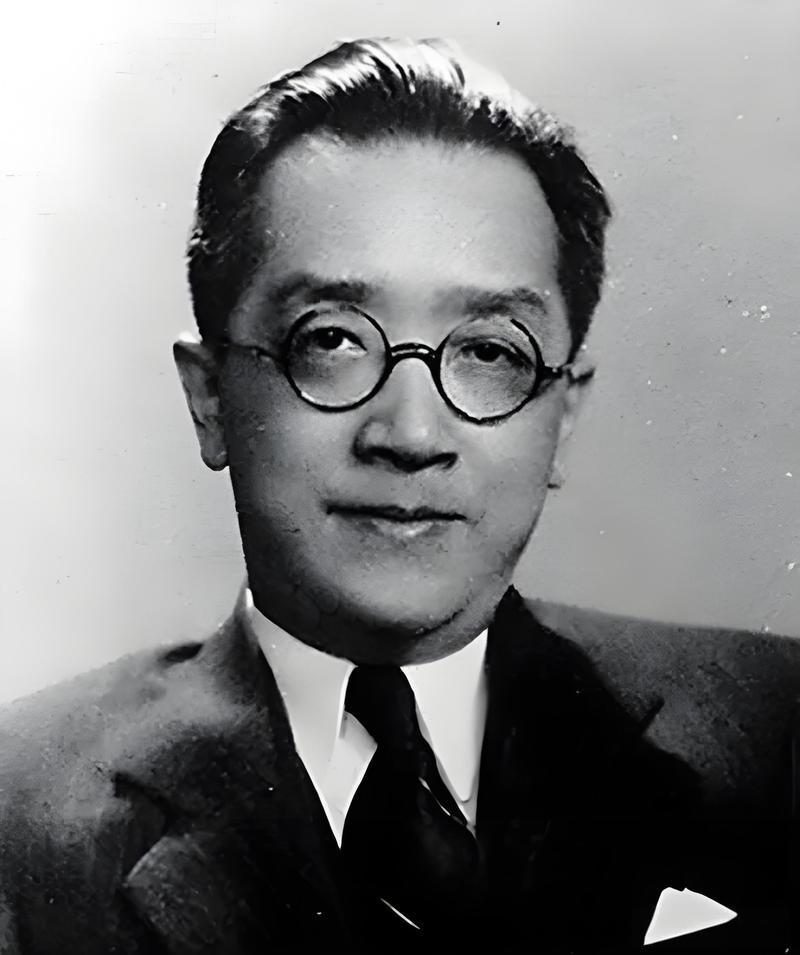

中国部分知识分子也认识到了繁体字的弊端。

陈独秀、胡适等知识分子开始大声疾呼,主张改革汉字,推广白话文。陈独秀甚至发表文章呼吁“废除汉字,采用拼音文字”,便于人们学习和推广文字。胡适则主张用白话文代替文言文。

1935年,国民政府决定改革文字,发表了第一批简化字表,但很快抗日战争爆发了,此事就被搁置。1949年,新中国建立后,我国遵循从繁到简、从图画到线条的演变规律,采用形声字替换、符号替代等方法,完成了汉字的简化工作。现如今的台湾地区还依旧在使用繁体字。

2、缺乏固定排序系统,检索效率低

罗素认为中国汉字缺乏类似字母表的线性排序规则,导致字典编纂、图书分类和信息检索效率低下。

这是汉字客观存在的一个缺点。

1958年,中国颁布《汉语拼音方案》,用拉丁字母为汉字注音,这为汉字提供了音序检索标准,提升了字典使用和印刷排版的效率。同时,还便于推广普通话、学习汉字和开展普及教育等。

3、翻译外来词与科技术语困难

罗素认为,汉字表意性强,翻译外来词汇,尤其是科学术语时容易失真。同时,汉语中还有不少多音字,例如银行的行(háng)和出行的行(xíng),同字不同音不同义,增加了理解难度。

中国在翻译外来词汇时,采用了音译(例如coffee翻译为咖啡)、意译(computer翻译为电脑)、创造性翻译(Coca-Cola翻译为可口可乐)等多种翻译方式,以及将大量的外来词汇,例如沙发、汉堡包等吸纳进汉语体系中,增加人们对外来术语的接纳和理解,尽可能减少歧义。

评论列表