撰文| 钱亚光

编辑|张 南

设计|荆 芥

当你在手机上浏览短视频、利用AI撰写文案时,可能未曾意识到,那些支撑这些服务的数据中心正悄然面临“窒息”之危。

全球的数据中心正面临三大日益严峻的挑战:土地资源的稀缺、电网承受的压力以及水资源的大量消耗。据国际能源署的统计,到2030年,全球数据处理基础设施的电力消耗量将与整个日本的用电量相匹敌。

此外,数据中心为了冷却设备需要消耗大量水资源——世界经济论坛提供的数据显示,一个功率为1MW的数据中心每天的用水量相当于一个发达国家约1000人的日常用水量。

随着人工智能技术的不断进步,计算需求持续攀升,这导致数据中心对耗材的需求也相应增加。数据中心周边的社区首当其冲,他们对成本上升、电力和供水中断等问题的担忧日益加剧。

11月2日,初创公司Starcloud成功发射了其Starcloud-1卫星,首次将英伟达强大的H100 GPU送入太空,以测试数据中心在轨道上的运行情况。太空数据中心可能在未来几年内从理论构想转变为现实。

01

数据中心建在太空有什么优势

OpenAI的首席执行官山姆·奥特曼(Sam Altman)曾表示:“我并不缺少芯片,真正缺乏的是容纳这些芯片的机房和供电设施。”

在太空中运行的数据中心采用闭环冷却系统,通过红外辐射将热量直接散发到外太空,完全无需使用水资源。这些卫星运行在太阳同步轨道上,持续接收太阳的辐射能量,无需依赖电池或化石燃料即可实现持续供电。

最早提出这一概念的初创公司StarCloud的创始人兼首席执行官菲利普·约翰斯顿(Philip Johnston)指出,太空数据中心在发射过程之外几乎不产生碳排放,其全生命周期可减少高达90%的二氧化碳排放量。

欧洲航空航天集团Thales Alenia Space的空间系统架构师达米安·迪梅斯捷(Damien Dumestier)说:“地球上的数据中心需要大量的电力才能运行,这意味着它们的碳足迹很高。”“它们也会产生大量的热量,所以你需要水来冷却它们。这些在太空中都不是问题,在那里你可以无限制地获得太阳能,你可以简单地将多余的热量辐射到太空中。”

太空为数据中心提供了一个“理想的栖息地”:太阳每秒释放出3.86×10²⁶瓦的能量,是人类总发电量的100万亿倍以上。在晨昏同步轨道上,太阳能板能够24小时不间断地工作,其效率是地面的8倍;而-270℃的宇宙真空环境则是一个天然的散热器,无需消耗淡水资源进行冷却。

更为关键的是,这里不存在土地纠纷,也不会占用人类的生存资源,其全生命周期的碳排放量仅为地面数据中心的十分之一。

此外,太空数据中心不受地面电力供应的限制,算力密度更高。例如,Starcloud计划建设的5GW数据中心,其算力相当于数十个地面超级计算中心;响应速度更快,例如在轨处理数据能够将灾害预警、船舶追踪等场景的响应时间从“小时级”压缩至“秒级”。

02

飘在太空将面临什么挑战

尽管太空数据中心相较于地面数据中心具有明显的优势,但考虑到其位于外太空,对于当前的技术水平而言,在那里建设数据中心仍面临诸多挑战。

首先,太空极端环境的考验是一个主要挑战。约翰斯顿指出,首要问题是如何在真空环境中散发大量热量,以及如何确保芯片在高辐射环境下正常工作。太空设施难以维修,因此必须具备高容错能力和自主故障诊断功能,软件需要支持远程更新。

太空中的高能粒子容易引起芯片“单粒子翻转”,需要通过冗余设计、纠错码、辐射屏蔽层等技术手段进行加固,例如谷歌的TPU需要承受15krad的辐射剂量测试。

近地轨道存在超过1亿件太空碎片,尽管撞击概率较低,但可能对精密光学系统造成致命损害。

太空天气(例如太阳耀斑)可能会导致服务中断。据报道,一些国家正在开发“反太空技术”,例如针对卫星的干扰系统。

香港大学空间研究实验室主任昆汀·帕克(Quentin A. Parker)表示,太空数据中心的支持者可能“过分夸大了其优势,而严重低估了其主要缺点”。太空本身也存在风险,包括辐射、太空碎片,以及在没有清理解决方案的情况下将更多人造物体送入太空所带来的后果。

其次,如何确保卫星在轨道上运行时保持高速连接,以便及时将计算结果传回地面,也是一个挑战。

在地球上,数据中心的节点通过高速光互连芯片进行通信。为了维持轨道服务器之间的高速通信,就需要能够以数十Tbs的速度运行的无线解决方案。早期的地球测试已经证明了双向速度最高可达1.6Tbps——谷歌认为随着时间的推移,这一速度还可以进一步提升。

然而,这里存在一个物理问题。接收功率随距离的平方而衰减,卫星编队需保持数公里甚至数百米的距离,光束指向误差需控制在微弧度量级,以应对温度循环导致的结构变形。

因此,谷歌指出,卫星之间的距离必须保持在一公里以内。这需要比任何现有运行的星座都更紧密的编队,但理论上是可行的。谷歌团队已经开始使用台式演示系统验证这种方法,该系统使用一对收发器成功实现了单向800Gbps的传输速率(总计1.6Tbps)。

第三,如何保证太空数据中心的经济可行性也是一个重要问题。

历史上,高昂的发射成本一直是大型天基系统发展的主要障碍。10年前,将1公斤物体送入太空的成本为3万美元;如今,SpaceX将成本降低到了1800美元/公斤,但仍然不够低。

谷歌的研究显示,当发射成本降至200美元/公斤(预计在21世纪30年代中期),太空数据中心的单位功率成本将与美国地面数据中心持平(约810美元/kW/年)。若将土地、冷却等隐性成本计算在内,太空数据中心的优势将更早显现。Starcloud认为,发射成本降至500美元/公斤即可实现盈亏平衡,而星舰火箭有望轻松达到这一目标。

初期需要百亿美元级别的投入,但规模化后收益可观。方正证券的测算显示,100GW太空算力的部署成本仅为地面的6.7%。更重要的是,太空算力可能成为稀缺资源——随着AI需求的增长,掌握轨道算力的企业将像现在的英伟达一样拥有行业话语权。

此外,专为太空设计的硬件价格昂贵,且通常性能不如地面系统,因为前者需要经受极端温度和辐射的考验。谷歌的“太阳捕手计划”(Project Suncatcher)的方案是重复利用地球上使用的组件,但这些组件在装入卫星后可能不够坚固。然而,像搭载骁龙处理器的Mars Ingenuity直升机这样的创新表明,现成的硬件在太空中的寿命可能比我们想象的要长。

03

谁在逐鹿此新兴市场

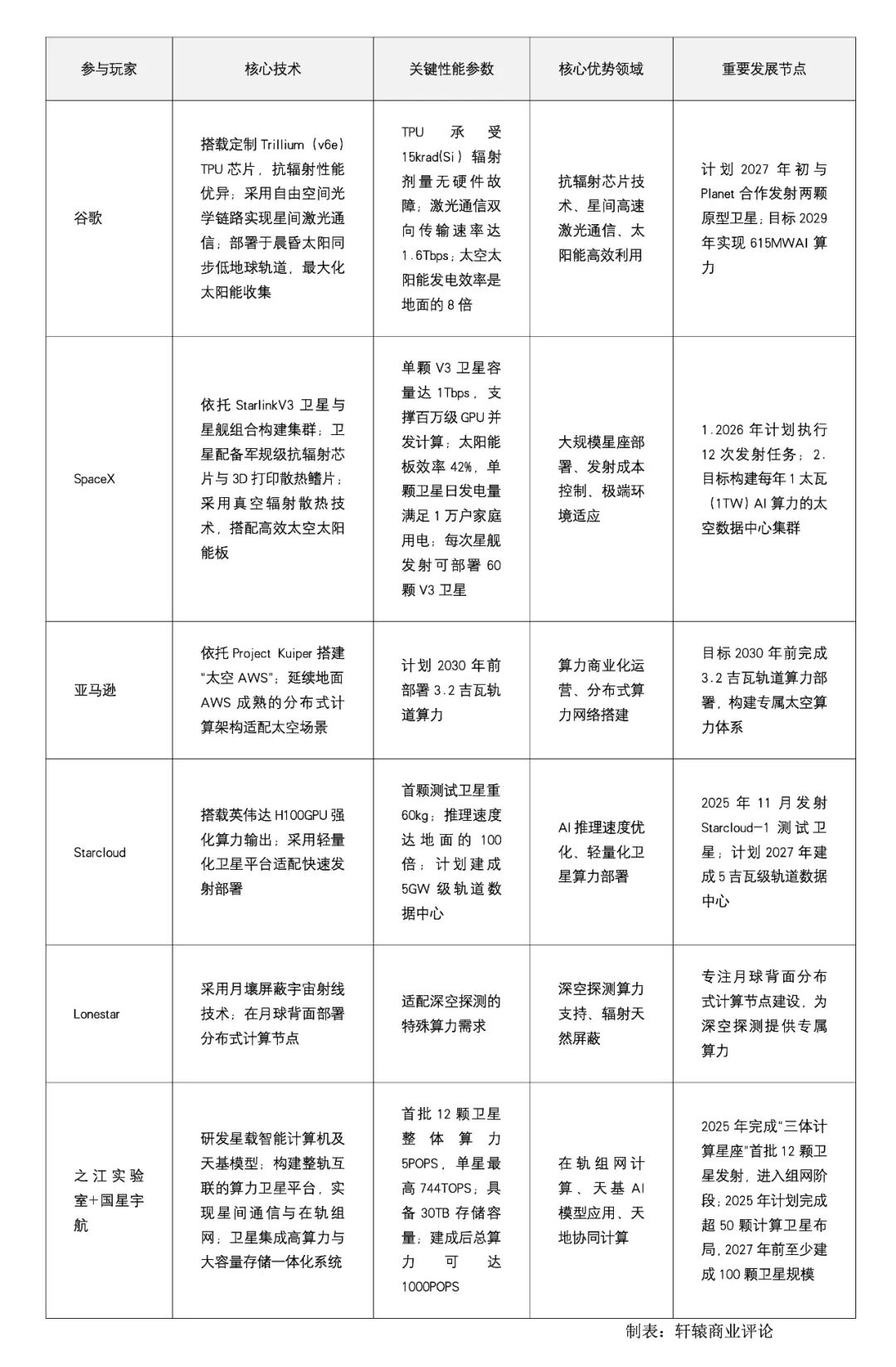

太空数据中心因其巨大的发展潜力,已形成科技巨头、初创企业、传统航天企业三方竞合的生态格局。

在科技巨头里,11月初,谷歌宣布启动“太阳捕手计划”,旨在部署配备高性能处理器的卫星,用于在太空进行机器学习。该公司表示,轨道上的太阳能电池板效率可比地球上的太阳能电池板高出8倍,无需大型电池系统即可提供持续电力。它计划于2027年初发射两颗搭载TPU芯片的原型卫星,以验证激光通信和抗辐射能力,目标在2029年实现615MW算力。

埃隆·马斯克(Elon Musk)曾表示,SpaceX计划在其星链网络中部署数据中心,扩大Starlink V3卫星规模,利用其高速激光链路构建数据中心,宣称能实现每年1TW算力部署。

杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos),亚马逊和蓝色起源的创始人,预测未来十年内将建成千兆瓦级的轨道数据中心。亚马逊“太空AWS”,依托“柯伊伯计划(Project Kuiper)”,将地面云计算经验搬到太空,目标在2030年前部署3.2GW轨道算力。

它的目标是在近地轨道部署超过3200颗卫星,为全球用户提供快速、可靠的互联网服务。亚马逊公司于2019年宣布此计划,并在2023年发射了2颗原型卫星。

初创企业在一些领域已经获得务实突破:“黑马”Starcloud堪称,获英伟达和谷歌风投支持,采用成熟卫星平台集成现有服务器硬件,计划在2027年建成5GW级太空数据中心。这家成立于2024年初的公司,通过轻量化设计将卫星研发周期缩短至15个月,远超行业平均的4年。

Lonestar公司与航天器供应商Sidus签署了一项价值1.2亿美元的协议,将建造6颗数据存储卫星并提供在轨支持。该公司计划于2027年发射第一颗卫星——一个容量为15PB的系统,运行于地月拉格朗日点L1,距离月球约6万公里。

美国航天公司Axiom Space以组织私人宇航员前往国际空间站的短途旅行而闻名,计划在今年年底前将两个轨道数据中心节点发射到低地球轨道,作为开发离地球计算基础设施的第一步。到2027年,该公司希望在自己的空间站模块上在低地球轨道上建立一个计算节点。

它还表示,接下来的五颗卫星的存储容量将翻倍,同时保持相同的重量和能耗。每颗卫星都将与更大的卫星一起搭乘SpaceX的猎鹰火箭发射升空,约占有效载荷质量的15%。每次发射的成本可能在1000万美元左右,而其存储容量仅相当于许多地面数据中心的一小部分。

谷歌前首席执行官埃里克·施密特(Eric Schmidt)最近收购了Relativity Space,其明确目标是在轨道上构建计算基础设施,将数据中心送入轨道。

Axiom Space公司今年早些时候也公布了类似的计划。

在传统航天企业领域,空客、洛克希德・马丁等凭借结构设计、热控系统经验,提供卫星平台与发射服务,或独立开发解决方案。

中国在建设太空数据中心的路上也不甘落后。2025年5月,国星宇航与之江实验室发射全球首个太空计算卫星星座,12颗卫星搭载80亿参数天基模型,能在轨处理从原始数据到智能结果的全流程。我国计划在2027年前建成100颗卫星规模的算力网络,普天科技、寒武纪等企业已参与核心技术研发。

太空数据中心核心技术与玩家

04

未来已来:2035年的太空算力图景

根据目前掌握的信息,各大公司的商业化时间表大致如下:2027年,谷歌将发射原型卫星,Starcloud将建立首个商用太空数据中心节点;2030年,发射成本预计将降至200美元/公斤以下,太空数据中心将占据全球新增算力的15%;2035年,全球太空算力规模预计将超过2000亿美元,年均增速达到35%,届时将形成一个“地空协同”的算力网络。

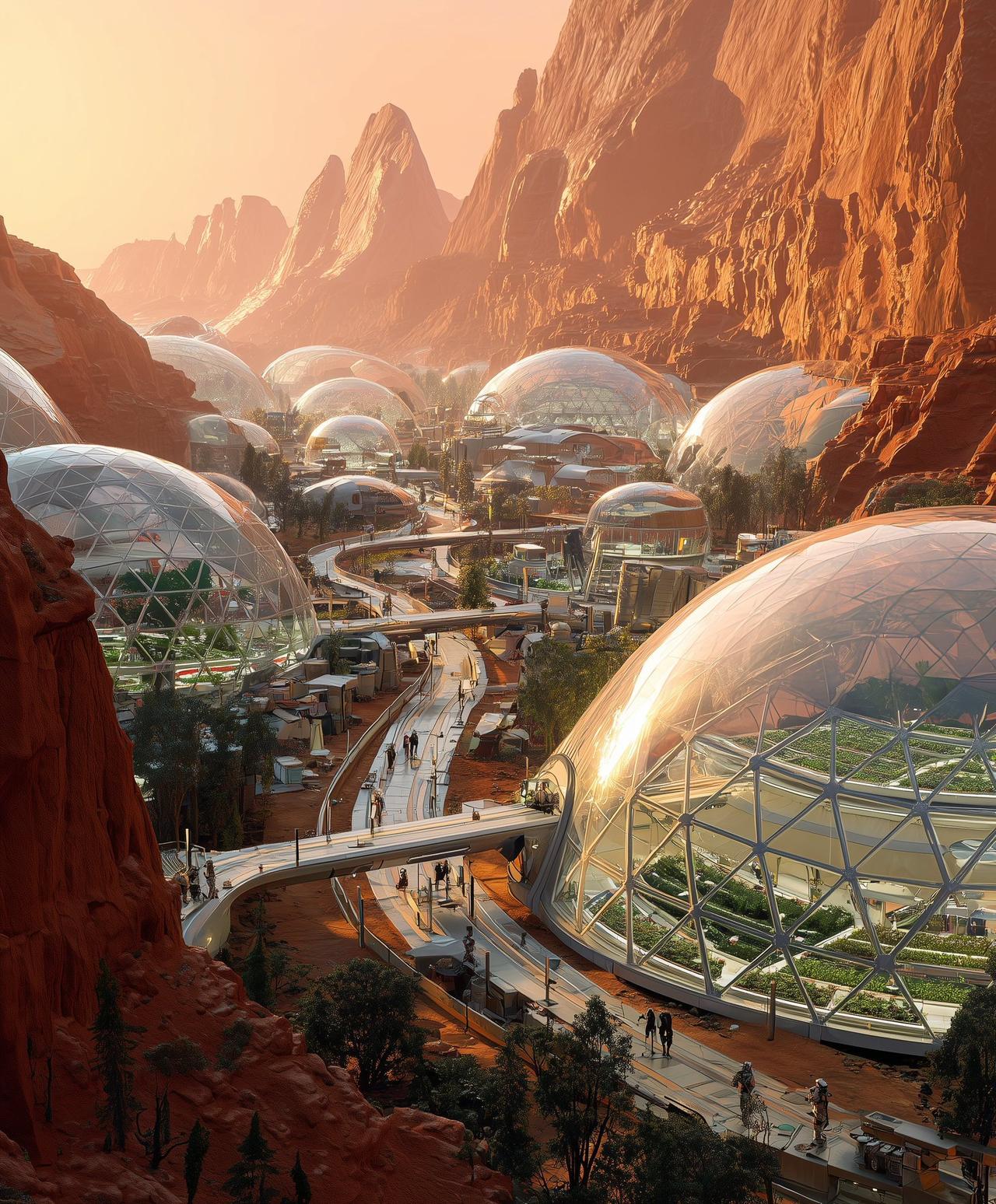

除了支持AI训练,太空数据中心还将开启新的应用场景:实时地球观测,能够即时处理轨道上的雷达数据,快速发现森林火灾、海上非法航行等事件;为深空探测提供支持,为月球基地、火星探测器提供算力,减少信号传输的延迟;构建全球通信枢纽,在轨道上搭建“太空互联网”,确保偏远地区也能实现无缝连接。

目前,抗辐射芯片、高效热控材料、自组装技术等关键技术正在持续取得进展。马斯克这样甚至展望未来:在月球上建立工厂,生产太阳能卫星并将其发射到轨道,每年可产生100太瓦的能量——这相当于目前全球总发电量的10倍。

20年前,人们无法想象手机能取代电脑。如今,从科幻概念到原型发射,太空数据中心仅用了3年时间。当Starcloud-1卫星搭载着英伟达GPU在地球轨道运行时,我们见证的不仅是技术上的突破,更是人类应对资源危机的智慧展现。

太空并非逃避地球问题的避难所,而是拓展文明边界的新起点。正如谷歌CEO桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)所言:“这是一个复杂的工程挑战,但却是迈向未来的必要一步。”

或许在10年后,当我们使用AI服务时,提供算力的已不再是位于贵州的机房,而是绕地球飞行的“太空服务器”——这一切正在悄然发生。