穿过晋东南的麦田与丘陵,净信寺的青砖墙在阳光下泛着冷灰的光。三佛殿作为第一进院的主殿,单檐悬山顶上的琉璃瓦剪边早已褪尽火气,檐角微微上翘,像要接住点什么,却又在时光里渐渐低垂。面阔三间的体量不算宏大,却用扎实的砖木结构诉说着明代建筑的含蓄——没有繁复的雕饰,唯有檐下斗拱层层叠叠,像是给建筑戴上了一副木质的项链,沉稳中透着精致。

推开门的瞬间,光线从雕花窗棂里漏进来,在殿内投下细碎的光斑。正中三尊大佛端然而坐,释迦牟尼佛左手结触地印,右手虽已残缺,却仍能看出施无畏印的弧度;药师佛手持药钵,衣褶顺着身体线条流淌,仿佛能看见布料的质感;弥勒佛双腿自然交叠,嘴角微扬,似有笑意藏在唇角。最妙的是释迦牟尼像背后的倒座观音,她侧身而坐,左腿轻抬,衣袂如水波般散开,虽右手缺失,却以肩颈的微妙弧度补上了这份缺憾,整尊造像透着一股从容的世俗气,不似神佛,更像一位静坐观心的女子。

殿内的空间布局暗藏巧思。三位佛陀前,尊者与力士的站位形成微妙的三角:尊者双手合十,目光低垂,似在聆听佛法;力士握拳振臂,肌肉线条暴起,却在眼神交汇处与尊者形成刚柔对照。这种安排并非随意,明代工匠深谙视觉心理学——尊者的静穆与力士的动态形成张力,却又在佛像的目光笼罩下达成平衡,让信徒一踏入殿内,便能感受到佛法的多元诠释。

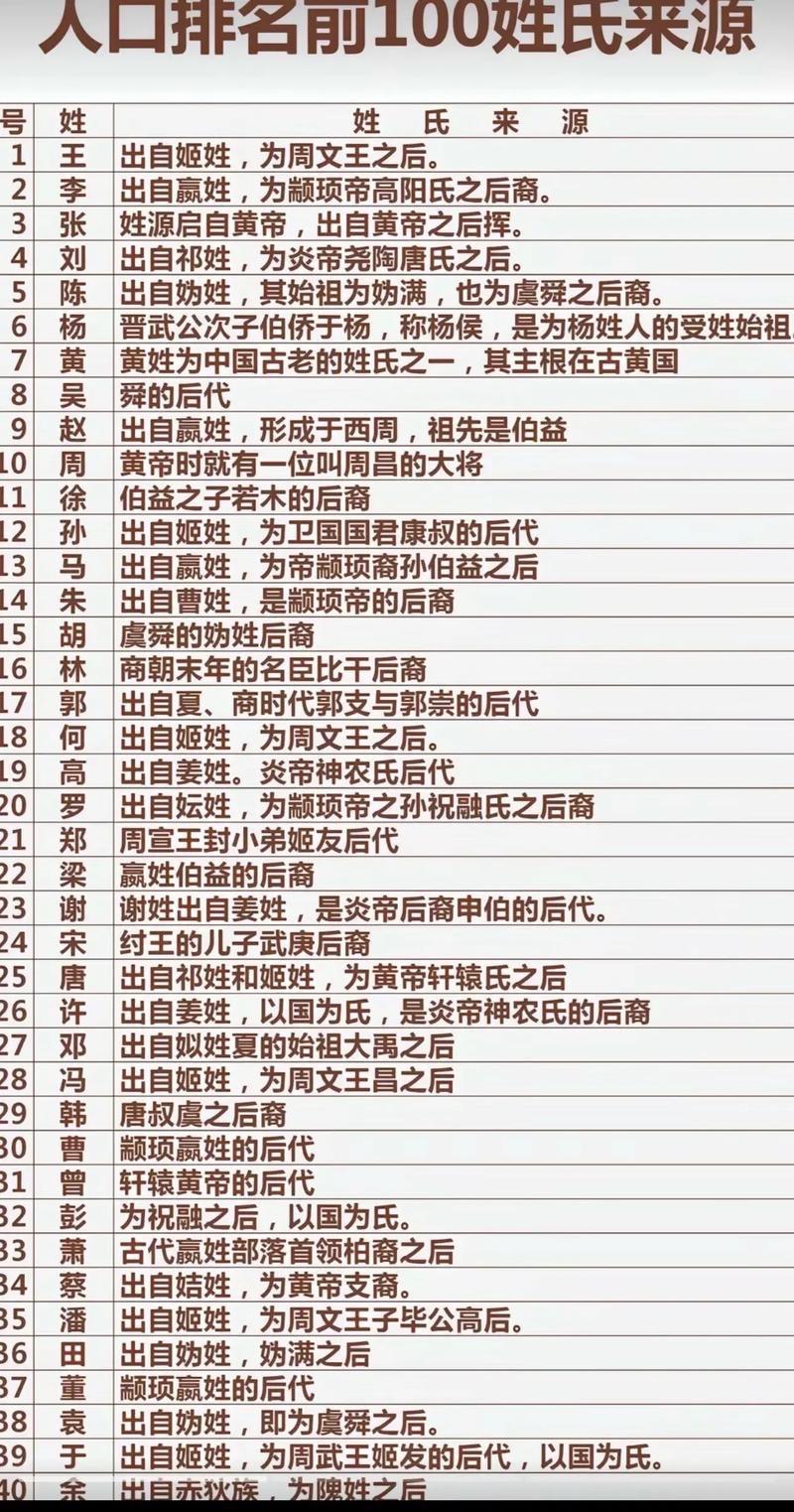

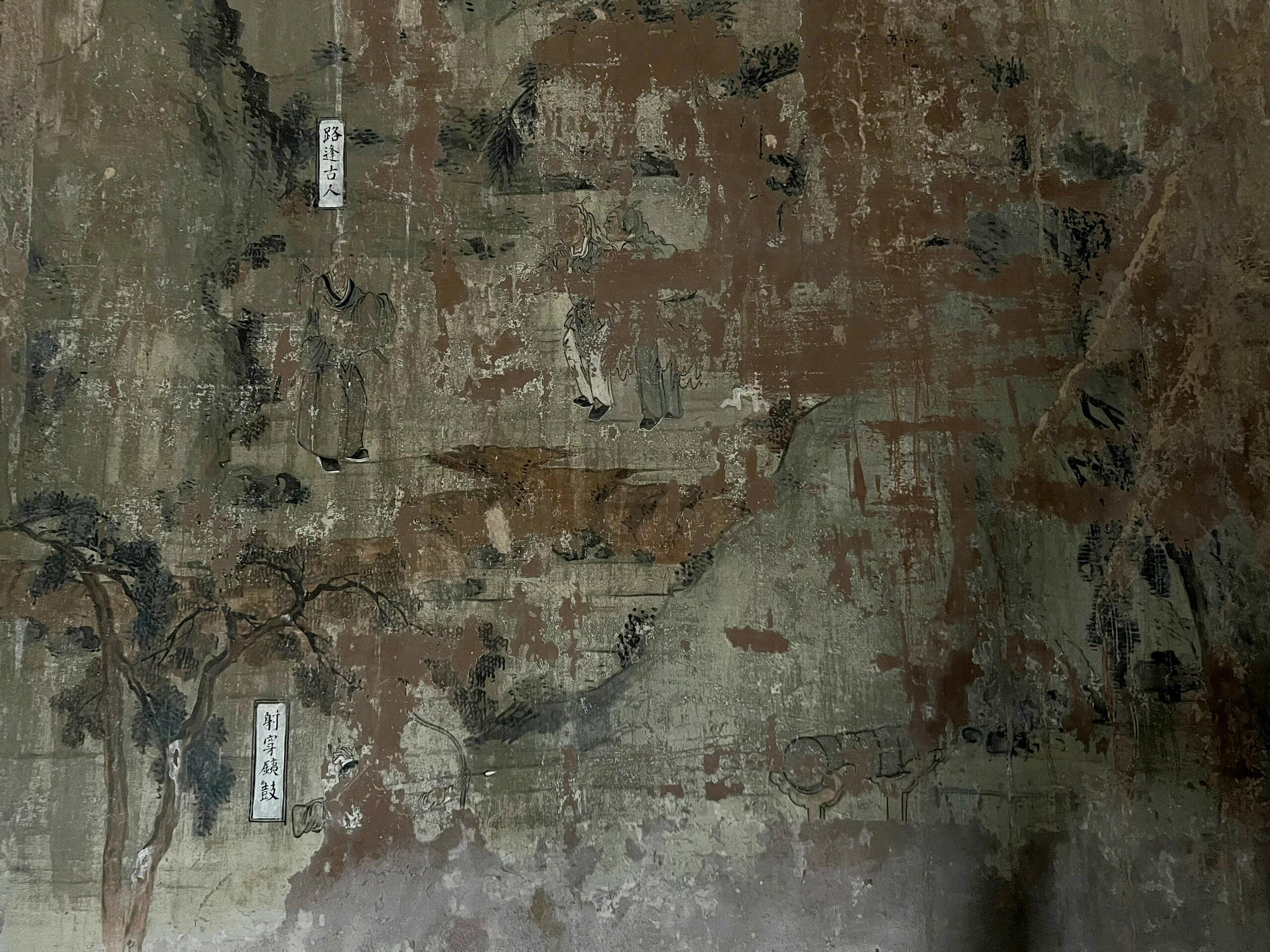

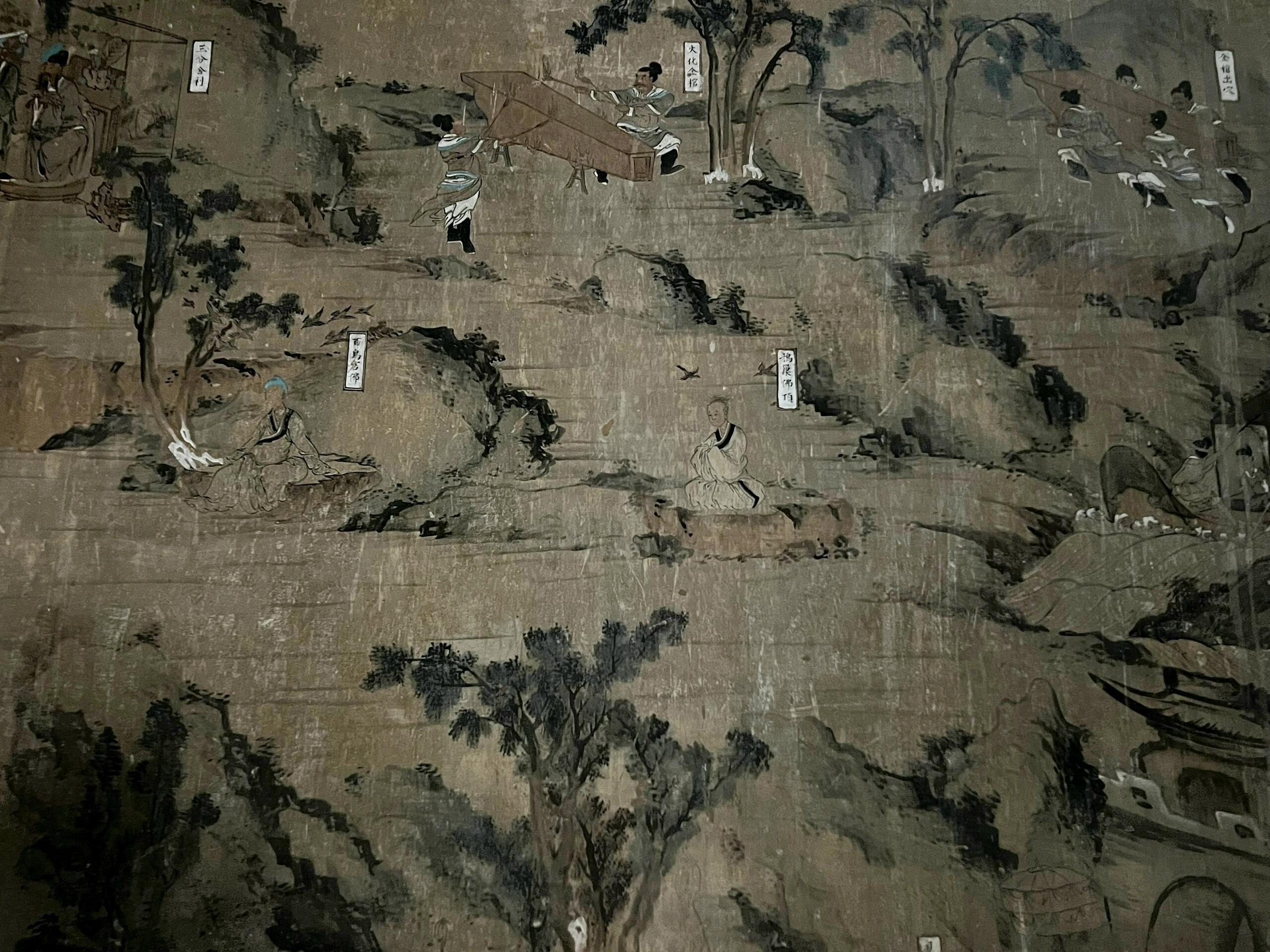

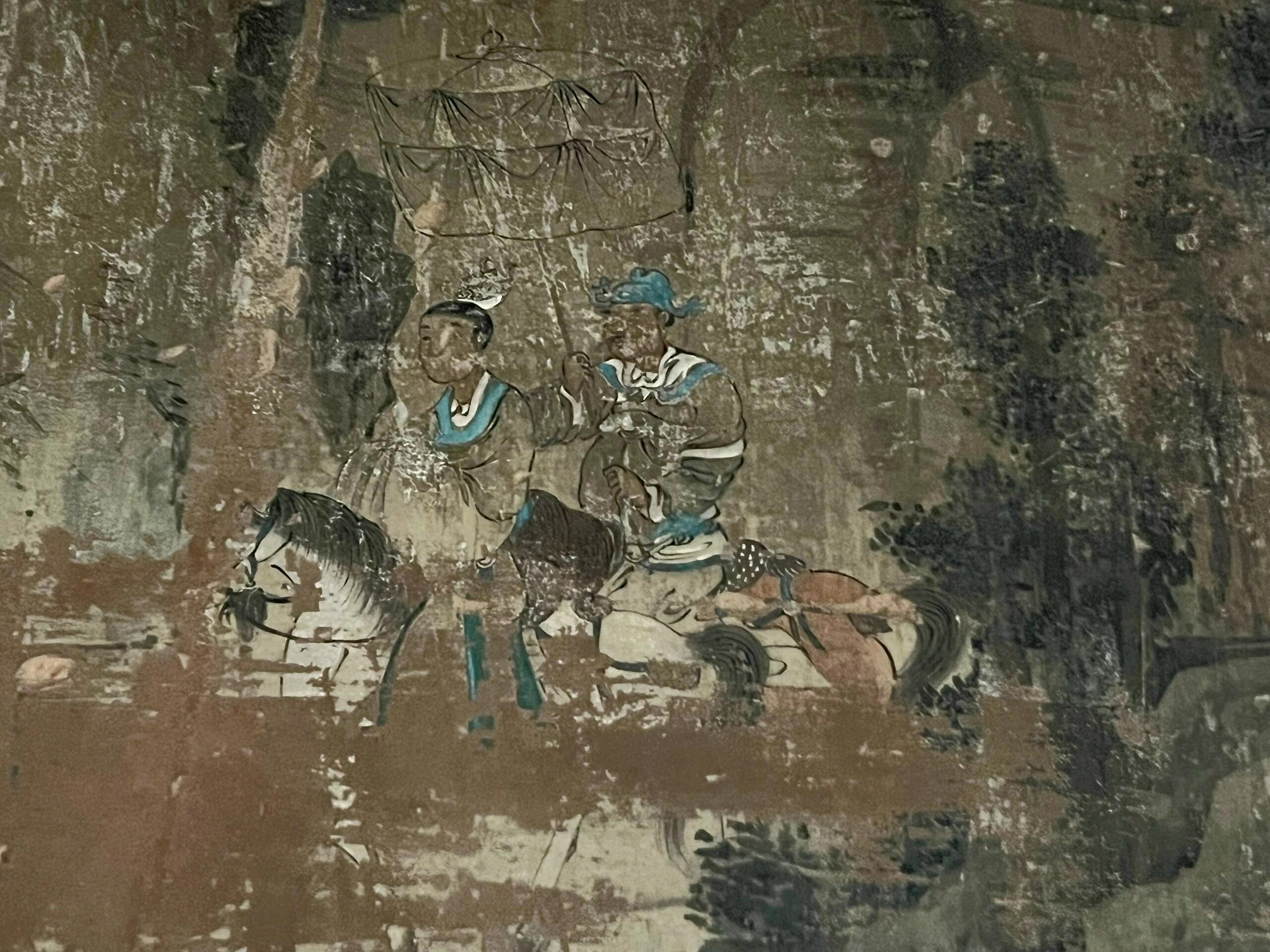

真正让三佛殿与众不同的,是东、西、北三壁的壁画。主题虽是佛祖成道图,展现的却是彻头彻尾的唐宋风情。东壁上,悉达多太子出游四门的场景里,商贩挑着的货担上摆着青瓷茶盏,行人衣着宽袖大袍,腰间系着蹀躞带,分明是汉人服饰;西壁的降魔成道图中,魔王波旬的部众竟身着宋代军士的甲胄,连远处山峦间的楼阁,斗拱形制、鸱吻样式都与《营造法式》中记载的如出一辙。最绝的是北壁的“初转法轮”图,佛陀座下的听法弟子里,竟有身着襕衫的书生,手持卷轴侧身而坐,完全是一幅宋代文人雅集的场景。

这些壁画像是被时光揉皱的唐宋画卷。画工用矿物颜料层层晕染,虽历经五百年风雨,部分画面已模糊剥落,却仍能在幸存的细节里窥见当年的繁华:某位天神的披帛上,金箔勾勒的云纹仍微微反光;宫殿的台阶下,一队宫女捧着奁盒走过,最末一位的发簪上,还能辨出点翠的幽蓝。有建筑学者曾带着测绘图来比对,发现壁画中的亭台楼阁比例精准,甚至连“举折之制”都与实物建筑吻合,不禁感叹明代画工对建筑结构的熟稔程度。

但为何一幅佛教故事画,会呈现出如此彻底的汉化面貌?这或许与净信寺的历史有关。寺院始建于唐,现存建筑以明代为主,而壁画绘制于明中期,正是中原文化高度成熟的时期。画工们或许从未见过天竺佛国的模样,便将日常所见的市井街巷、宫殿楼阁一股脑搬进画中——于是佛祖诞生的场景里,出现了雕梁画栋的中式产房;降魔的激烈场面中,又混入了明代市集的烟火气。这种“以中土为佛国”的创作逻辑,让壁画成了研究唐宋社会风貌的意外史料,也让三佛殿在宗教性之外,多了份社会学的研究价值。

站在斑驳的壁画前,能看到不同时代的修补痕迹:清代画工用石绿覆盖了部分明代线条,却在运笔间露出笨拙;现代修缮时填补的色块,与周围的古旧形成鲜明对比。有人认为这是破坏原真性,也有人觉得这是建筑的“生命年轮”。其实何止壁画,殿内的梁柱上,还留有历代修缮的题记:明嘉靖年间的“重塑金身记”、清康熙时的“补绘壁画捐资名录”,甚至民国时期某工兵部队的潦草留言,层层叠叠,像一部未加修饰的编年史。

离开时,阳光正照在倒座观音的残臂上,那道弧形的阴影像是时光的缺口。三佛殿的美,正在于这种不完美:佛像的指尖缺了一块,壁画的山峦断了半截,斗拱的漆面裂成蛛网状。但也正是这些残缺,让它脱离了标本式的冰冷,成为活着的历史容器——你能看见明代工匠如何用本土审美重构佛教叙事,看见清代信徒怎样在壁画剥落处补绘莲花,甚至看见二十世纪的士兵在梁柱上刻下的“到此一游”。

或许我们不该用“原汁原味”来苛求古建筑,就像不该要求一幅古画永远鲜艳如初。三佛殿的价值,正在于它如实记录了不同时代的目光:当明代画工把佛祖成道画成唐宋风情图,当清代僧人在壁画裂缝里补上金箔,当现代游客对着残损的画面叹息,这些瞬间早已超越了宗教与艺术的范畴,成为中国人对待历史的态度缩影——不是生硬的复制,而是在延续中不断对话,让古老的符号在新的语境里重新生长。