在中国历史的长卷中,岭南地区(今广东、广西及海南)的开发轨迹始终与中原文明的进程存在时间差。这片南疆之地,虽早自秦汉便纳入中原版图,但其真正意义上的大规模开发与经济崛起,却迟至明清时期才得以实现,为什么岭南的崛起这么晚

岭南地区位于五岭以南,北依南岭山脉,东临南海,地形复杂,山地与丘陵占其总面积的80%以上。这种地理格局,使其在历史上长期处于“中原王化可及,文化难及”的状态。

南岭山脉(包括大庾岭、骑田岭等)不仅是自然地理的分界线,更是文化传播的屏障。唐代以前,中原与岭南的陆路交通极为艰险,仅有零星的军事通道。直到唐开元四年(716年),张九龄主持开凿大庾岭驿道,才打通了赣江与北江的水陆联运体系,使岭南得以接入中原的交通网络。即便如此,明清以前的岭南仍被视为“瘴疠之地”,官员贬谪至此多被视为“九死一生”。

岭南虽水系发达(珠江、北江、西江等),但早期因缺乏水利工程,低洼地带多沼泽,难以农耕。北宋以前,珠三角地区仍为“不毛之地”,毒蛇猛兽横行,人口稀少。直至宋元时期,中原移民带来治理低洼地的技术(如围垦、筑堤),珠江三角洲的冲积平原才逐渐转化为良田。

明清时期,随着航海技术的进步与内河航运的完善,岭南的地理劣势转化为面向海洋的优势。广州港的崛起,使其成为连接内陆与南洋的枢纽,地理屏障反而成为抵御北方战乱的天然防线。

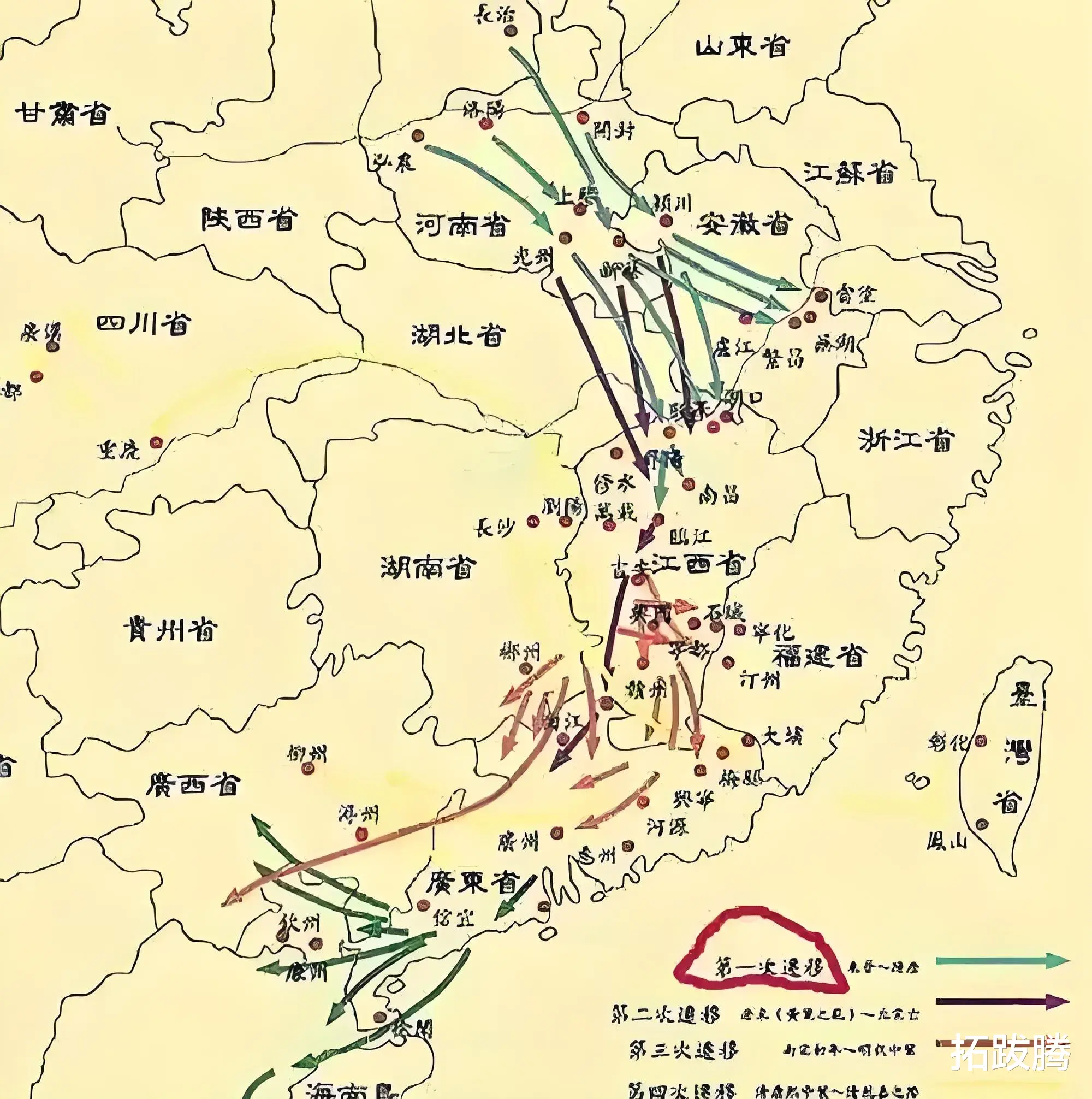

岭南的早期原住民以百越族群为主,生产方式以渔猎和粗放农业为主。中原人口的持续南迁,尤其是宋元时期的两次大规模移民潮,彻底改变了岭南的人口结构与生产力水平。

北宋末年的“靖康之乱”与南宋末年的元军南侵,引发中原士民大规模南迁。据记载,仅南宋建炎三年(1129年),随隆祐太后南逃的军民即达数万人,其中多数最终定居珠三角。这些移民不仅带来先进农耕技术(如水稻精耕、桑基鱼塘),还推动了珠三角的汉俚融合。至元代,珠三角人口密度较唐代增长5倍,成为岭南开发的核心区。

明代中期,江南人口饱和,大量流民涌入岭南山区。他们以“棚民”形式聚居,开垦山地、种植经济作物(如蓝靛、烟草)。清代玉米、红薯等高产作物的引入,进一步加速了山区开发,形成“山顶皆田”的景观。这一过程中,流民与土著族群的冲突与融合,催生了独特的“岭南文化复合体”,如广府、客家、潮汕三大民系的形成。

族群经济的互动:明清时期,岭南的汉人移民与瑶、壮等少数民族形成“山区-平原”互补的经济格局。山区提供木材、矿产,平原输出粮食、手工业品,这种分工促进了区域经济一体化。

岭南的农业开发长期受限于湿热气候与贫瘠山地。明清时期,美洲作物的引种与耕作技术的革新,彻底打破了这一僵局。

玉米、红薯的“救荒效应”

明万历年间,红薯经菲律宾传入福建,迅速推广至岭南。这类作物耐旱、抗瘠,可在山地种植,极大缓解了人口增长带来的粮食压力。清代广东山区甚至出现“红薯半年粮”的现象,支撑了持续的人口扩张。

经济作物的专业化种植

珠江三角洲的桑基鱼塘模式,将低洼湿地转化为“塘基种桑、塘中养鱼、桑叶饲蚕、蚕沙喂鱼”的生态循环系统,使岭南成为全国重要的丝绸产区。同时,粤北山区广泛种植甘蔗、烟草,形成“糖霜遍野,烟叶连山”的盛景。

海洋贸易与制度红利

岭南的终极崛起,得益于明清两代海洋政策的调整与全球贸易网络的接入。

朝贡贸易到“一口通商

明初郑和下西洋虽昙花一现,却为广州奠定了海外贸易基础。清乾隆二十二年(1757年),清廷实行“一口通商”政策,独留广州十三行经营对外贸易。此后的85年间,广州成为全球白银、丝绸、茶叶、瓷器流通的核心节点,年进出口货值占全国90%以上。

侨商网络与资本回流

明清时期,岭南商人(如广州行商、潮州海商)活跃于东南亚,形成跨国的商业网络。侨商将海外财富回流故土,投资教育、宗族祠堂与基础设施,推动珠三角的近代化萌芽。例如,佛山冶铁与石湾陶瓷依托外贸需求,技术达到世界领先水平。

制度的双重性:尽管海禁政策时有反复,但岭南因远离政治中心,民间走私贸易始终活跃。这种“官民共谋”的经济模式,为岭南积累了独特的市场化基因。

军事防御体系的构建

明朝为抵御倭寇与西方殖民者,在岭南修筑卫所、炮台,并设立广东水师。清代进一步强化对南海诸岛的管辖,将岭南打造为海防前哨。

改土归流与民族整合

明清推行“改土归流”,削弱土司势力,将少数民族地区纳入中央直接管辖。这一政策加速了岭南的社会整合,为资源开发扫清了制度障碍。

边疆-海洋的双重定位:岭南既是抵御外敌的屏障,又是王朝辐射南洋的跳板。这种双重属性,使其在明清国家战略中的地位空前提升。

岭南的明清开发史,是一部突破地理桎梏、拥抱全球化的奋斗史诗。其崛起并非偶然,而是人口迁移、技术革新、制度变迁与全球化浪潮共振的结果。今日的粤港澳大湾区,承袭了明清岭南的开放基因,继续书写着“向海而生”的传奇。这段历史启示我们:区域发展的滞后,或许只是时代机遇的蓄势待发;而真正的崛起,必是多重历史合力的必然结晶。

评论列表