1930年,上海的夜色像泼翻的浓墨,将法租界的杜公馆层层包裹。

这座白日里车马喧嚣的宅邸,此刻只余死寂。

就在这片死寂中,只有大太太沈月英的房里,还漏出一线昏黄的光。

在廊下的青石板上投下狭长而颤抖的影子,像一道总也愈合不了的伤口。

光影摇曳处,一个小丫鬟在门外守着,身子抖得厉害。

这寒意并非来自秋夜的风,而是从心底最深处钻出来的害怕。

因为,先生回来了。

他没有去四太太姚玉兰那儿听曲,也没有在书房见客。

就这么不声不响地,立在了大太太院中那棵老桂花树下。

他一动不动,仿佛生了根。

夜风掠过,枝叶在他身上投下破碎的暗影,将他本就瘦削的身影拉扯得如同鬼魅。

丫鬟死死咬住下唇,连呼吸都屏住了。

她晓得,这杜公馆的天,怕是要变了。

而此时,房内的沈月英对此一无所知。

她正用力推着眼前的男人。

她的表哥,她在这座黄金牢笼里唯一能抓住的浮木。

“走!立刻走!这辈子都别再踏进上海滩!”

她的声音压得极低,却字字泣血。

眼泪冲开脂粉,在她苍白的面颊上划出两道沟壑。

“月英,我走了,你怎么办?”

柳录良攥着她的手,那双手曾为她画眉,此刻却冰凉如铁。

方才的温存余温未散,此刻的空气却已凝滞如坟场。

沈月英凄然一笑,那笑容比哭还难看。

“你还不明白吗?这里是上海,而他是杜月笙!这滩水有多深,他就有多少双眼睛。我们的事,他怕是早已看得一清二楚。”

“他会要了你的命,真的会。”

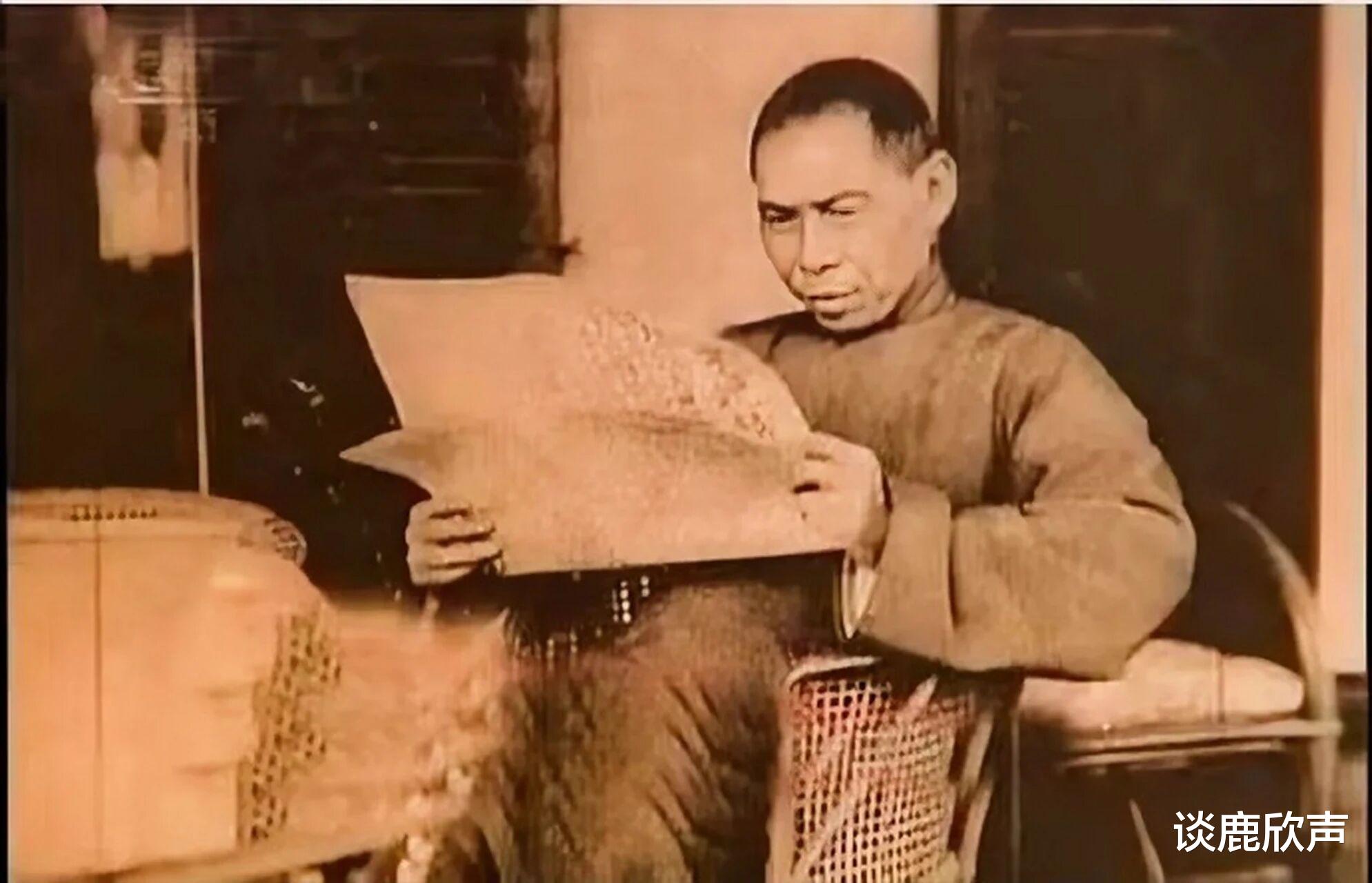

是啊,那可是杜月笙。

谁能想到呢?

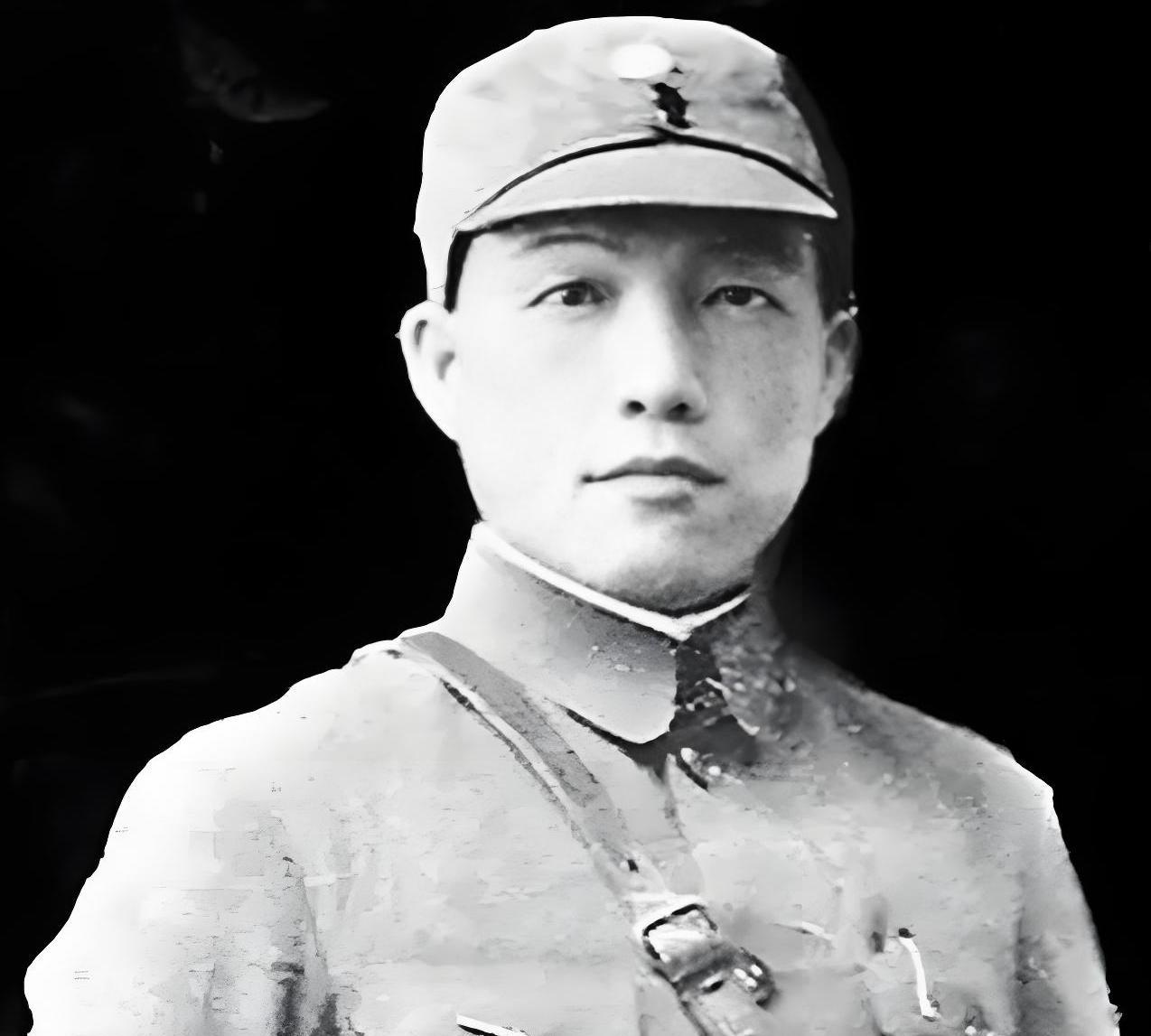

如今这个咳嗽一声,黄浦江都要起浪的杜先生,当年也只是十六铺码头上,一个在烂水果堆里讨生活的“莱阳梨”。

可偏偏就是这样一个无父无母的孤儿,硬是凭着骨子里的狠劲和一份九曲玲珑的心肠,拜入青帮,投在黄金荣门下。

从最底层的“小瘪三”,一路摸爬滚打,竟成了与黄金荣、张啸林并肩的“上海三大亨”。

命运翻转间,三鑫公司让他捏住了法租界的鸦片命脉。

中汇银行让他敲开了金融界的大门,法租界公董局华董的身份,更让他成了穿梭于黑白之间的无冕之王。

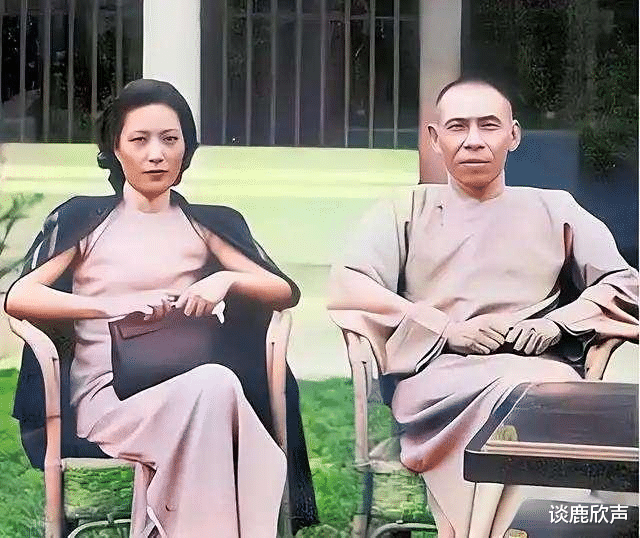

而回过头看,沈月英,是他尚未发迹时,由黄金荣的夫人林桂生做媒,用八抬大轿迎进门的发妻。

她曾是他微末时的慰藉,也是他功成名就后,必须摆在明面上的“体面”。

只可惜,男人的世界,江山与美人从不冲突。

二房、三房、四房……

一个个鲜妍明媚的女子,像最新鲜的时令花卉,被一顶顶小轿抬进这深宅大院。

而她这个原配,便如同过时的旧家具,被遗忘在最冷的角落,慢慢地,蒙上了岁月的尘埃。

于是,这偌大的杜公馆,亭台楼阁,夜夜笙歌,于沈月英而言,却只是一座雕琢精美的坟墓。

日复一日,丈夫的冷淡。

新人的笑语,都像绵里藏针,扎得她体无完肤。

无边的寂寞像潮水,日夜不息地拍打着她的心防。

终于,在某个无法忍受的瞬间,她想起了苏州老家。

想起了那个曾与她两小无猜的表哥,柳录良。

一纸书信,带着孤注一掷的渴望,将柳录良召来了上海。

久别重逢,干柴烈火。

表哥的温存体贴,像是久旱逢甘霖,一滴滴渗进她龟裂的心田。

他们在公馆外偷偷筑起爱巢,每一次幽会,都像是在刀尖上跳舞,战栗着,却也极致地欢愉着。

她何尝不知这是在玩火?

只是那一点偷来的暖,足以让她飞蛾扑火。

她以为自己做得隐秘,却忘了,自己的丈夫,正是那张覆盖整个上海滩的巨网的编织者。

在这里,没有秘密能瞒过杜月笙。

果然,该来的还是来了。

杜月笙知道了。

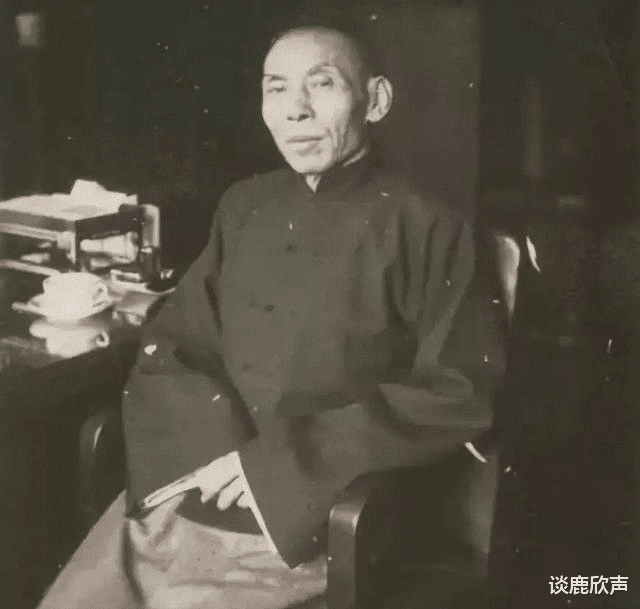

他没有拍案而起,脸上甚至寻不出一丝波澜。

他只是静静地听着手下的汇报,眼神深得像一口古井,末了,轻轻挥了挥手。

诡异的是,越是这般平静,底下酝酿的风暴就越是骇人。

杜月笙依旧如常处理帮务,与达官显贵谈笑风生,仿佛一切都未曾发生。

直到这个深夜,他回到公馆,鬼使神差地,站在了沈月英的院中。

他没有进去,没有质问,只是偏过头,对身旁躬身侍立的管家,极轻地吩咐了几句。

紧接着,一名心腹默然提来一只精致的红木食盒,交到那个在门外抖成筛糠的小丫鬟手里。

“先生吩咐,给大太太送点夜宵,趁热用。”

小丫鬟心跳如鼓,端着那沉甸甸的食盒走进房内。

沈月英正心神俱碎,泪痕未干。

“太太,先生给您送夜宵来了。”

丫鬟的声音抖得不成样子,她颤抖着手,揭开了食盒的盖子。

只看了一眼,丫鬟的双眼瞬间瞪得滚圆,喉咙里挤出一声不似人声的锐叫,整个人烂泥般瘫软下去,四肢剧烈地抽搐起来,口吐白沫。

沈月英被这声尖叫骇得魂飞魄散,茫然抬起头,目光下意识地投向那打开的食盒。

就在那一眼之间,她的世界崩塌了。

食盒里没有想象中的精致点心,只有一碗犹自冒着热气的肉汤。

汤是浑浊的乳白色,上面可笑地漂着几粒猩红的枸杞,瞧着倒有几分滋补的模样。

真正让人魂飞魄散的,是汤里沉着的那两只东西,被炖得皮肉发白、指甲脱落、褶皱层层,赫然是一双人手!

沈月英的瞳孔骤然收缩成针尖大小,她死死盯住那双手。

她认得,那是柳录良的手!

是曾经温柔抚摸过她、紧紧拥抱过她的那双手!

她没有尖叫,也没有晕厥。

她的身体开始无法抑制地剧烈颤抖,喉咙里发出“嗬嗬”的、被无形之手扼住咽喉的怪响。

一股腥甜猛地涌上喉头,她“哇”地喷出一口鲜血,那血溅在昂贵的波斯地毯上,像一朵朵绝望的花。

随后,她身子一僵,直挺挺地,向后倒去。

这一切的起因,杜月笙是如何知晓的,又是如何下手的,其中的细节已湮没在历史的尘埃里,成了上海滩无数传奇中,最不愿被提及的一页。

有人说,是沈月英身边人为了前程,偷偷告了密。

也有人说,杜月笙早已察觉,只是不动声色,布好了天罗地网。

唯一确定的是,那个信誓旦旦要带表妹远走高飞的柳录良,在离开上海的前一夜,从他租住的公寓里,人间蒸发了。

杜月笙没有动用帮规家法,也没有公开声张。

他用了一种最私密,也最残酷的方式,行使了他作为地下皇帝的生杀予夺。

他要的不是柳录良的命,他要的,是沈月英的生不如死。

他要让她在往后余生的每一个日日夜夜,都活在这碗“夜宵”带来的惊惧与绝望里。

这比直接杀了她,更解他心头之恨。

果然,从那一天起,沈月英疯了。

她被彻底囚禁在自己的院子里,终日与鸦片烟为伴。

那个曾经温婉的苏州女子,变成了一个时而痴笑、时而痛哭、终日对着墙壁喃喃自语的疯婆子。

杜月笙没有休妻,也没有让她“病故”。

对外,他保全了发妻最后的体面;

对内,他让杜公馆的每一个人,都看清了背叛者的下场。

自那以后,那座院子,成了杜公馆里一个心照不宣的禁地。

无人敢提,无人敢近,连猫狗都会绕着走。

十年后,一个阴雨绵绵的午后,被幽禁了整整十年的沈月英,吞下了过量的鸦片,香消玉殒。

她的葬礼,杜月笙没有露面。

时光荏苒,许多年后,杜月笙已是名动天下的“爱国大亨”。

抗战烽火中,他散尽家财,为国家奔走呼号,策反汉奸,组织武装,他的人生被赋予了复杂的传奇色彩,登上了道德的某个高地。

1951年,香港病榻上,这位叱咤一生的枭雄,已到了弥留之际。

他烧掉了所有欠条,将身后财产一一分派。

在最后恍惚的时刻,据说他曾从噩梦中惊醒,口中模糊地喊着一个名字。

无人听清那究竟是谁。

是为他生儿育女的姚玉兰?还是他倾心挚爱的孟小冬?

答案早已不重要。

重要的是,在1930年那个被血腥与怨恨浸透的深夜,当他将那份“夜宵”送入发妻房中的那一刻,他亲手埋葬的,除了沈月英的魂魄,还有他自己心底,最后一点属于“人”的温度。