2025 年 9 月 30 日,荷兰政府依据冷战时期出台的《物资供应法》,对中资控股的安世半导体实施全球运营冻结,暂停中国籍 CEO 职务并托管其控制权,这是该国首次启用这一紧急法案干预企业运营。这起事件不仅让全球半导体产业链陷入震荡,更以 "经济安全优先于市场规则" 的实操,开创了跨国技术管控的危险先例,其影响将远超单一企业的命运沉浮。

荷兰此次行动并非孤立事件,而是全球半导体领域技术管控历史演进的最新节点。冷战时期,以美国为首的西方国家通过 "巴黎统筹委员会" 构建技术壁垒,核心是阻止尖端技术流入社会主义国家,形成了泾渭分明的阵营隔离。这种模式随着冷战结束逐渐松动,全球化浪潮下,半导体产业链形成了 "设计 - 制造 - 封装 - 设备" 的全球化分工体系 —— 荷兰 ASML 供应光刻机、日本提供光刻胶、中国台湾负责先进制程制造、中国大陆承担封装测试,这种分工带来了 35% 至 65% 的成本节约。

2010 年后,技术管控重新抬头但形式已发生质变。美国 2022 年起三次升级出口管制,从先进制程延伸至设备零部件,2024 年更是将 140 家中国半导体企业纳入实体清单。与冷战时期的全面封锁不同,当前管控呈现 "精准切割" 特征:允许中低端技术合作,严控核心技术流动,同时推动盟友协同管控。2023 年荷兰跟随美日出台光刻机出口限制,2025 年接管安世半导体,正是这种 "精准切割" 策略的具象化 —— 安世的车规级功率芯片虽非最先进制程,却占据全球 9.4% 的市场份额,支撑着欧洲 40% 的汽车芯片供应。

这种管控逻辑的转变,折射出全球技术权力结构的重构。过去依赖 "技术代差" 形成的天然壁垒,正被新兴经济体的追赶逐渐消解,发达国家转而通过制度性工具重构优势。荷兰 2023 年生效的《Vifo 法案》建立半导体领域外资审查机制,与此次启用《物资供应法》形成政策闭环,本质上是用法律形式将技术保护主义固定化。

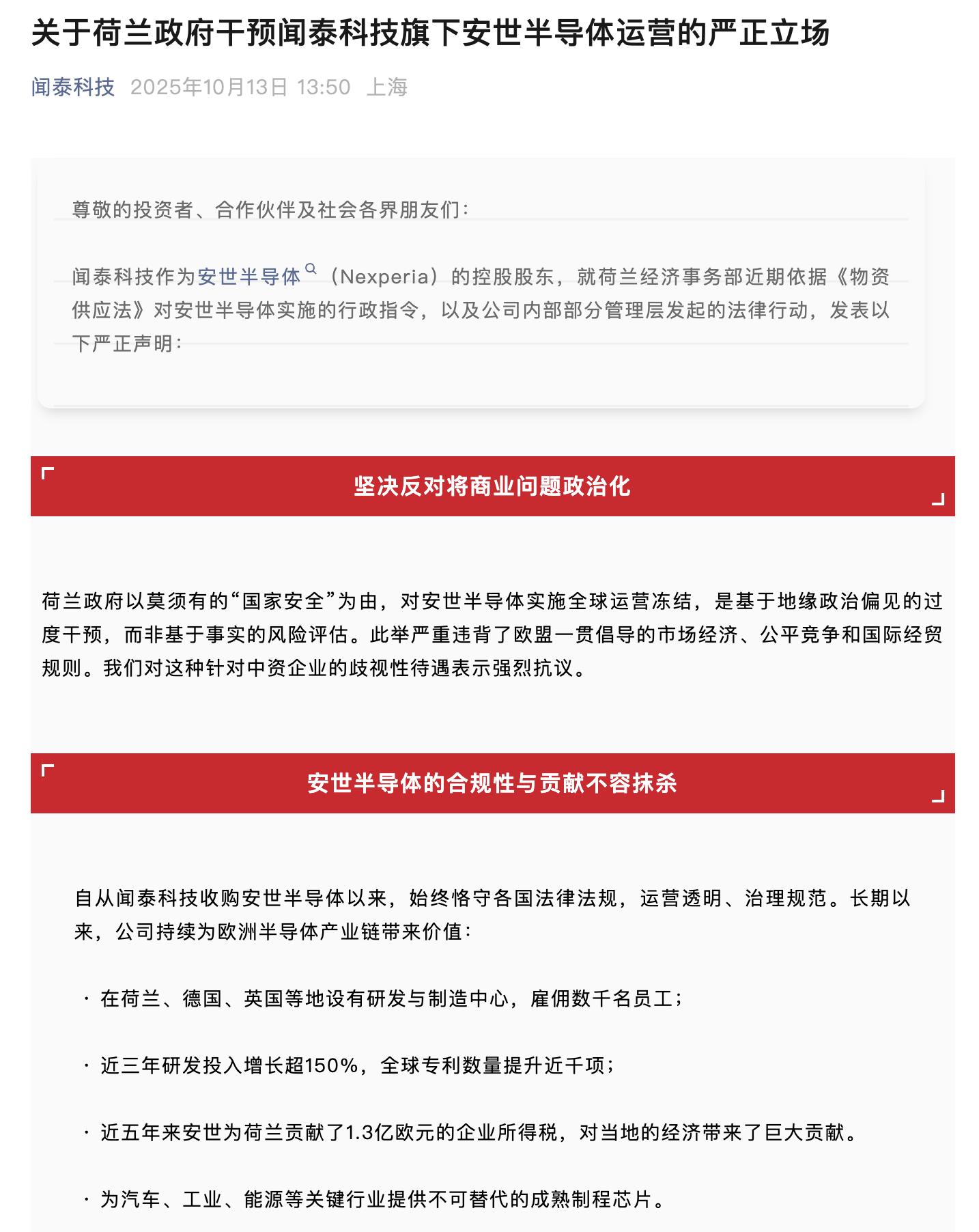

多重动因:地缘政治与战略焦虑的叠加共振荷兰官方将行动理由归结为 "安世存在治理缺陷,威胁欧洲技术安全",但法庭文件和时间线揭示了更复杂的动因。事件发生前一日,美国刚发布出口管制穿透性规则,将制裁范围扩大至实体清单企业持股超 50% 的子公司,而闻泰科技早在 2024 年 12 月就已被列入该清单。更关键的是,美方 6 月已向荷兰明确施压:若安世想获得制裁豁免,"必须更换中国籍 CEO"。荷兰政府所谓 "自主决策" 的辩解,在美荷行动的时间协同与法庭文件的佐证下显得苍白无力。

地缘政治之外,欧盟半导体战略的焦虑是更深层的经济动因。2023 年欧盟出台《芯片法案》,计划投入 430 亿欧元将本土产能提升至全球 20%,但进展远未达预期。2025 年 9 月 29 日,欧盟全体成员国签署《半导体联盟宣言》,明确提出 "加强欧洲在半导体价值链中的领导地位"。安世作为全球分立器件龙头,其车规级芯片供应直接关系欧洲汽车工业命脉 —— 欧洲区域收入占安世汽车业务的 40%,服务博世、大陆等核心供应商。让中资企业掌控如此关键的供应链节点,与欧盟 "技术主权" 诉求形成直接冲突。

荷兰自身的产业利益考量同样不可忽视。作为半导体设备出口大国,荷兰在全球产业链中处于 "设备卡脖子" 位置,但也高度依赖全球市场。2023 年限制 ASML 出口已让其承受经济压力,此次接管安世可视为一种平衡策略:既呼应美国战略诉求,又通过 "保障供应" 名义维护本土产业利益。荷兰经济事务部强调 "仅在绝对必要时采取措施",实则是试图在盟友压力与自身利益间寻找支点。

先例之危:规则破坏与供应链的连锁反应荷兰此举最危险的后果,是打破了跨国投资的基本规则共识。2016 年闻泰科技收购安世时,荷兰仅对电力、国防等少数领域设外资审查,半导体领域尚属开放。短短九年间,同一资产从 "可交易商品" 变为 "安全敏感资产",并非技术属性发生质变,而是审查标准随政治风向随意调整。这种不确定性将严重冲击国际投资信心 —— 当 "国家安全" 可以成为接管合法企业的借口,跨国并购的契约精神便失去了根基。

对全球半导体供应链而言,此次事件加剧了 "碎片化" 风险。半导体产业链有 50 多个环节存在 "单一区域占比超 65%" 的情况,75% 的制造产能集中在东亚。安世在德国、菲律宾、马来西亚均有生产基地,其运营冻结已引发市场恐慌,部分分销商出现 "抢货扫货" 现象。更严重的是,中美荷已形成管控闭环:美国实施股权穿透制裁,荷兰接管欧洲业务,中国商务部则禁止安世中国产品出口。这种 "三方互制" 让本就脆弱的供应链雪上加霜,最终可能导致电子设备成本上升,损害全球消费者利益。

对中国企业而言,此次事件暴露了海外资产的安全漏洞。闻泰科技 2018 至 2020 年耗资超 300 亿收购安世,将其打造成半导体业务核心,后者贡献了公司 37.89% 的毛利率和全部净利润。但股权控制并未带来实际治理安全,三名外籍高管联合申请司法干预,最终配合政府完成控制权转移。这为中资企业海外并购敲响警钟:在技术敏感领域,单纯的股权收购难以抵御地缘政治风险,治理结构设计与风险对冲机制亟待完善。

从历史经验看,技术管控往往呈现 "限制 - 反制 - 适应" 的演进逻辑,安世事件后的发展可能沿着三条路径展开。

短期来看,法律与外交博弈将成为主战场。闻泰科技已聘请国际律所提起上诉,并争取中国政府支持,中方外交部明确反对 "泛化国家安全概念",商务部的出口管制可视为初步反制。荷兰法院的最终裁决与欧盟的态度将成为关键 —— 若欧盟认可荷兰的 "经济安全" 理由,可能引发法德等国效仿;若裁定干预违法,则可能遏制管控升级势头。但从欧盟已表态 "与荷兰密切沟通" 来看,前者风险更高。

中期将加速全球半导体产业链的 "区域化重构"。美国推动 "芯片四方联盟"、欧盟强化本土产能、中国加大自主研发,原本的全球化分工可能分解为 "美洲供应链"" 欧洲供应链 ""亚洲供应链" 三大板块。安世事件已显现这种趋势:其 80% 终端产品出货在中国大陆,中国业务的稳定成为闻泰科技的 "安全垫"。这种重构将导致投资成本激增,据测算,区域化供应链需额外投入 1 万亿美元,最终推高芯片价格 35% 以上。

长期而言,技术自主与规则重建将成为双重主题。中国在封装测试、中低端芯片领域已具备替代能力,安世事件可能加速功率芯片等领域的国产化进程。同时,发展中国家对 "技术霸权" 的警惕可能催生新的国际规则,比如在 WTO 框架下重建技术贸易争端解决机制。荷兰国际关系研究所已警告,中方反制可能瞄准整个欧洲半导体行业,这种 "以牙还牙" 的博弈最终可能倒逼规则重建。

结语荷兰接管安世半导体的本质,是全球化红利消退后技术权力的重新分配。冷战时期的法律工具被激活,市场经济的基本规则被搁置,折射出全球治理体系的深层危机。半导体产业的高度关联性决定了 "零和博弈" 没有赢家:荷兰的干预可能导致中国稀土管制的反制,美国的制裁最终会损害自身设备企业利益,欧盟的 "技术主权" 诉求难以脱离全球供应链实现。

历史已经证明,1980 年代美国对日本半导体产业的全面打压,虽短期遏制了对手,却未能阻止技术扩散,反而催生了韩国和中国台湾地区的崛起。当前的技术管控或许能延缓但无法阻止技术进步的步伐,反而可能撕裂全球产业链的信任基础。对所有参与者而言,回归 "竞争中合作" 的理性轨道,在安全与发展间寻找平衡,才是半导体产业可持续发展的正道。

钛媒体 APP:《安世半导体遇荷兰罕见 “夺权” 风暴,闻泰科技转型 “命脉” 遭重创》(2025 年 10 月 14 日)

上海图书馆(上海科学技术情报研究所):《美国升级对华半导体出口管制》(2024 年 12 月 6 日)

澎湃新闻:《闻泰回应子公司安世被荷兰政府冻结资产:个别外籍管理层以合规为名行夺权之实》(2025 年 10 月 12 日)

网易新闻:《海外资产被冻结,闻泰科技回应两大关键问题》(2025 年 10 月 13 日)

芯智讯:《中国商务部:对安世半导体实施出口管制!》(2025 年 10 月 14 日)

网易手机网:《此地无银?荷兰先跳:不是美国让干的,纯属巧合》(2025 年 10 月 15 日)

凤凰网:《法庭文件曝光:美国曾施压荷兰,想要豁免中国籍 CEO 必须换》(2025 年 10 月 14 日)

Semiconductor Industry Association:《Strengthening the Global Semiconductor Supply Chain in an Uncertain Era》(2024 年 5 月 16 日)

![谁家好人大晚上出去相亲[哭哭]](http://image.uczzd.cn/5636637875428635201.jpg?id=0)

![是谁坐尊界S800来参加魏牌发布会的[doge]](http://image.uczzd.cn/14384907075591366849.jpg?id=0)