谁能想到,餐桌上平平无奇的一杯酸奶里,竟藏着一种能“对抗癌变信号”的小英雄?它不靠刀枪,不靠电疗,仅凭一个微小的身躯,就能悄悄阻断幽门螺杆菌引发的胃癌风险。这不是魔法,而是科学。

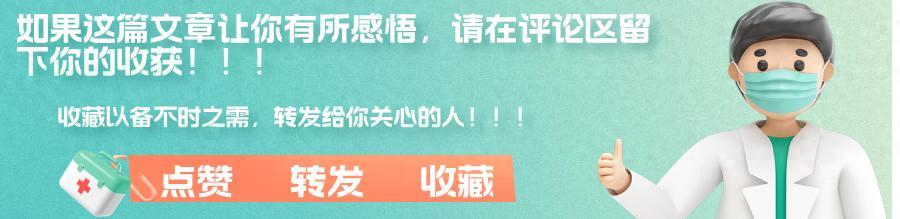

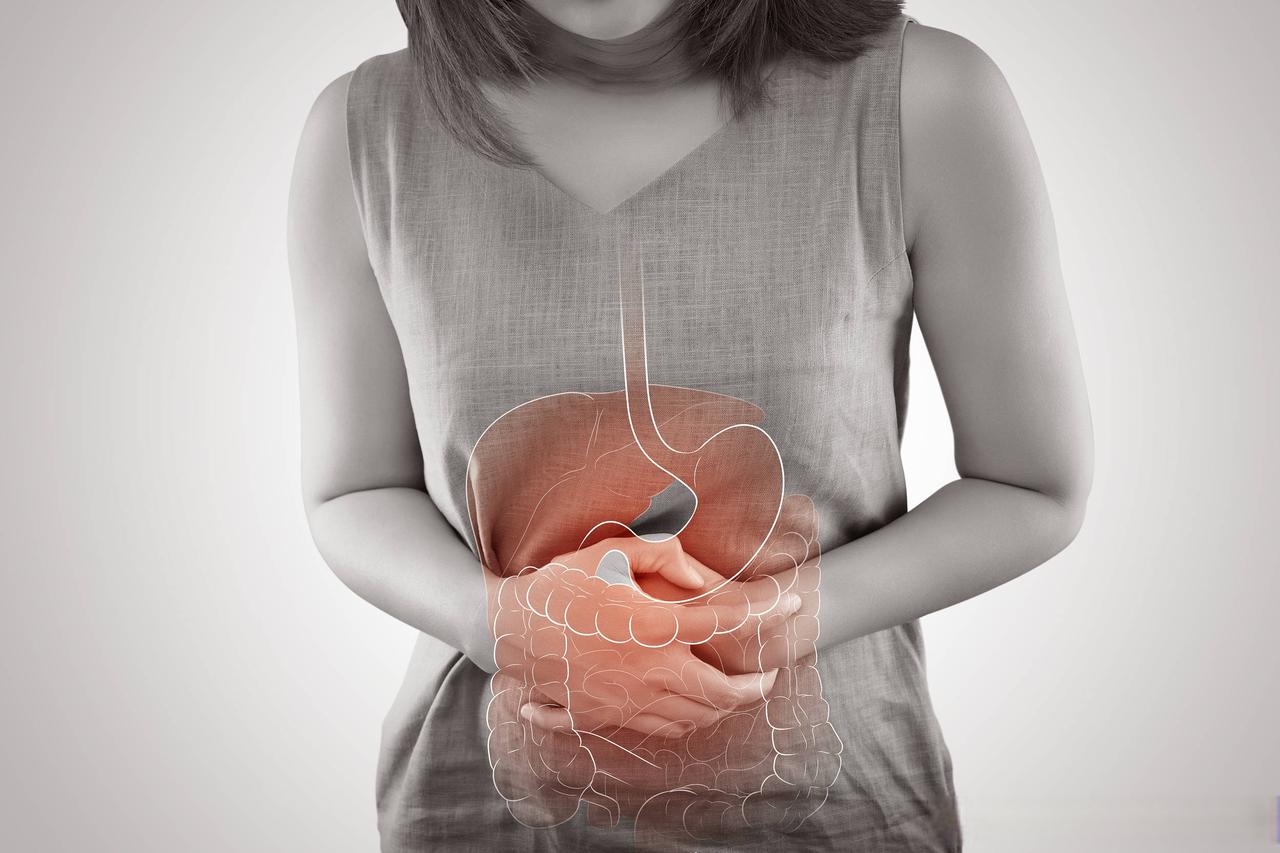

在胃癌高发的今天,幽门螺杆菌这个名字几乎家喻户晓。它是一种能在胃酸环境中顽强生存的细菌,被世界卫生组织列为I类致癌因子,与胃炎、胃溃疡乃至胃癌的发生密切相关。

全球超过一半的人口都感染过,但它的可怕之处不仅在于传染性强,更在于它会悄无声息地推动胃细胞的癌变。

幽门螺杆菌之所以危险,是因为它并不是一感染就发病,而是像一个耐心的“幕后黑手”,慢慢破坏胃黏膜,诱发慢性炎症,逐步改变胃部微环境,最终可能走向癌变。

这种变异过程中,它会释放出一类叫CagA的毒性蛋白,影响细胞信号传导,干扰基因表达,甚至激活癌变通路。

但令人振奋的是,近年来科学家发现,一种我们熟悉的肠道益生菌——鼠李糖乳杆菌,竟然可以在这场“暗战”中扮演关键角色。它不仅可以改善肠胃环境,更在机制层面阻断了幽门螺杆菌的致癌路径,这项发现为胃癌的预防开辟了全新思路。

鼠李糖乳杆菌作为一种常见的益生菌,广泛存在于酸奶、发酵食品以及一些食品补充剂中。它本身对胃黏膜有保护作用,能够抑制有害菌的生长,调节免疫反应,强化肠胃黏膜屏障。而真正让它“出圈”的,是它对幽门螺杆菌的直接干预能力。

研究发现,鼠李糖乳杆菌可以降低幽门螺杆菌的黏附能力。幽门螺杆菌想要扎根胃壁,必须牢牢附着于胃上皮细胞,而鼠李糖乳杆菌能在这些细胞上“抢占位置”,相当于提前占座,阻断幽门螺杆菌的落脚点。

这种机制简单却有效,堪称“以菌制菌”的典范。

更深层的机制更令人惊讶。研究人员在体外实验中观察到,鼠李糖乳杆菌能够抑制CagA蛋白的表达,进而削弱幽门螺杆菌对细胞信号的干扰作用。换句话说,它不是简单地“堵门”,而是从根源上“断电”,阻断了癌变信号的传导链条,这在肿瘤预防领域具有重要意义。

不仅如此,鼠李糖乳杆菌还能调节胃内酸碱环境,降低幽门螺杆菌生存的适宜条件。它通过产生乳酸和短链脂肪酸,改变胃液pH值,同时激活局部免疫反应,增强胃壁对外来病原的识别和清除能力。这种“多管齐下”的防御机制,为人体构建了更全面的胃黏膜防线。

临床观察也佐证了这一点。在一项涉及200多名幽门螺杆菌感染者的研究中,接受含鼠李糖乳杆菌补充的参与者,在常规治疗基础上,根除率提高了约20%,复发率则明显下降。他们的胃黏膜修复速度也更快,胃部不适症状显著减轻。

虽然抗生素仍是目前治疗幽门螺杆菌感染的主力,但越来越多研究指出,益生菌作为辅助治疗手段,具有重要的协同作用。一方面可以提升根除率,另一方面也能缓解因抗生素引发的腹泻、肠道菌群紊乱等副作用,为患者带来更好的治疗体验。

需要特别提醒的是,鼠李糖乳杆菌并非万能钥匙。它的作用更多体现在调节与协同,并不能单独替代正规治疗。尤其是感染严重、已有胃溃疡或癌前病变的患者,仍需在医生指导下使用抗生素及抑酸药物,益生菌只是锦上添花,而非雪中送炭。

益生菌的效果因人而异,与个体肠道菌群结构、饮食习惯、年龄等因素密切相关。不是所有人都能从中受益相同,有些人可能需要更精准的菌株组合,甚至借助基因组检测和个性化医疗策略,才能发挥最大效果。

日常生活中,如果想通过饮食摄取鼠李糖乳杆菌,可多选择活菌型酸奶、发酵乳制品等天然来源。

注意查看配料表中的菌株成分,确认是否含有鼠李糖乳杆菌这一种类。但需注意,市售产品中的菌株活性、含量差异较大,建议选择经检测具有活菌标识的产品,以确保效果。

除了饮食调节,养成良好的生活习惯同样重要。吃得干净、规律作息、少熬夜、戒烟限酒,这些看似普通的建议,其实是预防幽门螺杆菌感染和胃癌发生的“硬核”手段。

幽门螺杆菌主要通过口口传播,家庭成员间共用餐具、亲密接触都是潜在感染途径,因此餐具分开、饮食卫生也需格外注意。

从公共健康角度来看,推广益生菌的合理使用,已成为许多国家胃癌防控策略的重要组成部分。尤其在胃癌高发的亚洲地区,结合HP检测、根除治疗和益生菌干预的“三位一体”策略,正在逐步提高人群整体健康水平。

再回到那个看似微不足道的益生菌,它没有耀眼的名字,也不具备神奇魔法,却在人体内默默发挥着不可替代的作用。它或许不是战胜癌症的终极武器,但却是我们可以轻松拿起的一把盾牌。

在医学不断进步的今天,越来越多的研究表明,人类健康的“主动权”很大程度上掌握在肠道菌群之中。从微观世界出发,或许正是打开健康之门的钥匙。而鼠李糖乳杆菌,正是其中一位值得信赖的“小伙伴”。

参考文献:[1]李晓玲,周丽娜,刘志强,等.鼠李糖乳杆菌对幽门螺杆菌感染胃黏膜的保护作用研究[J].中华消化杂志,2024,44(05):321-326.[2]陈建民,王慧芳,赵志远,等.幽门螺杆菌感染与胃癌关系的研究进展[J].胃肠病学和肝病学杂志,2025,31(03):187-192.

健康声明:本文所提及的症状或机制为相关疾病的可能表现形式,但也可能来源于其他疾病,不能作为确诊标准。如有不适,请及时前往正规医疗机构就诊,不建议自行判断与治疗。

![200万的offer和确诊癌症是同一天是什么体验[笑着哭]一位网友从宇宙厂离职](http://image.uczzd.cn/1151856770096010093.jpg?id=0)