半个多世纪前,非洲大陆正经历着民族独立的浪潮,赞比亚这个内陆国家却陷入了发展困境,由于支持周边国家的独立运动,赞比亚遭到了邻国的经济封锁,赖以生存的铜矿出口通道被完全切断。这个刚刚获得独立的国家,转眼间就面临着生存危机。

(赞比亚开国总统卡翁达,曾想向美西方求助遭接连碰壁)

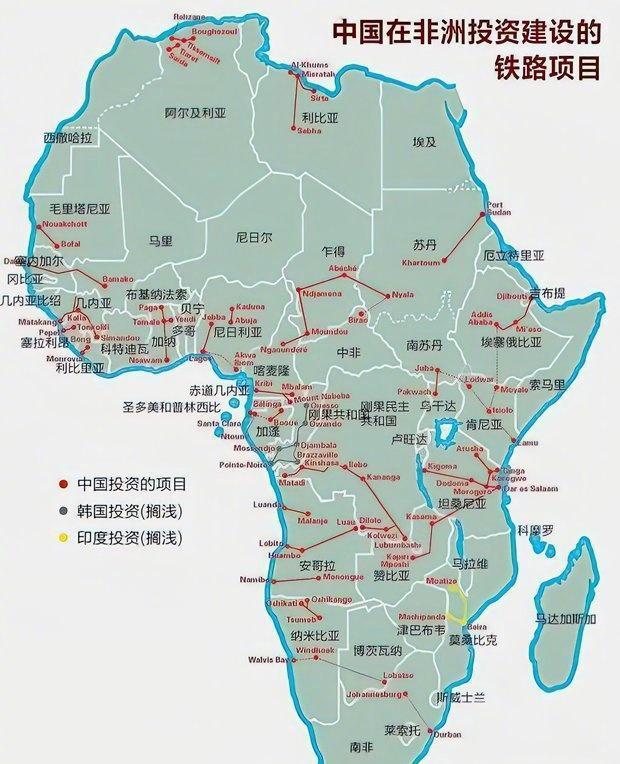

1、中国落子“第三世界”

当时的赞比亚总统卡翁达和坦桑尼亚总统尼雷尔四处奔走,向美苏英等西方大国求助,希望能修建一条连接两国的铁路。但现实给了他们一记重击——这些大国要么冷眼旁观,要么直接拒绝。就在他们几乎绝望之际,远在东方的中国伸出了援手。

那时的中国自己也不富裕,国内建设百废待兴。但面对非洲兄弟的困境,中国领导人毅然决定:"你们有困难,我们也有困难,但性质不同。我们宁可自己不修铁路,也要帮你们修建这条铁路。"

在接下来的六年里,五万多名中国工程技术人员远渡重洋,与当地工人并肩奋战。他们不仅要克服恶劣的自然环境,还要应对复杂的地质条件。在修建过程中,有60多位中国工程人员永远长眠在了非洲的土地上。这条长达1860公里的铁路,每一寸铁轨都浸透着中非人民的汗水与情谊。

(尼雷尔总统对中国的帮助,感激不已)

尼雷尔总统曾感慨地说:"历史上外国人在非洲修建铁路,都是为了掠夺财富。而中国人恰恰相反,是为了帮助我们发展。"卡翁达总统更是创造性地提出了"全天候朋友"这个词汇,从此成为中非关系的生动写照。

2、坦赞铁路激活,中方给非洲注入强劲动能

当历史的车轮驶入21世纪,这条承载着深厚情谊的铁路也面临着时代的考验。经过半个多世纪的运营,坦赞铁路的设施设备已显陈旧,运输效率难以满足现代经济发展的需求。但正如凤凰涅槃,这条象征着中非友谊的铁路即将迎来全面升级的契机。

根据最新规划,改造后的坦赞铁路将实现质的飞跃。货运能力将从目前的每年20万吨大幅提升至240万吨,整整翻了12倍。更令人振奋的是,运输时间将大幅缩短,这意味着赞比亚的铜矿资源能够更快地抵达港口,进而走向世界市场。

(坦赞铁路,是非洲版"两洋铁路"联运体系的关键一环)

这项升级工程不仅仅是简单的设备更新,更是一次全方位的现代化改造。数字化调度系统、新型机车车辆、智能化装卸设备等先进技术将悉数登场。特别值得一提的是,中国将把在高铁建设中积累的丰富经验和技术标准,因地制宜地应用到这条铁路的改造中。

更深远的意义在于,这条铁路的升级将带动整个区域的产业链整合。以赞比亚谦比希铜矿为例,这座由中国有色集团投资的非洲首座数字化矿山,已经让赞比亚的采矿业迈入世界先进行列。而与之配套的谦比希铜冶炼厂,更是实现了当地产业链的延伸和完善。

3、西方将中国逐渐“妖魔化”

当中非合作的红利日益显现时,一些不和谐的声音也随之而来。近年来,西方媒体和政客频繁炒作所谓"债务陷阱"论调,试图抹黑中非合作成果。但事实胜于雄辩,让我们用数据说话:根据国际货币基金组织统计,非洲国家的外债中仅有不到20%来自中国,而超过35%的债务实际上来自西方私营金融机构和商业债券持有人。

(中国给非洲带来的是“福”还是“祸”,非洲民众比谁都清楚)

中国外长曾一针见血地指出:"如果说非洲真有什么'陷阱'的话,那就是'贫困陷阱'和'落后陷阱'。"这句话道破了问题的本质。在赞比亚和刚果(金)等国家,我们经常看到这样的现象:一些西方背景的非政府组织拿着放大镜寻找中资企业的所谓"问题",却对本国企业在当地造成的环境破坏视而不见。

这种双重标准的背后,是地缘政治的博弈。一位常驻非洲的资深外交官透露:"西方势力最担心的不是所谓的'债务问题',而是中非合作的成功范例会动摇他们在非洲的传统影响力。"特别是在矿产资源丰富的地区,这种博弈尤为明显。

在国际舞台上,中非双方的相互支持也愈发紧密。从联合国改革到气候变化谈判,从贸易投资到反恐合作,中非双方始终保持着良好的协调配合。正如一位非洲国家驻华大使所说:"中国始终尊重非洲国家自主选择发展道路的权利,这种平等相待的态度正是中非关系历久弥坚的关键。"