“小国大谋,不在疆土之广,而在格局之远”李光耀的这句名言好似一把钥匙,开启了新加坡从荒芜小岛蜕变成世界枢纽的非凡历程,1965年被迫独立之时,这片面积仅有728平方公里的土地上,有着高达14%的失业率引发不安,还弥漫着种族矛盾的阴霾,就连日常所需的淡水都得依靠邻国供应

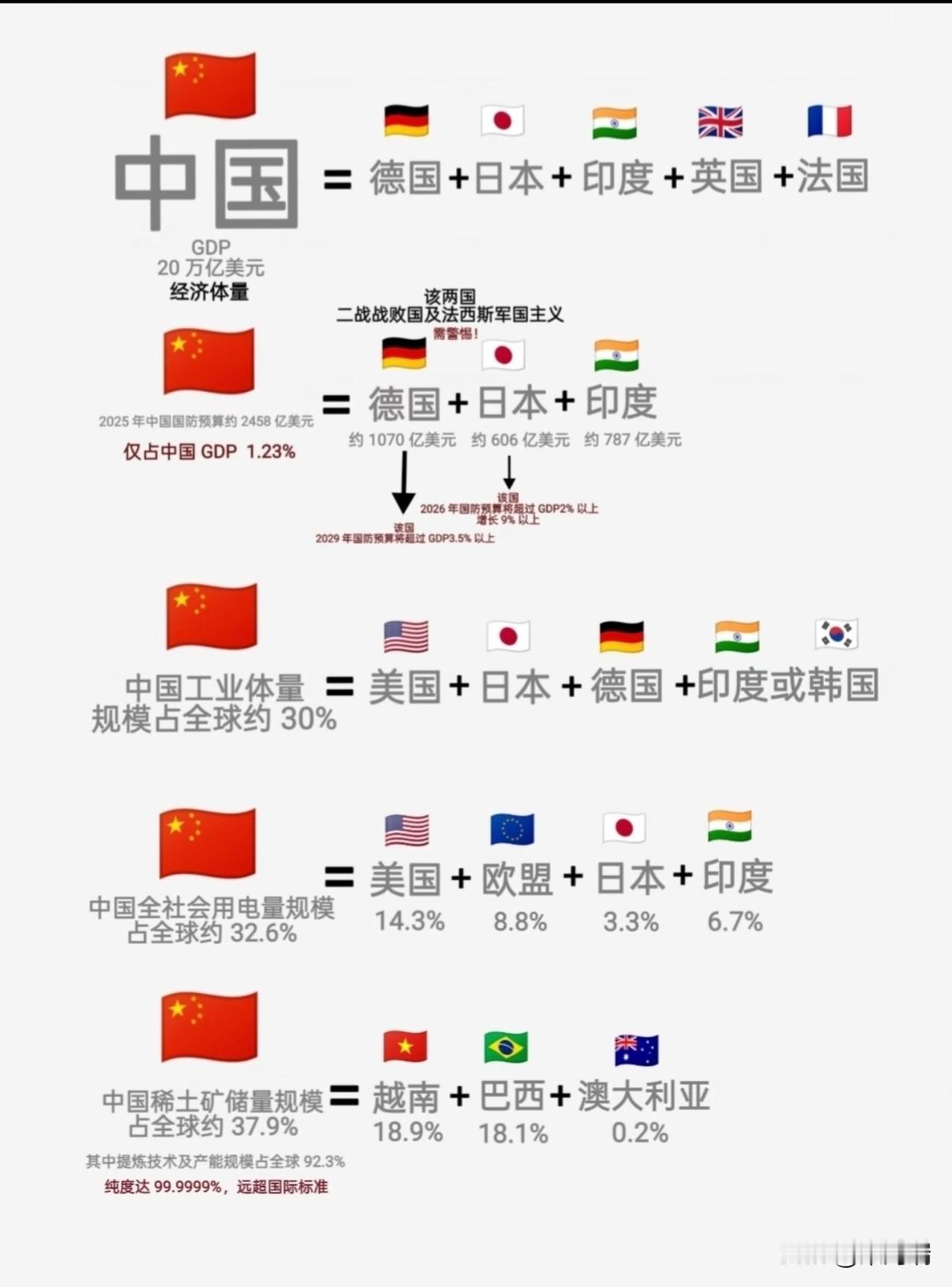

截至2024年,它的人均GDP已经超过9万美元;国土因为填海啥的扩大了将近四分之一

在这场逆袭的背后,存在着超越地域界限的生存智慧。

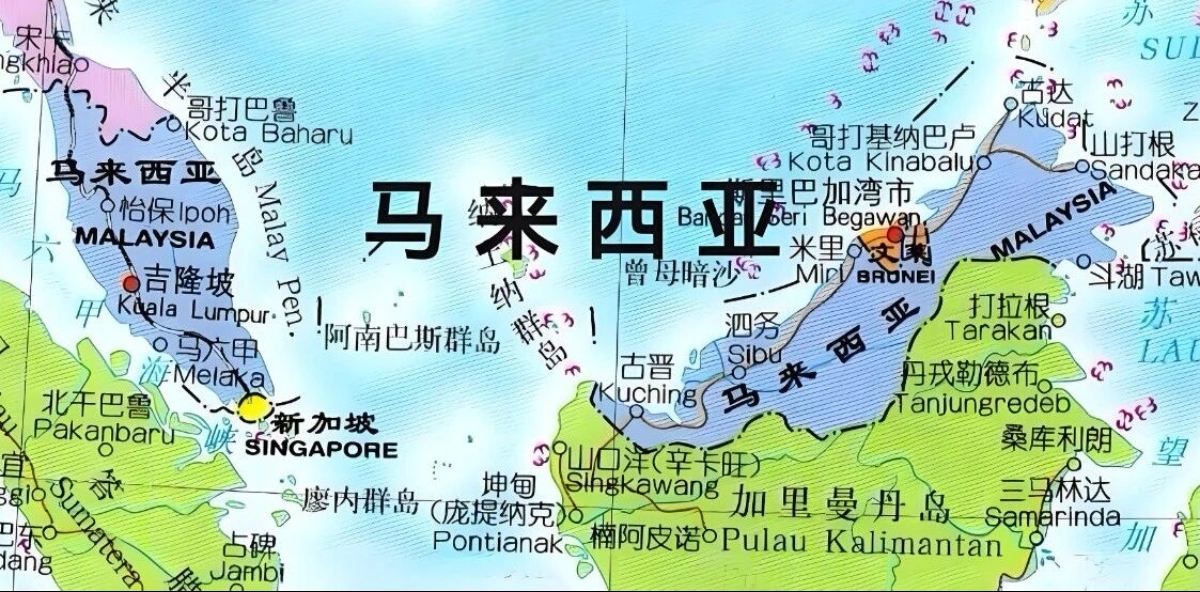

1965年,新加坡脱离马来西亚联邦之际,国内工业基础极为薄弱,转口贸易比重高达18%,且极易受到外部因素的制约;75%的居民生活在脏乱不堪的棚户区,每平方公里人口密度超过3000人,进一步加剧了社会矛盾。

面临如此一种绝境,李光耀领衔的领导层却将危机转化为变革的契机,他们明晰,唯有让自身成为世界上不可或缺的一部分,方能在周遭尽是强国之时,寻得生存之机,马六甲海峡为全球三分之一海运贸易必经的咽喉要道,其原本是殖民时代遗留的通道经济陷阱。

不过新加坡以“全球搭桥者”的理念重新构建地缘价值,将地理坐标转化为战略支点。

他们摒弃那短视的保护主义那一套,而是去建设世界级的深水港,到20世纪70年代时,港口年吞吐量超1亿吨,成为连接东西方的“自动转换插头。

以主动融入全球产业链的思路,使弹丸之地具备了超越自身地域的影响力,1968年颁布的《经济扩展奖励法案》如同精准的手术刀,不慌不忙地切中发展中的关键问题。

新加坡减免了外资企业40%的所得税,并且开展双语教育,英语普及率超过90%,由此便迅速吸引了德州仪器这类科技巨头前来落户。

裕廊工业区由一片荒芜的沼泽地变为亚洲首个综合工业园区,至1975年已创造15万个工作岗位,这个时候组屋计划让90%居民拥有住房,构建起社会稳定基石。

1985年经济出现衰退之际,新加坡没死磕代工模式不调整,而是狠下心拿出50亿新元搞出国家科技局,大力推动制造业朝着生物医药这类高附加值产业转型,打那以后该国一直推行产业升级战略,截至当下它的电子工业承担全球10%的芯片供应,炼油能力占据东南亚市场40%的份额到2023年,金融服务业在GDP中的占比攀升至14%,渐渐成了能与伦敦、纽约并肩的亚洲财富管理中心

支撑经济奇迹的是制度创新的底层逻辑,新加坡凭借全球最为严格的《反贪污法》来构建清廉体系,在透明国际的榜单上常年位居前三位,其公积金制度累计存储了超4000亿新元,构建起全民皆可共享的发展闭环,

更为关键的是“生存型实用主义”这一治理哲学,从1961年推行“让众人皆有房可住”,到2015年构建智能国家,每一项政策均直接针对民众最为急切的生存方面的需求。

面临当下全球供应链重组以及气候变化的挑战,新加坡正凭借“2030绿色计划”再次突破困境,这个用五十年把人均GDP提高100倍的城邦表明:国家的强盛力量向来不是由领土宽窄来判定的,而是在于能不能把危机转变为重塑全球规则的时机,当海水漫过海岸线之际,他们挑选构建通向世界的高桥——这或许就是所有小型经济体面对时代大变革的启发。

数据来源:世界银行数据库2024年、新加坡统计局年度报告、联合国贸易和发展会议统计手册、透明国际2023年清廉指数、新加坡经济发展局工业转型报告

声明:文章内容90%是作者原创的,少量数据、素材借助AI辅助,但是所有内容都是作者严格审核跟复核的。文章里的图片、视频素材都来源自真实素材或AI原创。文章内容旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导,望读者知悉。