这几年,我们老师在办公室里聊天,最多的感慨就是:这日子太卷了...

从1957年开始喊减负,喊到我们这一代老师都开始长白头发了,结果你看:

孩子们的作业更多了、书包更重了、考试更频繁了,所谓的减负反倒像越减越负。

有时我觉得,我们整个教育系统就像一个剧场。

本来大家都坐得好好的,某个人为了能看得更清清楚楚一点,突然站起来了。

后面的人一看被挡住了,也跟着站起来。

最后,全场都站着,谁也不敢坐下,因为只要你坐下,你就成了看不清的人。

这几年的教育内卷,就是这样一步步卷出来的。

明明延时不能补课,但门一关,到底别人学校在干什么?没有一个校长敢保证。

于是每个人都陷进了同一个囚徒困境:

别人卷不卷我不知道,但我不卷一定不安全。

而这个时候,网友的一句话特别扎心,却也特别真实:

内卷是社会问题,不是教育问题。不改变社会资源分配,却妄图用教育手段一刀切,只会越减越负。

你把这句话放在现实里看,就会发现它是对的。

教育承载了太多原本不属于它的期待:

升学的焦虑,就业的焦虑,阶层流动的焦虑,全部压在小初高这条线上。

你不调整社会资源的竞争结构,就想靠学校减负把压力释放掉?不可能的。

这不是教育的问题,是整个社会结构的问题。

所以减负喊得越响,现实反而越焦虑。

但奇怪的是,最近这两年,我真的开始感觉到风向变了。

你去问做教培的朋友,他们可能都会告诉你同一句话:

不是双减打倒了我们,也不是疫情打倒了我们,是家长突然不补了。

而且不是慢慢不补,是断崖式的不补。

朋友以前是公办学校的名师,全国赛课一等奖,被大机构高薪挖走。

疫情来了,他们线上课爆满;

双减来了,他们有白名单,不怕。

他以为风雨几十年都能扛住。

结果今年的开学季崩了,他说最难熬的不是监管,是家长冷静得太彻底。

大家突然都不补了,你根本不知道发生了什么。

他跟我说这句话的时候,我能感受到那种彻底的无力感。

为什么不补了?

他说得特别直白:家长算明白了。

以前家长是被焦虑推着跑,现在他们是被现实逼着停。

补课花了几十万,孩子能不能上好大学另说;

就算上了,也不见得有体面的工作。

大家都看到了:

连清北博士都在抢教师岗位、抢城管岗位,普通家庭怎么可能继续无限投入?

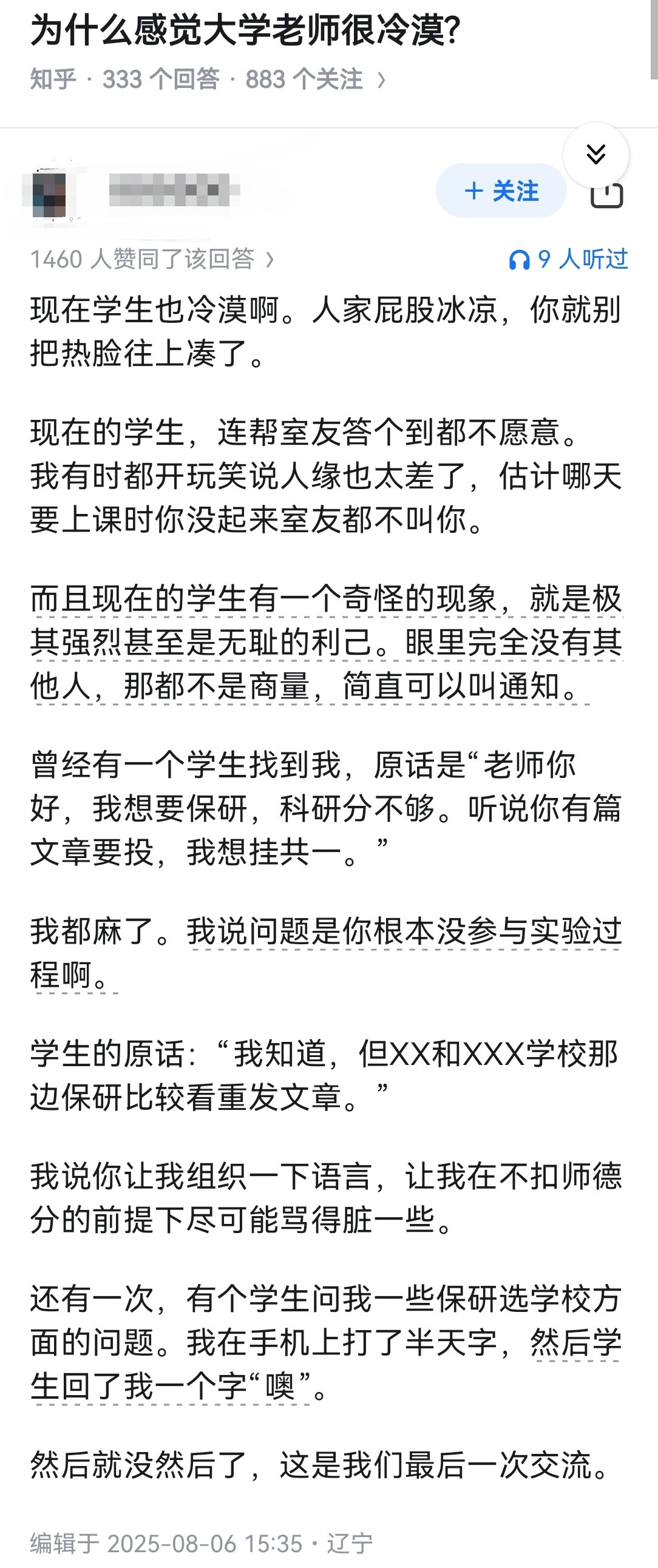

你别说家长,我们老师自己也一样。

十年前听到一对一400/小时,觉得离谱;

后来看到家长抢名额,慢慢也习以为常;

现在你让一个老师花同样的钱给自己孩子补课,他自己都要犹豫三天。

其实还有一个现象特别能说明问题:学区房悄悄凉下来了。

以前学区房是硬通货,对着图纸都能开抢。

现在很多地方是房子还在那儿,人没那么着急了。

不再是抢名额,而是抢学生。

生源减少后,入学压力没那么紧,教育内卷自然就不可能再那么狂热。

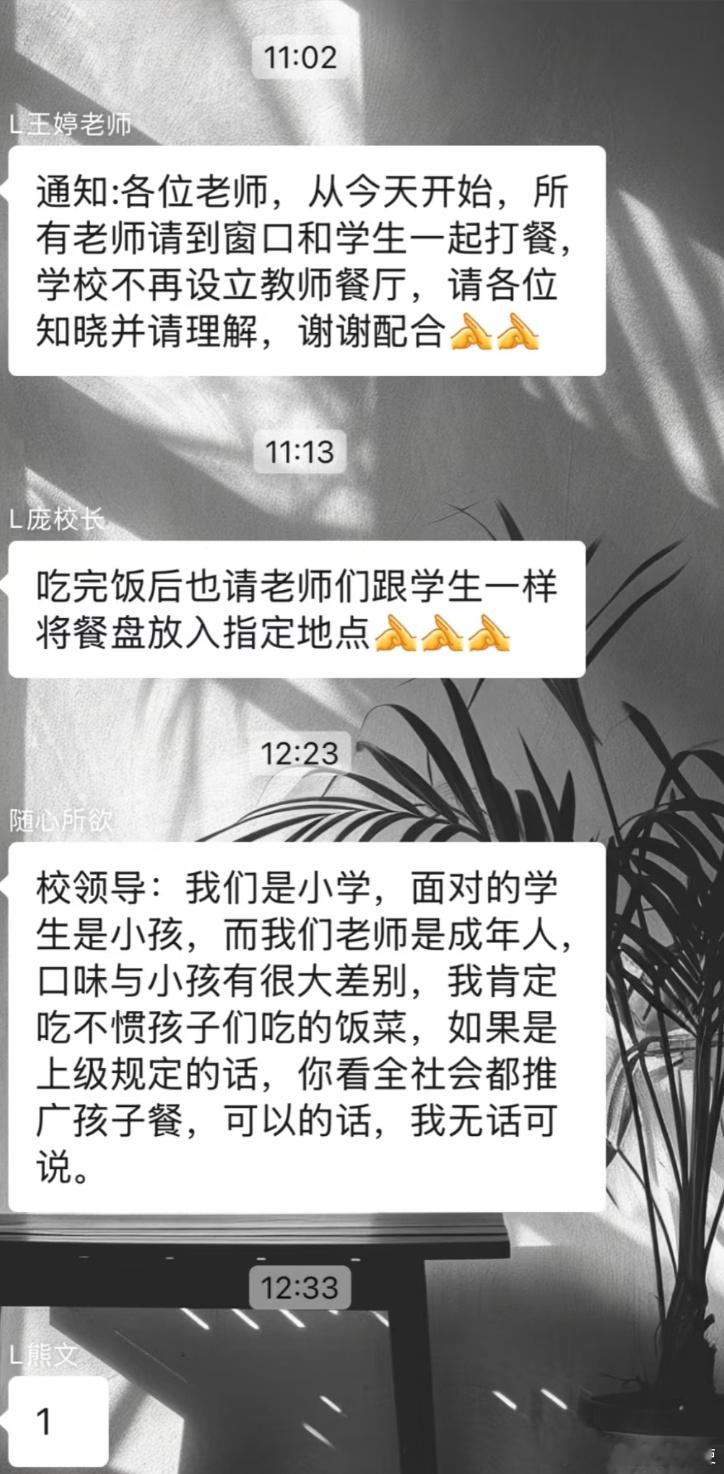

在学校里,你也能感觉到一些细微的变化。

周末里,去补课越来越少;

家长会里,家长问孩子心理状态的多了,问分数的反而没以前那么多了;

朋友圈里晒证书的家长减少了,晒日常生活的反倒多了。

教培广告从提分奇迹变成了陪伴成长,这些都足以管中窥豹。

说到底,内卷不是因为孩子想卷,也不是学校想卷,

而是整个社会的资源分配太集中,导致大家必须竞争。

而当家长开始拒绝参与这种竞争,整个系统的卷自然就会松动。

不是政策喊停,而是动力枯竭了。

不是教育觉醒,而是家长醒悟了。

教育这台机器疯狂运转了这么多年,我真心希望它终于要开始慢一点。

孩子在该玩的年纪可以大口呼吸,

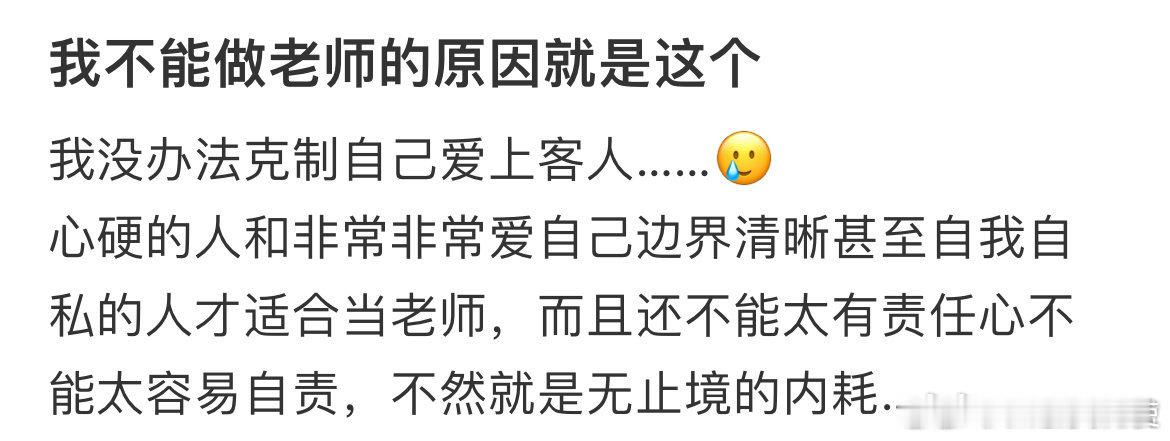

老师不用靠加班证明自己有价值,

家长也不用把所有积蓄押在孩子的分数上。

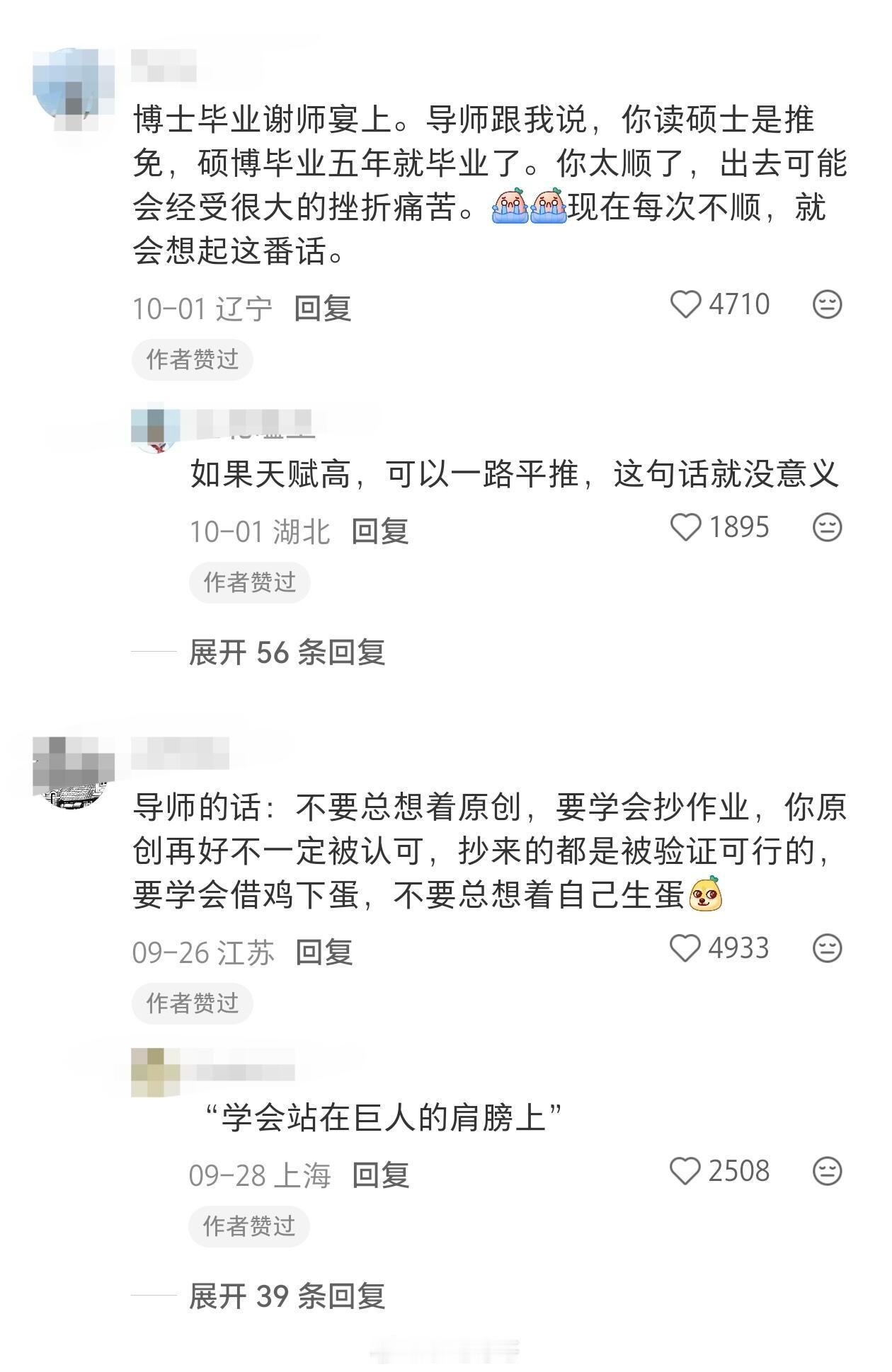

教育的意义从来不是分数换未来,而是培养一个完整的人。

愿那一天真的会来,哪怕只是一点点靠近,也足够让人期待。

评论列表