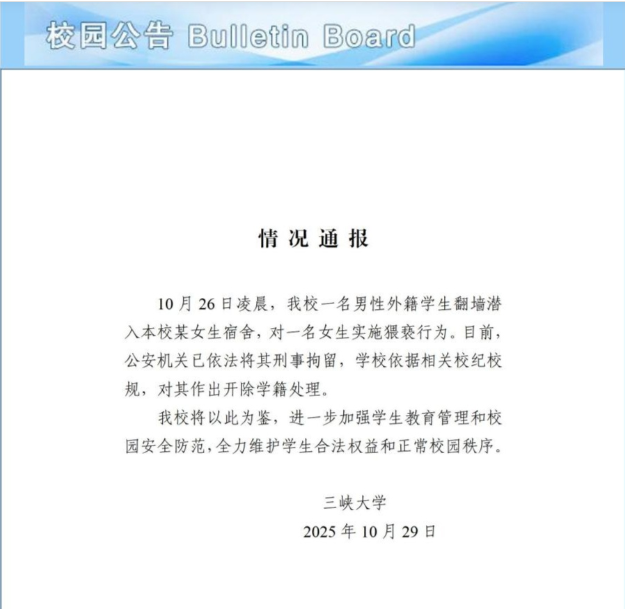

我刷到通报的时间是几个小时前。 简单几句:凌晨翻墙、闯进女寝,警方刑拘,学校开除。信息摆在那里,评论一浪接一浪。 我的第一反应不是“他什么身份”,而是四个字:边界被越。

“外籍”确实是热词,但它很容易把讨论带偏。行为在前,标签在后——侵犯就是侵犯,一把尺子量任何人都一样。否则话题吵得再热,墙还是那堵墙,门还是那扇门。把注意力从“他是谁”挪到“怎么会被翻过去”:哪块盲区灯坏了、哪道门禁常失效、谁在几点巡。这样讨论才有用。

很多人问:“这事和我有什么关系?我又不是在校学生。”其实关系挺大。边界不只在校园。出租屋的门、夜里的电梯、下班后的楼道、网约车的后座,都是边界。墙被翻一次,我们更该想清楚日常怎么把门立住。

这次通报有一点是值得肯定的:结论给到了:刑拘加开除。我还想要的,是一点确定的时间,不是口号。除了结果,请写上“下一次更新时间”。什么时候继续通报、哪几处盲区灯何时修、门禁何时更换、人脸识别哪天上线、谁来验收——把这些时间点写明白,信任就不会在空档里漏光。这不只适用于学校,物业、商场、地铁、网约车平台都一样。结果重要,更重要的是过程能被看见。回到我们自己。不是学生,也有三件小事,今天就能做。

第一件,把“求助”放到顺手的位置。很多智能手机提供紧急求助快捷键,建议你先在手机里打开并熟悉这一功能;把家里最常联系的人设成紧急联系人;到家报个平安口令,这样不仅简单,还很有效。第二件,让门更像门。合租或短租,换个独立门锁,准备个门阻器;晚归进电梯,站右后侧、背靠角落,手里拿着会“发声”的东西(钥匙串、小手电都行);遇到尾随或不适靠近,先进入有人与摄像头的区域并寻求帮助,到达安全点后,再记录时间与地点,证据会帮你说话。第三件,别把坏设施当吐槽素材。楼道灯灭了、门禁坏了、摄像头黑屏了,拍照报修,留个回执。和物业或平台吵两句不难,难的是留下“被跟进”的痕迹。每一条被修复的小问题,都是把门往回撑一寸。

我也想劝一句我们自己:别让情绪全压在”身份”上。它确实解气,但修不好漏洞。人群对立会快速升温,可最后往往是一地鸡毛;相反,去问“门禁到底怎么做”“夜里谁在巡”“监控能留多久”“出了事谁来对接、多久更新一次”,这些问题很枯燥,却能把事往前推半步。

如果你正管理一栋楼、一个学院、一个小区,我也有个朴素的期待:把流程贴出来。报警—就医—安置—通报—法律援助—心理支持,做成一张图,贴在门后;每次通报附上“下次更新时间”和联系人;设施更换与验收,给个大致表。大家不是非要追着骂,更多时候只是怕“等不到”。

这起事让我再次确认:真正被翻越的,不只是墙,还有——我们对边界的共识。别把此次事件当过去式的新闻,把它当一面镜子更好:照见门在哪儿,也照见我们能做的一小步。如果你愿意,现在就做两件事:给家人定个“到家口令”,把紧急联系人放到手机第一屏;遇到坏的门禁和黑掉的走廊灯,拍照报修,剩下的交给制度去追。我们把可控的那一部分,先抓住。

墙可以再加高,摄像头可以再多,但最容易被翻越的,是我们对“边界”的迟钝。下次遇到“外籍”的标签,先停三秒想想:如果去掉国籍,这件事还让你生气吗?如果答案是“会”,那就把力气对准漏洞,别把别把火气撒在口头上。

把这篇转给需要的人,别等下一次热搜才想起——真正的安全,是提前半步的麻烦。

——人间晚灯