1979年的春天,南疆烽火骤起,对越自卫还击作战拉开序幕。在这段短暂而激烈的军事行动背后,一道由东线总指挥许世友上将发出的特殊命令,其影响却远远超出了28天的战火,如同一个漫长的幽灵,在此后整整十年间持续缠绕着中越边境,成为越南难以承受的战略负担。这道命令究竟是什么?它又如何产生了如此持久而深刻的效应?

一、战局骤变:速战速决背后的深远考量

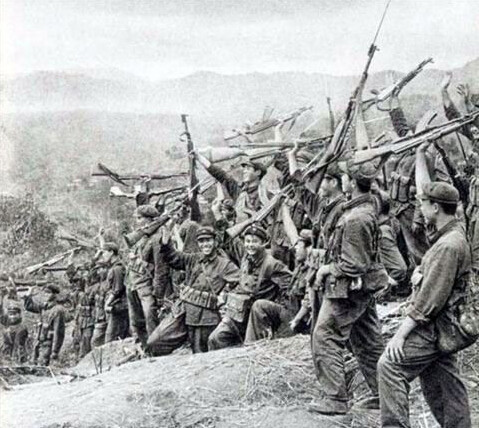

1979年2月17日,中国人民解放军从广西、云南两个方向,对不断挑衅、入侵我国领土的越南发起雷霆反击。许世友将军指挥的东线(广西方向)部队攻势凌厉,直指谅山等战略重镇。

然而,中央的战略意图非常明确:这并非一场旨在占领越南的战争,而是一次“惩罚性”的有限军事行动。目的是打击越南的嚣张气焰,摧毁其北方军事设施,消耗其有生力量,并支援柬埔寨的抗越斗争。因此,我军在达到战略目的后,于3月5日宣布开始撤军。

但撤军,并不意味着战争的彻底结束。如何在我军主力回撤后,继续对越南保持强大的军事压力,阻止其迅速反扑并再次威胁我边境安全,成为许世友等前线指挥员必须思考的问题。正是在这样的背景下,一道影响深远的命令被下达。

二、许世友的“遗产”:大规模布雷命令

许世友将军,这位以勇猛善战、作风强悍著称的开国上将,结合了红军时期游击战的经验和现代战争的特点,下达了一道极其关键的指令:在撤军过程中,沿中越边境越南一侧的交通要道、隘口、山坡、丛林等战略要地,大规模、高密度、多层次地布设各种地雷,构建一个巨大的雷场屏障。

这道命令被迅速且高效地执行。我军工兵和部队在回撤途中,系统地埋设了海量的反坦克地雷和防步兵地雷。这些地雷种类繁多,包括:

压发雷: 踩上即爆。

绊发雷: 细线牵动即爆。

跳雷: 触发后弹射至半空爆炸,杀伤范围广。

诡计雷: 设置在意想不到的地方,或伪装成日常物品,极难排除。

这些雷场并非无序散布,而是经过精心设计,旨在:

阻断交通: 切断越军主力部队机动和后勤补给的生命线,使其难以快速向边境集结。

分割战场: 将越北地区的防御体系分割开来,使其难以相互支援。

心理威慑: 制造持续的恐惧心理,极大降低越军及边民的活动能力。

三、“痛苦十年”:雷场带来的漫长噩梦

我军回撤后,越南虽然迅速重新占领了边境一线阵地,但他们面对的不是空荡荡的土地,而是一个无比恐怖的“死亡地带”。许世友的这道命令,其威力开始真正显现,让越南陷入了长达十年的痛苦深渊:

巨大的军事障碍: 越军不仅无法有效组织大规模进攻,连日常的巡逻、哨所补给都变得异常困难和危险。任何军事行动都必须先付出扫雷的代价,极大地迟滞了其行动效率。

惊人的经济与人力消耗: 排雷是一项耗时耗力、代价极高且极度危险的工作。整个80年代,越南被迫将大量本已匮乏的人力、物力和财力投入到此项工作中。无数年轻的士兵和工兵在排雷过程中非死即伤,造成了持续不断的人员伤亡,成为越南社会无法愈合的伤口。

民生与经济凋敝: 中越边境地区曾是越南北方重要的农业和贸易区。大面积雷场的存在,使得大量农田、牧场、山林无法使用,道路无法畅通,严重阻碍了当地的经济恢复和发展,边民生活困苦,谈“雷”色变。

长期的心理阴影: 地雷的恐怖在于其持久性和不确定性。一颗埋藏多年的地雷,可能因为一场雨水冲刷而重现杀机。这种无处不在的死亡威胁,给整个边境地区的社会心理蒙上了厚重的阴影,恐惧感持续了整整一代人的时间。

据战后不完全估计,中越边境地区遗留了数百万颗各式地雷和爆炸物。整个八十年代,越南始终未能彻底清除这些雷障,其军事和经济命脉一直被这张“死亡之网”紧紧束缚。这正是“痛苦十年”的真正含义——它并非指一场持续十年的战斗,而是指一道命令所带来的战略后果,持续折磨了越南十年之久。

结语

许世友将军的布雷命令,从其军事战略角度来看,是一次极其成功的战后布局。它以最小的持续成本(我军无需驻军),实现了最大化的长期战略威慑,成功地将战争压力转移给了越南,牢牢掌握了边境地区的主动权,保障了南疆的和平与稳定。

这道命令,充分体现了老一辈军事家深谋远虑、不拘一格的战争智慧。它超越了一场战役的胜负,成为一种影响深远的战略工具,其带来的教训和启示,至今仍在现代军事史上值得深思。而对于越南而言,1979年许世友的这道命令,无疑是一场持续了十年的漫长噩梦。