在阅读此文前,麻烦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论与分享,又给您带来不一样的参与感,深度长文,希望您能够认真看完,感谢您的支持!

根据科学家的研究我们能够知道,太阳系内一共有八大行星,它们分别是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星,在海王星的外面还有一个冥王星,曾经冥王星也属于一颗行星,但是在2006年的时候,科学家发现冥王星的体积和质量都太小了,于是将它踢出了行星的行列,冥王星的发现并不是偶然的,而是源于天文学家对海王星外天体的长期推测,在19世纪末,天文学家发现海王星的轨道存在危险的偏差,推测其外侧可能还存在另一个行星,对其产生引力影响,之后很多科学家就开始搜索这颗行星,在1929年的时候,洛韦尔天文台聘请24岁的克莱德·汤博加入搜寻工作。

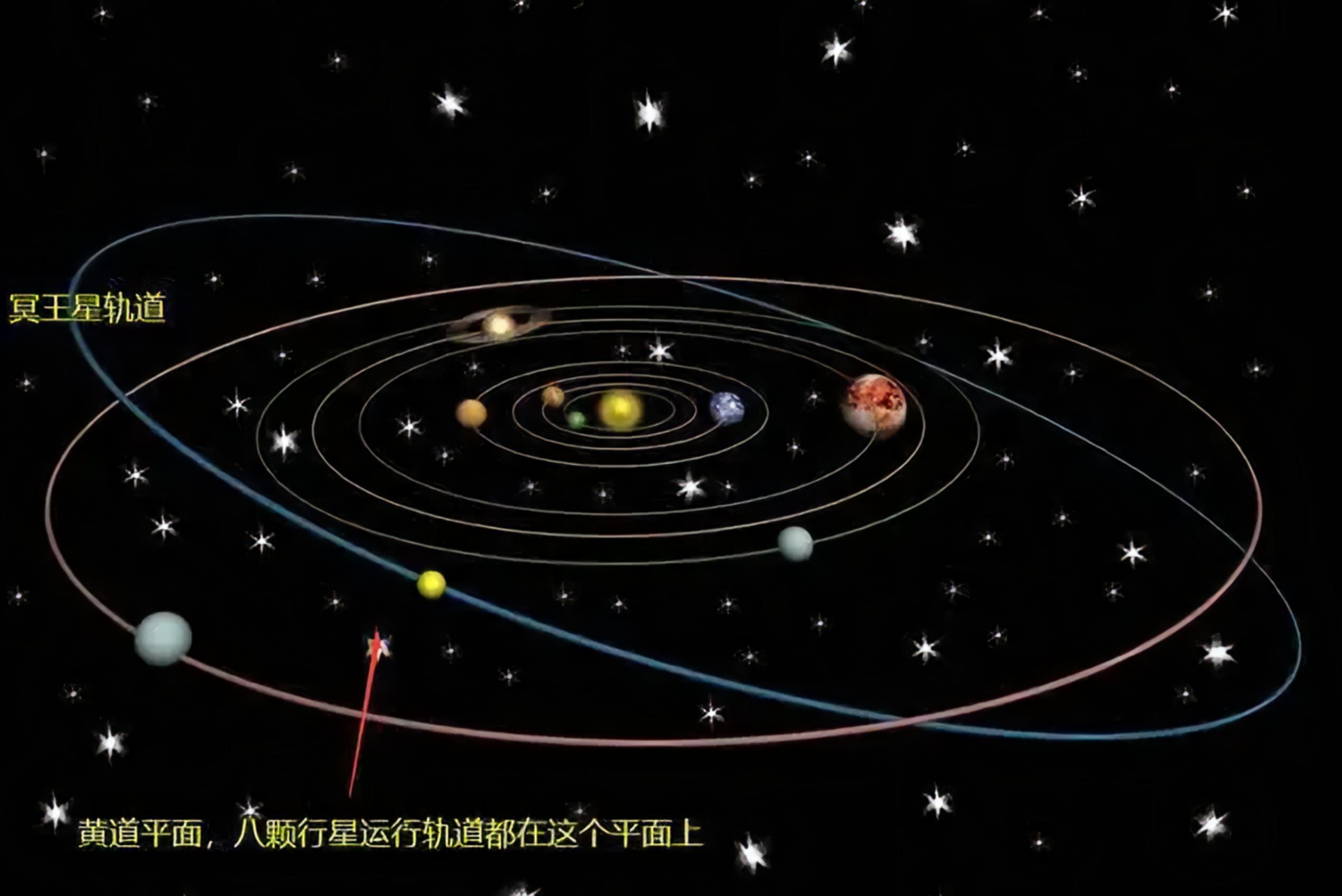

汤博采用“闪视比较仪”技术——将间隔数周拍摄的同一区域星空照片快速交替显示,若存在移动的天体,会在画面中呈现“跳动”效果。经过数月对大量照片的细致比对,他于1930年1月23日和29日拍摄的双子座区域照片中,发现了一个亮度微弱、缓慢移动的光点,后续观测证实其轨道符合“X行星”的推测,这颗天体最终被命名为“冥王星”。冥王星的轨道是太阳系八大行星以及矮行星当中最特殊的,它的轨道呈明显椭圆状,近日点距离太阳大约是44亿公里,比海王星轨道还近,曾在1979-1999年期间运行到海王星内侧,远日点达到了74亿公里,和太阳的差距非常大,轨道平面和太阳系八大行星所在的黄道面夹角大约是17度,而其它行星的轨道都小于7度,仿佛是太阳系轨道平面外的另类。

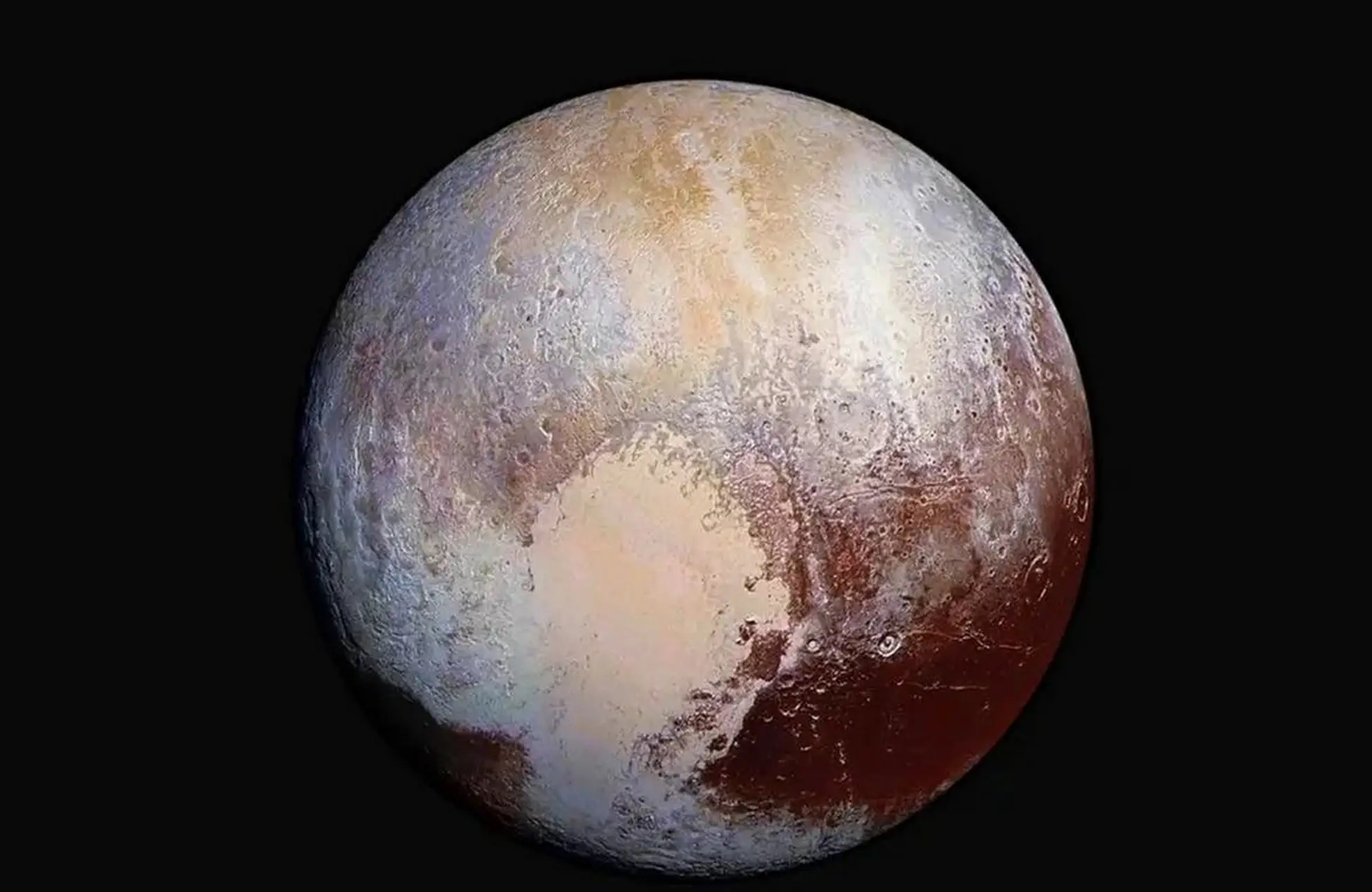

从冥王星被人类发现以后,就一直都被视为太阳系的第九大行星,但是随着天文学观测技术的进步,科学家在冥王星的附近发现了很多类似的天体,比如说“阋神星”等等,所以在2006年8月,国际天文学联合会(IAU)通过新的行星定义:行星需满足“围绕太阳公转、自身引力足以使天体呈球形、清除轨道附近其他天体”三个条件。冥王星因无法“清除轨道附近其他天体”(其轨道与柯伊伯带众多天体重叠),被重新归类为“矮行星”,太阳系行星数量也从9颗缩减为8颗。一直以来,很多科学爱好者对冥王星非常好奇,为了解开它神秘的面纱,在2015年的时候,美国新视野号探测器飞掠冥王星,拍摄到了其表面诸多奇特地貌。

其中最著名的是斯普特尼克平原,一片直径大约1000公里的冰冻平原,由固态氮构成,表面平滑如镜,推测下方可能存在液态水海洋,此外冥王星表面还有高达3500米的冰山、延伸数百公里的峡谷,证明这颗矮行星并非“死寂”,仍存在地质活动。大家不要小看冥王星体积很小,但它有5颗已知的卫星,其中最大的卫星就是卡戎,卡戎直径约1212公里,是冥王星直径的一半,质量约为冥王星的1/8,两者的质量比远小于其他行星与卫星(如地球与月球质量比为81:1)。由于质量相近,它们并非“行星绕卫星转”,而是围绕两者共同的质心旋转(质心位于冥王星表面之外),这种关系更接近“双星”而非传统的“行星-卫星”。

由于冥王星距离太阳非常遥远,所以它的表面温度是非常低的,平均温度低至零下230摄氏度,这种极寒源于其轨道位置,它接收到的太阳辐射强度仅仅为地球的1600分之一,相当于地球上满月的光照强度,太阳在冥王星上面仅仅呈现一颗明亮的恒星,无法提供热量,此外冥王星的大气也被冻结成了冰壳,冥王星的大气主要由氮气(约90%)、甲烷(约10%)和少量一氧化碳构成,但在-230℃的低温下,这些气体大部分会冻结成固态,覆盖在冥王星表面,形成厚度达数公里的“氮冰壳”,仅在近日点(距离太阳最近时),部分氮冰会升华成稀薄大气。冥王星表面的甲烷冰和一氧化碳冰,在极寒的环境下硬度远远超过地球表面的岩石。

即使密度较低的氮冰,也会变得坚硬易碎,任何天体撞击都会形成尖锐的冰质地貌,而非液态环境下的平缓痕迹,而且冥王星得表面存在多个疑似冰火山的地貌(如“莱特山”),高度可达3500米,远超地球最高峰珠穆朗玛峰。这些冰火山并非喷发岩浆,而是喷发低温的冰质物质(如氮冰、水冰),喷发时会形成高速的冰粒流,速度可达数百米每秒,任何靠近的探测器或生命都会被瞬间撞击粉碎;冥王星自转一周需要6.4个地球日,意味着一天相当于地球上的一周,冥王星绕太阳公转一周需要248年,相当于一个季节就需要62年。从综合数据来看,冥王星的环境是太阳系中非常恶劣的典型代表,在这样极端的环境下,生命是很难存在的。

通过科学家这么多年来的研究发现,在冥王星的外面,还存在一个神秘的引力源,这个引力源到底是什么?不少科学家推测,这个神秘的引力源可能在柯伊伯带当中,在1846年的时候,科学家戈特弗里德.加勒发现了海王星,从那之后,科学家就一直都在寻找第九大行星,到现在为止,科学家并没有找到第九大行星,但是有很多科学家认为,第九大行星是真实存在的,而且它可能就隐藏在柯伊伯带中,为什么会这样说?这是因为科学家在研究柯伊伯带的时候,发现柯伊伯带中有6个天体运动轨迹异常,这六个天体都在不停的转动,但是它们的倾角却是不同的,科学家认为,在自然条件下,这种情况出现的概率只有14000分之一,所以很多科学家都认为这不是巧合。

对此有一些科学家猜测,在太阳系的边缘,应该还隐藏着一颗神秘的天体,所以才会影响柯伊伯带当中这6颗天体发生异常,不少学者猜测,这颗神秘的星球可能就是传说当中的第九大行星,它被称为是尼比鲁星,这颗星球的传说能够追溯到苏美尔文明,在上个世纪70年代的时候,考古学家撒迦利亚.西琴在发掘苏美尔遗迹时,发现了一张雕刻在石板上的星图,描绘了12个天体,其中包括当时未被人类发现的行星——天王星和海王星,以及一个未知的天体尼比鲁,西琴据此提出假说,尼比鲁是太阳系中未被发现的第12颗行星,其公转周期大约是3600年,轨道呈现极端椭圆形,远日点超过了冥王星,近日点接近地球。

这个理论将尼比鲁和苏美尔神话中的阿努纳奇外星文明联系了起来,称他们来自尼比鲁星,曾干预人类的进化,不过最近几年来,科学家对柯伊伯带的这个神秘引力源进行了多次研究和探索,科学家发现,部分柯伊伯带天体的轨道存在特殊倾斜,暗示存在一颗质量约为地球10倍、距离太阳数百亿公里的巨型行星。这一假说与尼比鲁星的描述存在相似之处,但科学观测尚未确认其存在。此外,2016年加州理工学院团队通过分析异常轨道天体,提出第九行星可能位于太阳系的极端边缘,公转周期长达1.5万年,与尼比鲁的3600年周期不符。如果说这行星的质量是地球的10倍,那么他的体积也应该很大。只不过这颗星球处于小行星地带,所以人类想要找到这颗星球是非常困难的。

尽管尼比鲁星还没有被证实,但是科学家认为,在极端的环境下行星也是能够形成的,比如说在银河系中心高密度恒星区域,曾经被认为不适宜行星存在,但是根据最近几年科学家的观测发现,某些恒星在黑洞引力拉扯下依然能够形成行星盘,这一发现为尼比鲁星的存在提供了理论上的可能性,如果其轨道穿越极端环境,或许能够以特殊的方式维持稳定,不过目前科学家还没有观测证据支持这一假设,尼比鲁星的故事,是神话、科学与谣言交织的产物。苏美尔文明将其视为神迹的象征,现代科学则将其与第九行星的探索相连。尽管尚未发现确凿证据,但科学家对柯伊伯带与太阳系边缘的研究仍在继续,未来或许能揭开其真实面貌。与此同时,公众需理性看待传言,区分科学假说与伪科学炒作。

尼比鲁星的神秘,恰是人类对宇宙未知领域永恒的探索欲的体现。虽然现在人类的科技发展强大,已经能够走出地球探索宇宙,但是在宇宙中依然存在很多我们无法解释的奥秘,而且在太阳系中,也存在很多人类现在还没有办法解释的东西,想要解开这一切,还需要人类不断的努力才行,不少科学家认为,如果人类文明能够达到二级文明,那么人类就能够解开太阳系中所有的奥秘,目前人类的文明等级还不到一级,只能够算0.7级文明,一级文明被称为是行星文明,如果人类的文明能够达到一级文明,那么人类就能够利用地球上所有的资源,二级文明被称为是恒星文明,如果人类能够达到二级文明,那么人类就能够利用太阳系中所有的资源。

而且还能够制造出戴森球来,戴森球并非传统意义上“实心球体”,而是基于“能量利用效率”提出的理论概念:它通过环绕恒星的大面积能量收集装置,将恒星辐射的光能、热能转化为可利用的能源,供高等文明使用。戴森球本质是“高等文明利用恒星能量的终极方案”,它并非现实中已存在的结构,而是人类基于“能源需求与技术发展”对未来的理论构想。尽管以当前人类的技术水平,建造戴森球还遥不可及,但它为人类探索“文明上限”和“地外文明”提供了重要的理论框架。小编认为,人类是地球上最有智慧的生命,人类的科技在不断的进步和发展,虽然现在人类还无法解开宇宙中所有的奥秘,但是人类一直都在不断的努力,只要人类坚持不懈的努力下去,人类一定能够变得越来越强大,对此,大家有什么想说的吗?

评论列表