“晚高峰订单像潮水一样涌进来,不喝点提神的根本扛不住。”深圳36岁的外卖员胡先生怎么也想不到,自己赖以“续命”的功能性饮料,差点成了索命的毒药。

那天傍晚,城市华灯初上,手机里的订单提示音此起彼伏。为了赶在时效内送完餐,胡先生拧开了第一瓶功能性饮料,几口下肚觉得精神一振。紧接着,第二瓶、第三瓶……短短几小时内,六七瓶饮料全进了肚子。

第二天上午,家人发现胡先生直挺挺躺在地上,叫醒后他只说有点发烧,想着歇会儿就好。可谁能想到,这竟是危险的信号。

中午11点,客厅突然传来异响。家人冲过去一看,胡先生浑身发抖,双手和脑袋不受控制地抽搐,喊他名字一点反应都没有。更吓人的是,抽搐一波接一波,最后一次足足持续了半小时,人彻底没了意识。

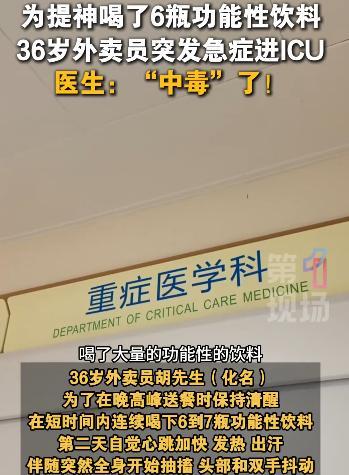

120呼啸而至,胡先生被紧急送往深圳市第三人民医院。急诊室里,他双眼紧闭、四肢僵直,医生一看就皱了眉:“这症状跟癫痫大发作一模一样,大脑持续放电,再不控制要出人命!”

没等家属缓过神,神经内科医生已经启动紧急会诊,直接下了ICU收治通知。插管、上呼吸机、打最强效的镇静剂……一系列抢救措施轮番上阵,就为了抢那一点点生机。

ICU里的胡先生命悬一线,可病因却迟迟没找到。医生先给他做了脑电图,结果显示没有典型的癫痫波,排除了原发性癫痫的可能。

接着又抽了脑脊液做腰椎穿刺,各项指标都正常,颅内感染的嫌疑也被排除了。“所有常见的危急病因都查了个遍,愣是没找到问题。”主管医生吴庆临回忆时仍觉得揪心。

就在陷入僵局时,家属的一句话打破了迷雾:“他昨天送外卖,喝了六七瓶功能性饮料!”医生立刻抓住这个关键信息,连夜安排毒物检测。

检测结果出来的那一刻,所有人都倒吸一口凉气。距离胡先生喝饮料已经过去40小时,他的血液里还能检出咖啡因,尿液中的浓度更是比血液还高——即便已经用了水化、利尿等促排手段,这些“毒素”依旧赖在体内不肯走。

吴庆临医生当场推算:按残留浓度倒推,发病初期胡先生血液里的咖啡因浓度至少超过100mg/L,这已经远远越过80mg/L的中毒警戒线。

“他那几瓶饮料喝下去,相当于摄入了300-350毫克咖啡因。”医生解释道,咖啡因在人体内的半衰期是3-5小时,正常情况下10多个半衰期后早该代谢干净了。能残留在体内这么久,只能说明摄入量已经严重超标,把身体的代谢系统都搞“罢工”了。

真相终于大白:不是癫痫,是咖啡因中毒引发的中毒性脑病。过量的咖啡因像疯了一样刺激大脑神经,才导致了那场差点致命的抽搐。

胡先生算是捡回了一条命。调整治疗方案后,ICU团队停止了抗癫痫和抗感染治疗,全力促进咖啡因代谢。几天后,他终于脱离呼吸机,意识也慢慢清醒,从ICU转到普通病房,没多久就康复出院了。

可并不是所有人都这么幸运。深圳市第三人民医院重症医学科主任医师黄佳透露,医院每年都会接诊类似的患者,有的是熬夜加班的白领,有的是打游戏的年轻人,都是把功能性饮料当“水”喝,最后把自己喝进了ICU。

为啥这玩意儿能让人“上头”又致命?答案就在成分表里。市面上的功能性饮料,所谓的“提神魔法”其实全靠咖啡因撑着。那些牛磺酸、维生素不过是陪衬,真正起作用的,是这种能刺激中枢神经的物质。

更坑人的是藏在里面的糖。有数据显示,一罐普通功能性饮料的糖含量,往往超过世界卫生组织建议的每日25克上限。咖啡因刺激神经,高糖加重代谢负担,俩“杀手”联手,身体根本扛不住。

可就是这样的饮料,却成了千万人的“刚需”。《2025功能性饮料市场简析报告》显示,去年这个市场规模已经冲到1665亿元,其中65%的销售额都来自Z世代。熬夜加班、打游戏、赶作业,只要觉得累,就有人靠它“续命”。

欧洲食品安全局早就划定过红线:成年人每日咖啡因摄入量不能超过400毫克,单次不能超200毫克。可看看那些饮料的建议饮用量——多数都写着“每日不宜超过两瓶”,可谁会真的盯着成分表算剂量?

更可怕的是“疲马加鞭”的恶性循环。中国睡眠研究会的白皮书显示,现在一半以上的00后、近半数90后都要熬夜到12点以后,26%的人每天睡眠不足6小时。身体已经累到极限,再灌功能性饮料强行提神,简直是拿命换时间。

医生早就反复提醒:疲劳是身体发出的求救信号,不是靠饮料就能压下去的。那些标榜“快速提神”的饮料,本质上是在透支你的神经和心脏。喝多了不仅会心慌、焦虑,还可能损伤血管内皮,甚至引发心律失常。

胡先生出院那天,特意把手机里的“功能性饮料囤货清单”删得干干净净。他说:“以后再累也不敢喝了,挣再多钱,也得有命花啊。”

这句话,该给所有把功能性饮料当“续命水”的人提个醒:提神的代价,可能是你的整条命。别等进了ICU才明白,最好的“能量补给”,从来都是好好睡觉、好好休息。