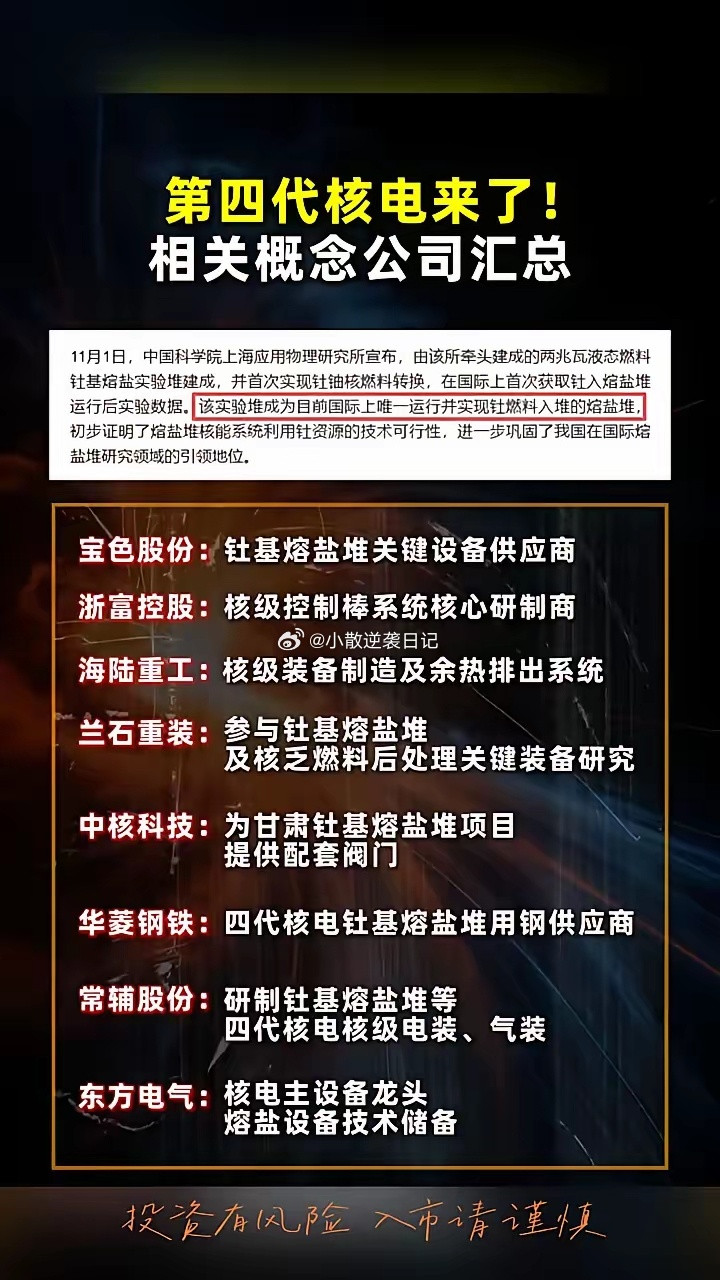

当全球核电大国仍在铀燃料赛道上激烈角逐时,中国已在甘肃武威悄然点亮一盏"钍灯"——全球唯一运行的液态燃料钍基熔盐实验堆成功实现钍铀核燃料转换。这项突破不仅让我国钍矿储量跃升为战略资源,更可能彻底改写世界核电格局。这座无需沿海选址、不惧堆芯熔毁的革命性反应堆,究竟如何让中国在核能赛道实现"换道超车"?

甘肃武威的2兆瓦实验堆用氟化盐替代了传统核电站的水冷却系统,这种熔融态盐类在常压下就能实现热量传递,其革命性设计至少带来四大突破。首先是固有安全性,当温度超过预定阈值时,熔盐会自动凝固形成物理屏障阻断核反应,从根本上杜绝类似福岛核事故的堆芯熔毁风险。

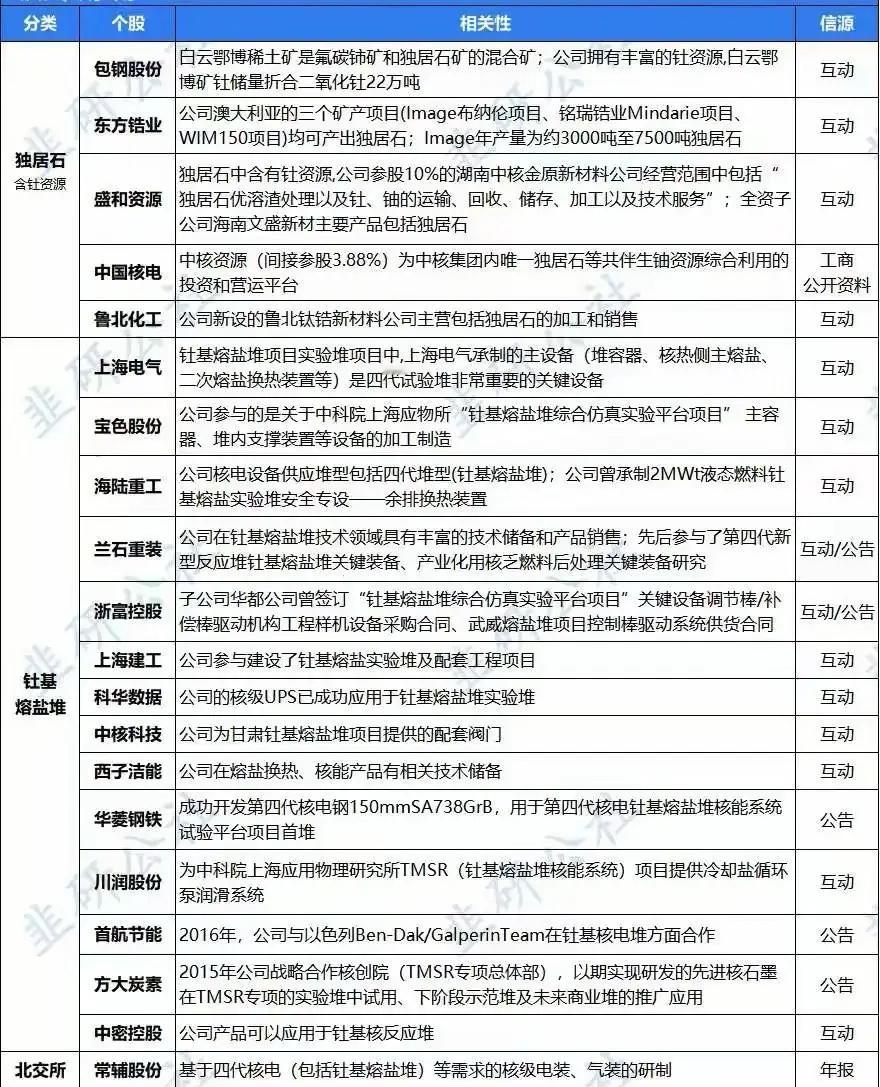

资源替代性更为关键。我国铀资源对外依存度高达70%,而钍矿储量却位居全球第二,仅白云鄂博矿区已探明储量就达40万吨。更难得的是,这些钍资源多与稀土矿伴生,开发成本较铀矿降低60%以上。地理适应性方面,传统核电站必须依水而建的限制被彻底打破,西部干旱地区也能成为核电基地。

在核废料处理这个世纪难题上,钍基熔盐堆将长寿命放射性废物减少90%以上。上海应物所研发的在线燃料处理技术,还能实时分离有用核素,使核燃料利用率提升至铀堆的200倍。

全球核电发展正面临铀资源分布不均的天然瓶颈。我国已探明铀储量仅占全球3%,而钍储量却占全球12%,足够支撑数万年能源需求。武威实验堆成功验证的钍铀转换技术,相当于为能源安全上了"双保险"——当1吨钍在堆内转化为0.9吨铀-233时,其能量产出相当于200吨铀或350万吨煤。

技术代际优势更为明显。美国橡树岭国家实验室的熔盐堆实验早在1976年就因技术瓶颈中止,俄罗斯计划到2030年才建设示范堆。而我国已实现从特殊合金材料、主泵设备到燃料处理技术的90%国产化,其中耐650℃高温腐蚀的镍基合金技术更是独步全球。

武威实验堆获取的钍燃料运行数据堪称"核能界的罗塞塔石碑"。这些全球独家的实验数据,正在验证三个关键参数:钍铀转化效率、材料腐蚀速率、熔盐热工水力特性。2023年试运行期间,主回路设备累计无故障运行已超5000小时,为商业化扫清了主要技术障碍。

根据中科院专项规划,到2035年我国将形成GW级钍基熔盐堆设计能力。这种模块化反应堆单堆建设周期可压缩至36个月,投资成本比第三代压水堆降低40%。在内陆建设时,其空冷技术能使电厂耗水量降至传统核电的1%。

甘肃实验堆构建的"材料-装备-燃料"全链条技术体系,正在形成事实上的行业标准。上海应物所研发的FLiBe熔盐纯度达到99.99%,腐蚀速率控制在每年5微米以下,这些数据都将成为国际同行的重要参考。

在"一带一路"能源合作中,钍基熔盐堆展现出独特优势。印度、土耳其等钍资源富集国已表达合作意向,我国可输出从采矿到废料处理的整套解决方案。这种新型合作模式,或将重塑全球核能技术贸易格局。

从戈壁滩上的实验装置到未来能源革命的引擎,中国钍基熔盐堆的突破证明:真正的技术领先,不在于跟随别人的赛道,而在于开辟新的道路。当这项技术迈入商业化阶段时,我们迎来的不仅是能源结构的升级,更是一个国家在战略科技领域从跟跑到领跑的历史性跨越。

AI创作提示: