大家好,我是「历史解码者」!千年历史烟云总在时光中留下斑驳印记,你是否常被史书里的宏大叙事吸引,却忽略了尘埃里藏着的真实心跳?在这里,我会用显微镜般的考据剖开历史褶皱,从名臣奏疏里的一声叹息,到市井巷陌的半块残砖,带你看见史笔未载的「古今密码」。关注「历史解码者」,让我们在泛黄典籍与现实灯火间架起桥梁 —— 真相,往往藏在被遗忘的细节里。

铁骑换儒冠:鲜卑族建的北魏,为啥汉化越彻底,亡得越快?大兴安岭的寒风里,鲜卑拓跋氏的骑兵曾挥着弯刀,踏平五胡十六国的纷乱;洛阳城的文庙中,孝文帝拓跋宏穿着汉服,逼着族人改汉姓、说汉语。

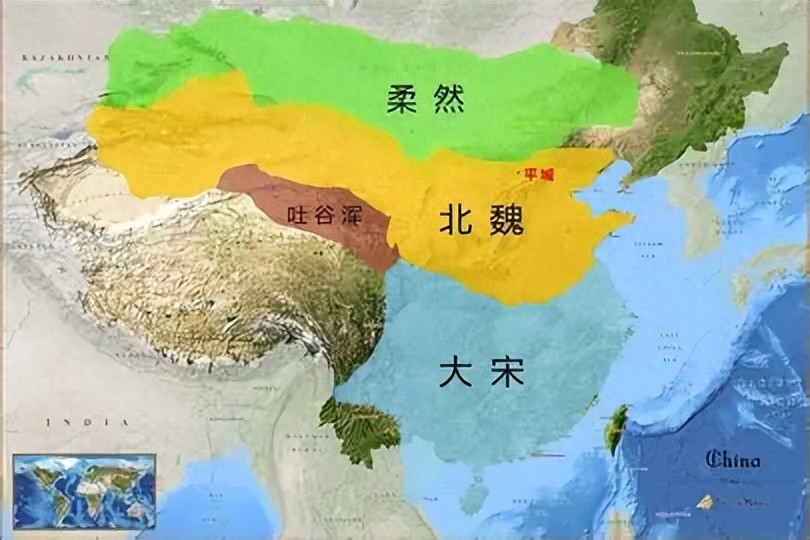

这个崛起于草原的游牧帝国,用铁骑统一北方,又用汉化撑起统治,可偏偏在全盘汉化的极盛时期,埋下了灭亡的种子。从平城到洛阳,从胡服骑射到宽袍大袖,北魏的百余年,藏着一个民族最壮烈的融合,也藏着最无奈的历史魔咒。

鲜卑拓跋氏的先祖,在大兴安岭的嘎仙洞茹毛饮血,以游牧为生。315 年,拓跋猗卢靠着效忠西晋,换来 “代王” 封号,在山西北部建起代国 —— 这是北魏的前身。

338 年,拓跋什翼犍在盛乐建都,设官职、定刑法,把松散的部落联盟,捏成了初具规模的国家。可在那个弱肉强食的时代,代国终究没能躲过劫难。60 年后,前秦苻坚的大军踏平盛乐,代国灭亡。

乱世出英雄。代国灭亡 10 年后,拓跋什翼犍的孙子拓跋珪杀出重围。他先击败夺权的叔父,重掌部落;再挥师北上,打跑柔然、征服高车,把草原部落逐个收服。386 年,他登基称帝,建立北魏,一个草原帝国就此崛起。

398 年,拓跋珪做了个改变历史的决定:迁都平城。这座位于山西大同的城市,地处汉胡交界,既方便控制草原,又能吸纳中原文明。他在平城营宫室、建宗庙,让骑惯了马的鲜卑人,开始学着住进砖瓦房子,北魏的 “汉化之路”,从这里迈出第一步。

拓跋珪晚年因服丹药变得猜忌嗜杀,被儿子所杀,统一北方的重任,落到了太武帝拓跋焘肩上。这位天生的战神,带着鲜卑铁骑南征北战:灭大夏、克长安、破统万城,灭北燕、降吐谷浑,把柔然打回漠北,450 年甚至击败南朝刘宋,饮马长江。

军事上所向披靡,政治上拓跋焘也没闲着。他改革官制、尊孔修文,让汉族士人入朝为官,试图弥合胡汉之间的鸿沟。可骨子里的游牧基因,让他始终对汉臣心存芥蒂。

450 年,“国史之狱” 爆发。三朝元老崔浩主持编纂北魏国史,如实记录了鲜卑先祖的游牧往事,却被拓跋焘认定为 “揭露国丑”。龙颜大怒之下,崔浩被处死,范阳卢氏、太原郭氏等北方汉族大族被株连,血流成河。

这场惨案,表面是文字之罪,实则是胡汉文化的激烈碰撞。鲜卑贵族怕汉化丢了自己的特权,汉族士人想保留文明正统,矛盾从未真正化解。两年后,拓跋焘被宦官所杀,北魏陷入内乱,而拯救这个王朝的,是一位出身北燕王室的汉族太后 —— 冯太后。

冯太后的人生足够传奇。北燕灭亡后,她以罪臣之女的身份入宫为奴,却一步步爬上皇后之位。文成帝病逝后,12 岁的献文帝拓跋弘继位,权臣乙浑妄图夺权,冯太后联合心腹发动政变,诛杀乙浑,第一次临朝听政。

477 年,献文帝暴毙,5 岁的孝文帝拓跋宏登基,冯太后以太皇太后之身再次掌权。这位铁腕女人,推行了让北魏中兴的 “太和改制”:经济上实行均田制,把无主荒地分给农民,不管鲜卑人还是汉人,一律平等受田;政治上建立三长制,加强基层管理;还实行俸禄制,严禁官员贪污 —— 这一系列改革,让北魏的国力直线上升。

冯太后去世后,孝文帝接过汉化的接力棒,而且做得更绝。494 年,他力排众议,带着文武百官和鲜卑贵族,迁都洛阳。离开了平城的守旧势力,孝文帝的汉化措施变得大刀阔斧:

改汉姓:拓跋氏改姓 “元”,独孤氏改姓 “刘”,步六孤氏改姓 “陆”;

说汉语:规定 30 岁以下官员必须说汉语,违者降职;

穿汉服:禁止穿鲜卑胡服,一律改穿汉族服饰;

通汉婚:鼓励鲜卑贵族与汉族士族通婚,自己带头娶汉族女子为妃。

孝文帝的目标很明确:让鲜卑族彻底融入中原文明,把北魏打造成正统王朝。可他没想到,这场轰轰烈烈的汉化,却成了北魏灭亡的导火索。

孝文帝把都城迁到洛阳,把鲜卑贵族们带到中原享福。他们住进豪华府邸,学着汉族士人吟诗作对,很快就忘了自己是骑在马背上的民族。可在北方边境,还有六个军事重镇 —— 沃野、怀朔、武川等,这里的鲜卑军人,依旧守着寒冷的边疆,对抗柔然的入侵。

汉化的红利,全被洛阳的贵族占了。守边的六镇军人,待遇越来越差,地位越来越低,从原来的 “国之肺腑”,变成了被贵族鄙视的 “寒人”。他们穿胡服、说胡语,坚守着鲜卑的旧俗,却眼睁睁看着洛阳的同族,变成了自己不认识的 “汉人”。

矛盾越积越深,终于在 523 年爆发。六镇军人发动起义,烽火迅速蔓延到整个北方。虽然起义最终被镇压,但北魏的统治已经摇摇欲坠。528 年,尔朱荣发动 “河阴之变”,在黄河边屠杀了两千多名北魏宗室和官员,皇室威严荡然无存。

534 年,北魏分裂为东魏和西魏。高欢在邺城拥立元善见为帝,建立东魏;宇文泰在长安拥立元宝炬为帝,建立西魏。曾经统一北方的鲜卑帝国,就此分崩离析。而那个曾经叱咤风云的鲜卑族,也在随后的岁月里,逐渐融入汉族,消失在历史长河中。

北魏只存在了 148 年,却给中国历史留下了深刻的印记。它结束了五胡十六国的战乱,让北方重新统一,为后来的隋灭陈、天下一统打下基础。

冯太后和孝文帝的汉化改革,打破了民族隔阂,让游牧文明与中原文明深度融合。均田制被后世的北齐、北周、隋、唐沿用,成为古代土地制度的典范;三长制完善了基层治理,影响了此后千年的行政区划。

大同云冈石窟、洛阳龙门石窟,这些北魏时期的佛教艺术瑰宝,融合了鲜卑的雄浑与汉族的精致,成为中华文明的重要组成部分。而孝文帝迁都洛阳、全盘汉化的勇气,也证明了文明的融合,从来不是单方面的征服,而是相互的接纳与成就。

北魏的灭亡,不是因为汉化本身,而是因为改革的红利没有惠及所有人,守旧与革新的矛盾没有化解。这个从草原走来的帝国,用铁骑统一北方,用汉化凝聚人心,最终却因内部失衡而分裂。它的兴衰告诉我们:一个国家的强大,既要敢于拥抱变革,也要兼顾各方利益,否则再辉煌的盛世,也会如烟火般短暂。

以上就是今天的历史解码。史书从来不是非黑即白的定论,每个褪色的墨迹背后都藏着值得玩味的复杂人性。你曾在哪个历史细节里照见现实?或是想让我解码哪段被误读的往事?欢迎在评论区留下你的见解,咱们一起在古今对话中唠唠!觉得内容有价值的话,别忘了点击「赞」和「关注」,把文章转发给爱历史的朋友 —— 你的每一次驻足,都是我深耕历史的动力!咱们下期历史现场见~

评论列表