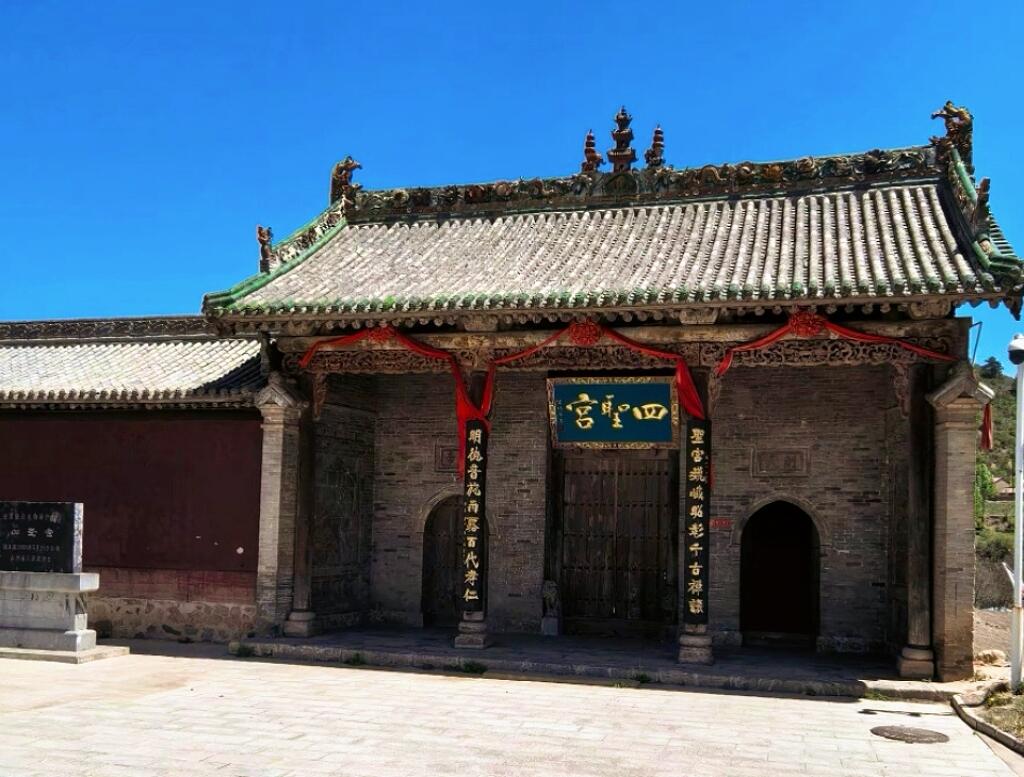

踏入临汾翼城的土地,扑面而来的不仅是黄土高原的粗犷气息,更藏着一处鲜为人知的建筑秘境——四圣宫。作为第六批全国重点文物保护单位,这座始建于元至正年间的古老建筑群,以祭祀尧、舜、禹、汤四位上古圣贤而闻名。四圣共祀一庙的罕见格局,搭配元代遗构的巍峨戏台,让这里成为研究中国戏曲史与古建筑史的重要坐标。

穿过略显狭窄的巷道,推开斑驳的庙门,眼前豁然开朗。四圣宫由西、中、东三院并列而成,如同展开一幅立体的建筑长卷。西侧院落小巧紧凑,曾作为禅堂与客舍,如今虽已空置,仍能从青砖灰瓦间窥见昔日僧侣往来的身影。东侧的关帝庙是清嘉庆年间增建,独立的戏台与规整的配殿,为这座元代古建注入了清代的建筑语言。而最引人注目的,当属居中的主院落——这里不仅是祭祀四圣的核心区域,更藏着整座建筑群的灵魂:一座体量惊人的元代戏台。

步入中院,首先映入眼帘的是正殿的雄姿。这座元代建筑面阔五间,进深四椽,单檐歇山顶覆盖着黄绿相间的琉璃瓦脊。圆木立柱搭配素平柱础,简洁中透着古朴。殿前宽阔的月台,曾是祭祀仪式的重要场地,如今虽不见昔日的献殿,仅存的柱础仍固执地标记着曾经的建筑格局。殿内塑像虽已不存,却反而让人将目光聚焦在梁架结构上——未经修饰的原木纵横交错,驼峰、叉手等构件以最原始的姿态撑起屋顶,每一处榫卯交接都诉说着元代工匠对结构力学的深刻理解。

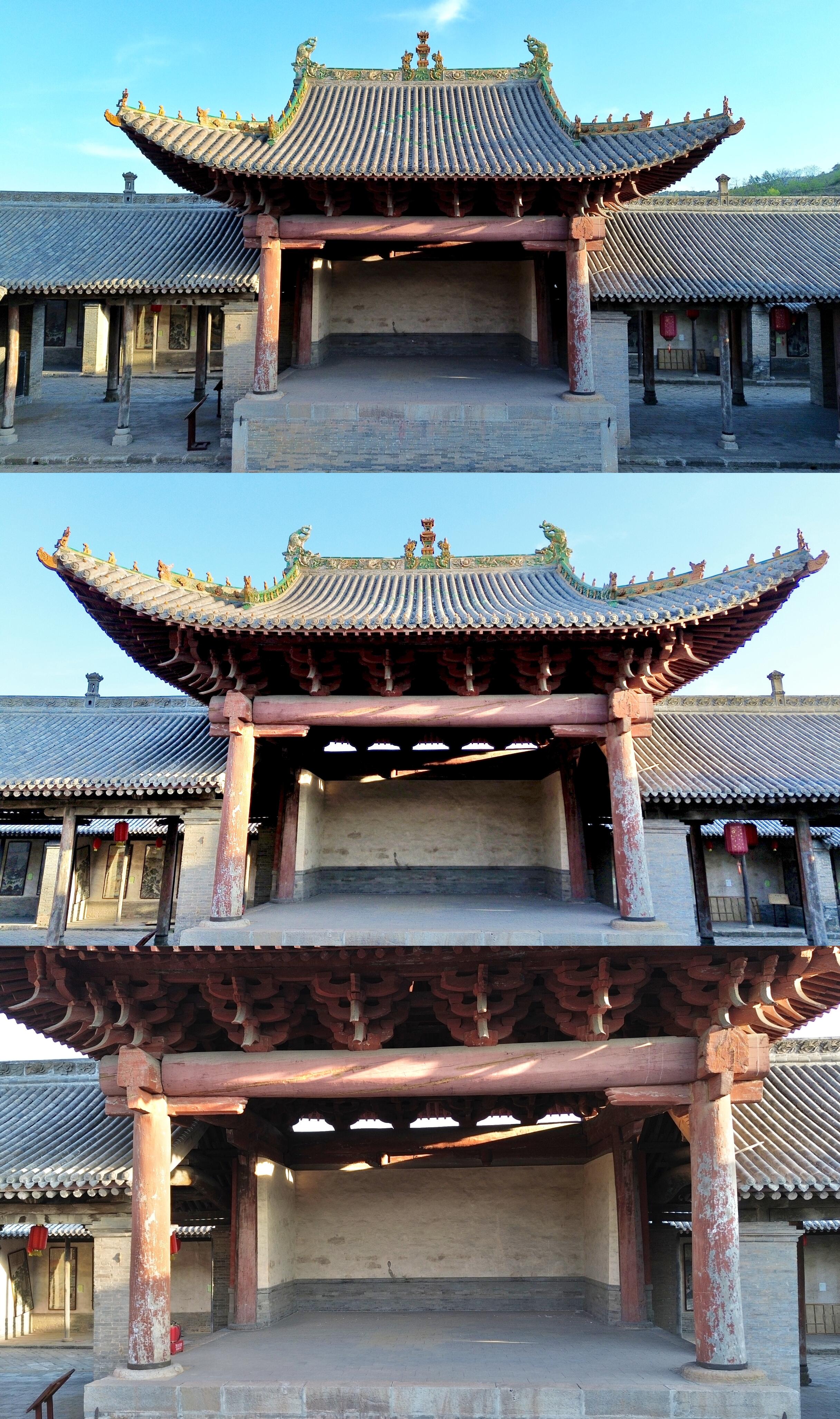

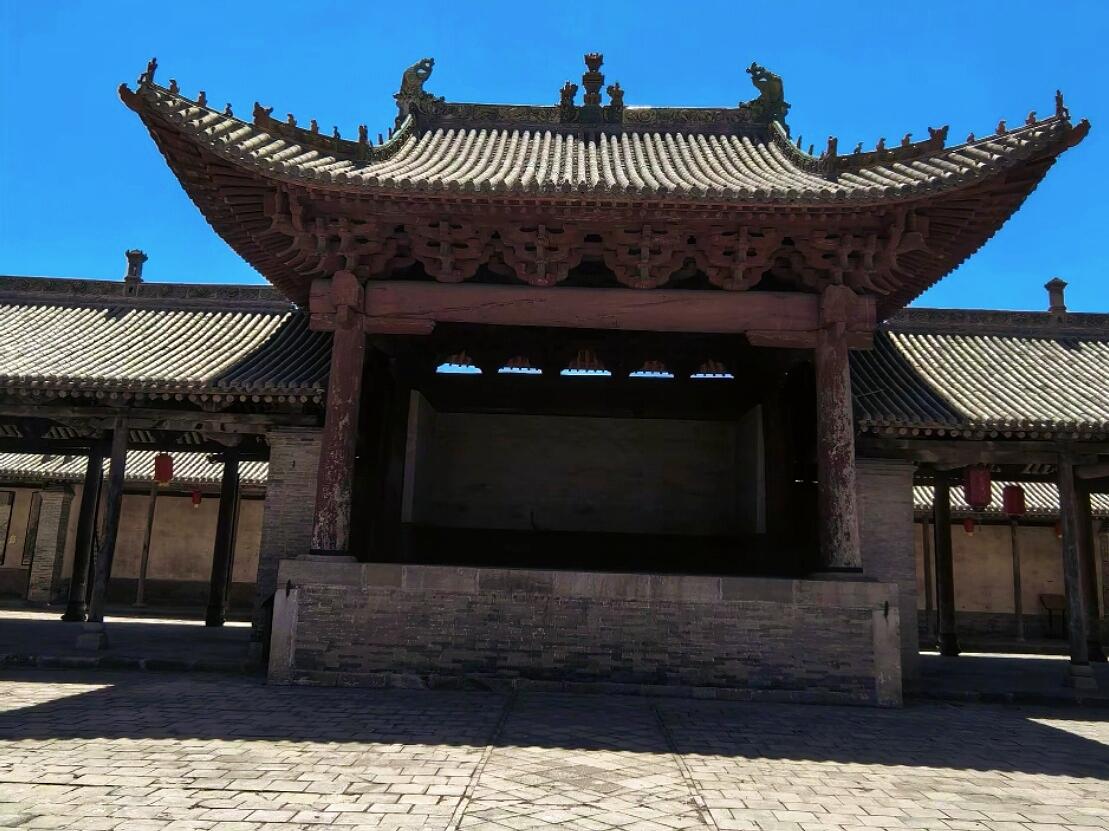

转身向南,戏台的巍峨身姿令人震撼。这座与正殿同期建造的元代遗构,在现存古代戏台中堪称巨擘。近正方形的台口,6.948米的宽度与8.169米的进深,搭配8.985米的挑高空间,让整个戏台宛如一座气势恢宏的空中楼阁。1.678米高的台基托起单檐歇山顶,山花朝东西方向舒展,黄绿琉璃屋脊在阳光下泛着微光。不同于常见的戏台形制,这座建筑仅后部和两侧后三分之一部分筑墙,形成独特的小三面观格局,既保证了演出视野,又增添了空间的通透感。

凑近观察,戏台的细节更令人称奇。大额枋上,五铺作斗拱整齐排列,四转角处的鸳鸯交首栱如同交颈而舞的飞鸟,精巧又不失力量感。45°斜栱从斗拱中斜出,打破了传统建筑的横平竖直,为整体造型增添了灵动气息。顺着视线向上,四角抹角梁层层叠叠,老角梁托起垂柱,最终汇聚于顶部的雷公柱,形成精美的斗八藻井。八攒斗拱如同绽放的花朵,将光线引入戏台内部,每一根木构件都在用最直白的方式展示着元代建筑的雄浑与奔放。

漫步在东西配殿与二层看楼之间,清代建筑的风格扑面而来。悬山顶的侧殿、两层三间的配殿、进深五檩四椽的看楼,虽然在年代上晚于元代主体建筑,却通过对称的布局与相似的灰瓦青砖,巧妙地融入整体氛围。看楼的木质回廊上,镂空雕花的栏杆虽已褪色,仍能看出工匠的细腻心思。想象当年,戏台上锣鼓喧天,看楼里挤满了翘首以盼的观众,小贩的吆喝声、孩童的嬉闹声与戏曲唱腔交织,该是何等热闹的场景。

在临汾这片土地上,元代戏台的密集程度令人惊叹。从翼城武池村的乔泽庙戏台,到魏村镇的牛王庙戏台,再到东羊村的后土庙戏台,每一座古建都是研究元代戏剧发展的活化石。而四圣宫戏台,以其独特的四圣共祀背景、庞大的建筑体量与精美的结构设计,成为其中不可忽视的存在。它不仅是戏曲演出的舞台,更是元代社会文化、建筑技艺的缩影。

夕阳西下,余晖洒在琉璃屋脊上,四圣宫渐渐被暮色笼罩。这座藏在翼城乡间的古老建筑群,没有华丽的宣传,也没有如织的游人,却以最真实的姿态保存着历史的温度。无论是元代戏台的雄浑大气,还是清代建筑的精巧细腻,都在诉说着这片土地上曾经的辉煌。对于古建筑爱好者与戏曲研究者而言,这里不仅是一处打卡胜地,更是一把打开元代文化密码的珍贵钥匙。当我们抚摸着斑驳的梁柱,仰望精美的斗拱,实际上是在触摸跨越时空的匠心传承,聆听八百年前的戏剧回响。