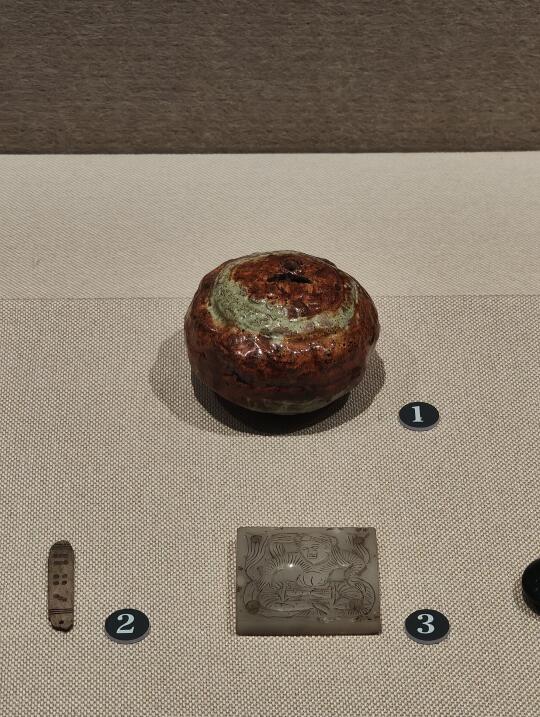

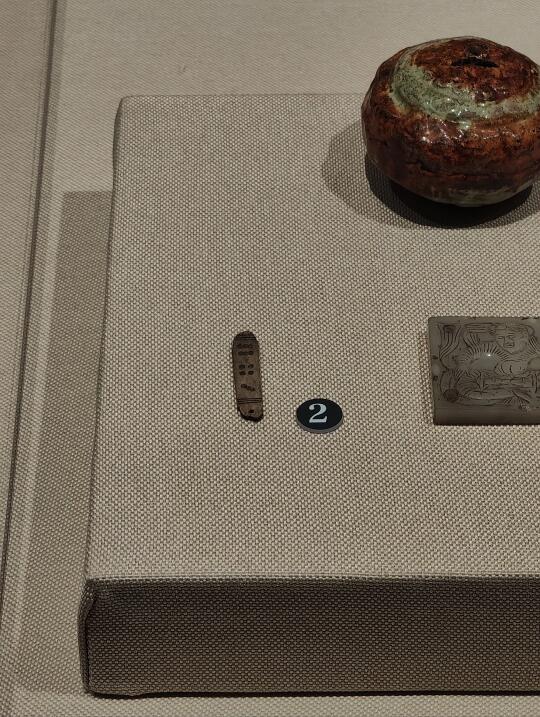

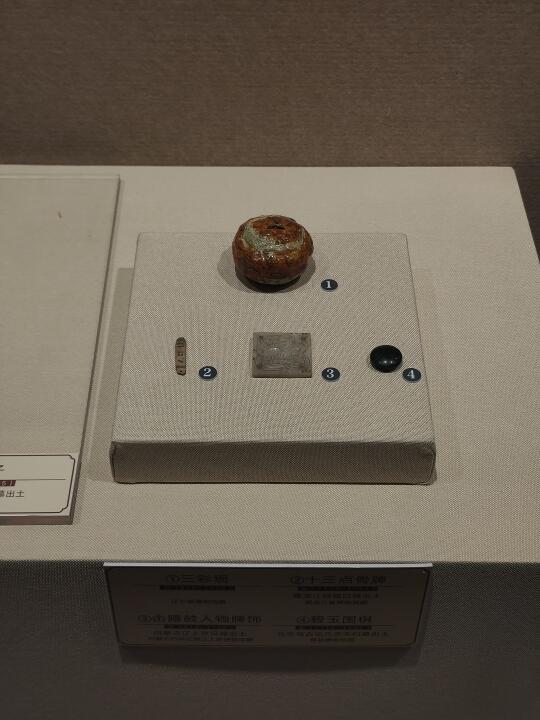

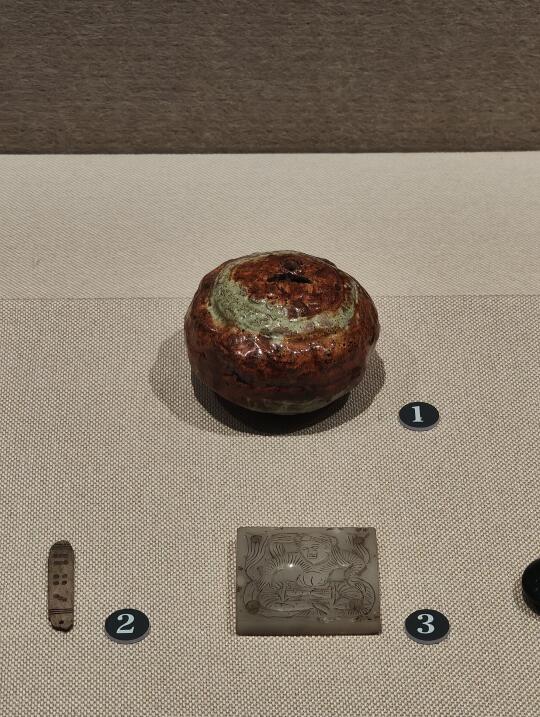

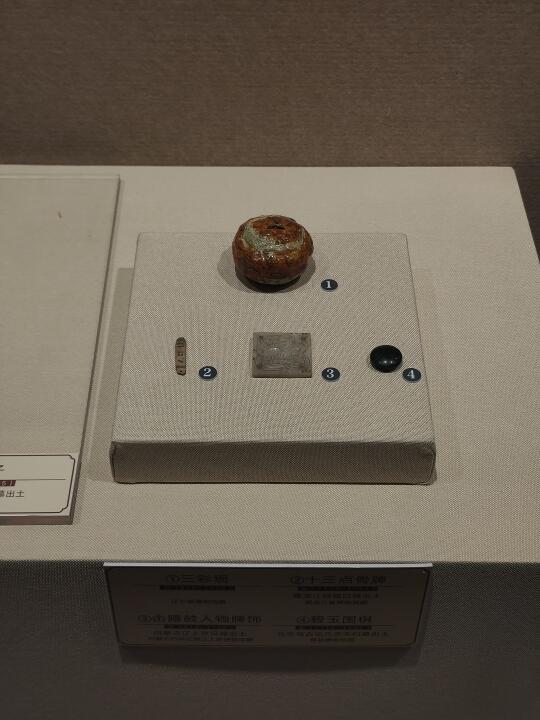

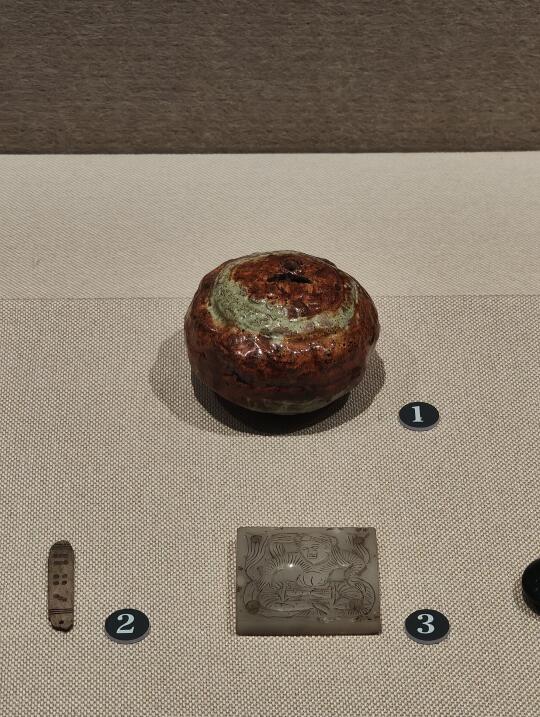

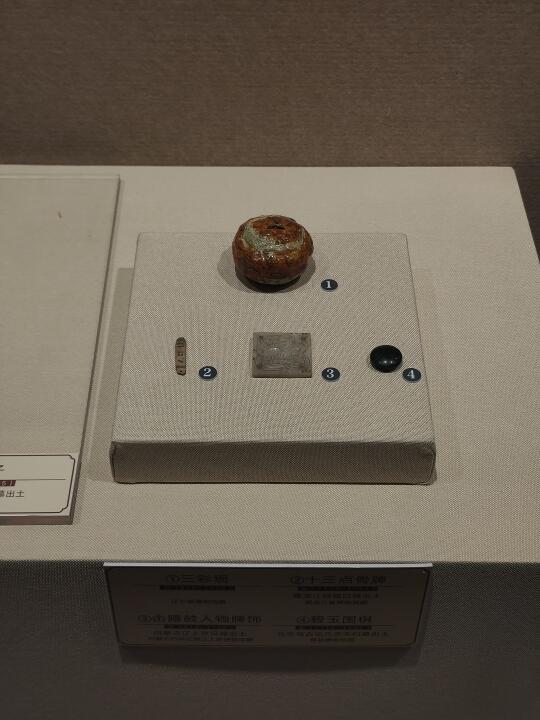

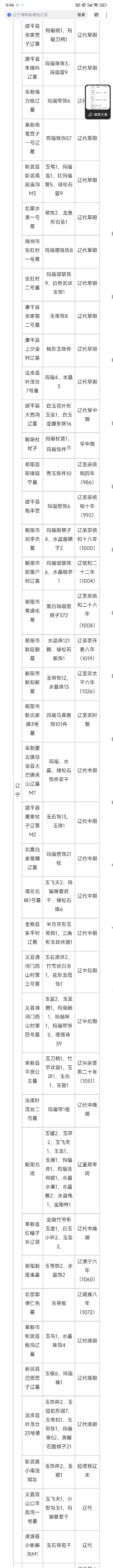

①三彩埙,辽

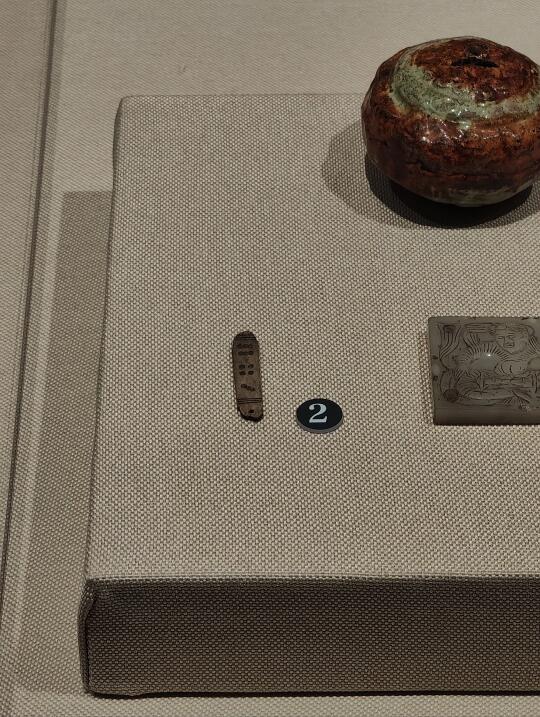

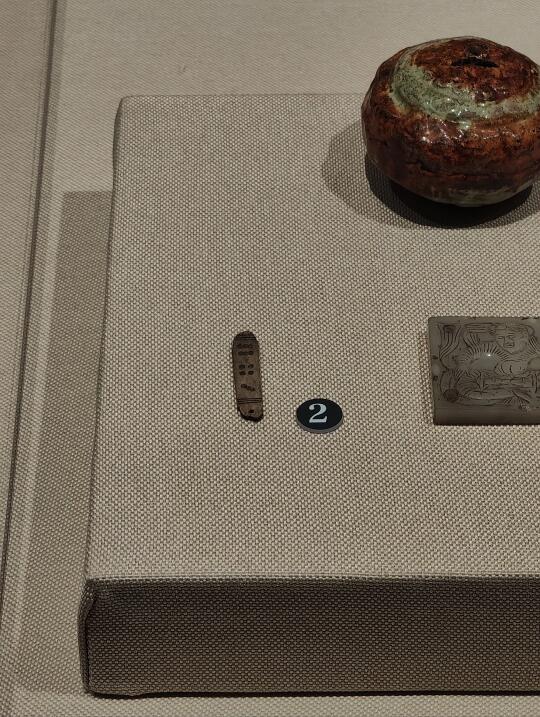

②十三点骨牌,金,黑龙江阿城白城出土

③击腰鼓人物牌饰,辽,内蒙古辽上京汉城出土

④碧玉围棋,金,北京乌古论元忠夫妇墓出土

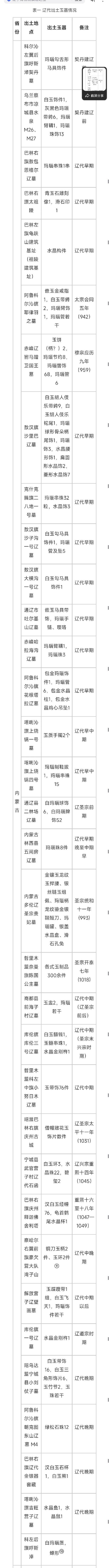

契丹族早期以游牧生活为主,手工业并不发达,也没有用玉传统。随着契丹族的发展壮大,凭借草原丝绸之路的地理优势,辽代契丹族政权在与中原王朝及高昌、于阗、波斯、大食、新罗等国或战争,或贸易,或政治外交过程中吸收了多元文化,同时辽代贵族得到了优质的和田玉、玛瑙、琥珀等珍贵玉石材料,辽代开始制作及使用玉器,并呈现出鲜明的草原丝绸之路玉器文化特色。

契丹民族玉器的制作和使用取法中原。辽代早期出土软玉材质的器物寥寥无几,多为玛瑙、琥珀或水晶材质的散珠,应为璎珞散件。至辽代中期各种材质的玉器大量出现,材质佳、工艺成熟。

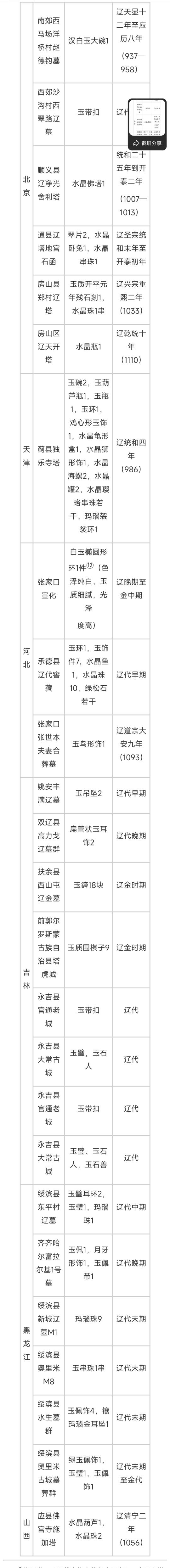

辽代玉器较集中出土于内蒙古东南部地区的辽代墓葬,辽宁、北京、天津地区也发掘出土少量辽代玉器。

在上京城西发现有辽代制玉作坊遗址,地表散落有大量玛瑙玉石碎片,其中有经过人工锤击过的毛坯。玉石表面多有砣具加工的痕迹,被铡过的玉片切割面规整平滑,切割线路明晰可辨。加工磨具中有大量磨具,有粗坯磨和细研磨两种,磨痕明显,还有擦磨内孔的工具,足见制作水平的高超,在主作坊周围还有许多小作坊,形成制玉的规模生产。

辽代玉器工艺有唐及五代工艺技巧,同时受到北宋工艺的影响,琢玉工艺有圆雕、片雕、镂雕、阴刻线雕等,风格粗犷、豪放。

阴刻线装饰法是唐代玉器上大量使用的装饰技法,辽代玉器上也非常多见,用来表现衣纹褶皱、动物毛发、鱼龙鳞片及花草脉络等,线条苍劲有力,排列整齐,较唐代更多了些草原游牧民族的豪放、粗犷之风。

阴刻线装饰法通常与其他琢玉工艺相结合,例如辽上京汉城出土击腰鼓人物牌饰采用“池面隐起”的方法使带銙上的纹饰具有立体感,主题纹饰则采用阴刻线刻画的方式(P1-3 ③)。

契丹人在坚守本民族文化特性的同时也不断与外来文化相融合。《辽史·宗室·义宗倍传》记载:“时太祖问侍臣曰:‘受命之君,当事天敬神。有大功德者,朕欲祀之,何先?’皆以佛对。太祖曰:‘佛非中国教。’倍曰:‘孔子大圣,万事所尊,宜先。’太祖大悦,即建孔子庙,诏皇太子春秋释奠。”

正是契丹民族兼容并包、吸收与融合的民族精神,我们在辽代玉器中看到多种文化因素的交融与碰撞。风格独特的辽代玉器文化也成为玉器文化走向草原丝绸之路的开端。

(文字来源于网络)

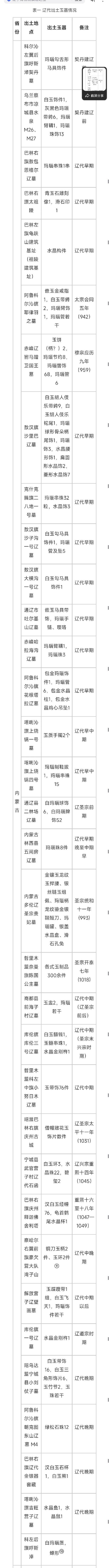

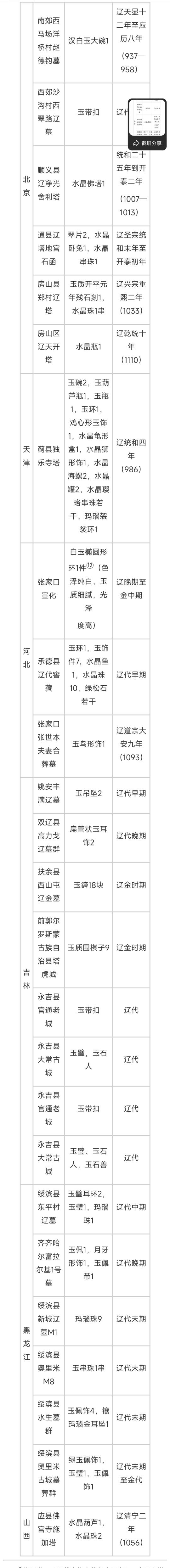

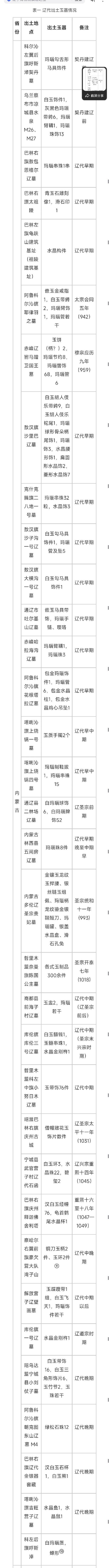

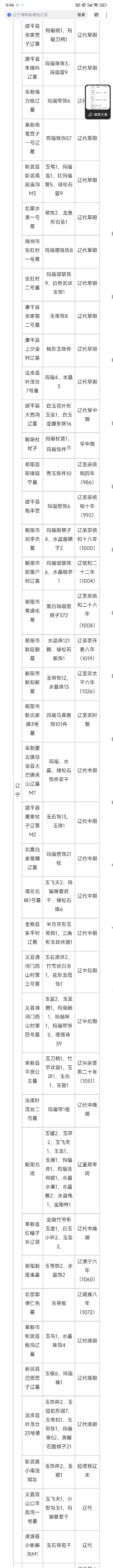

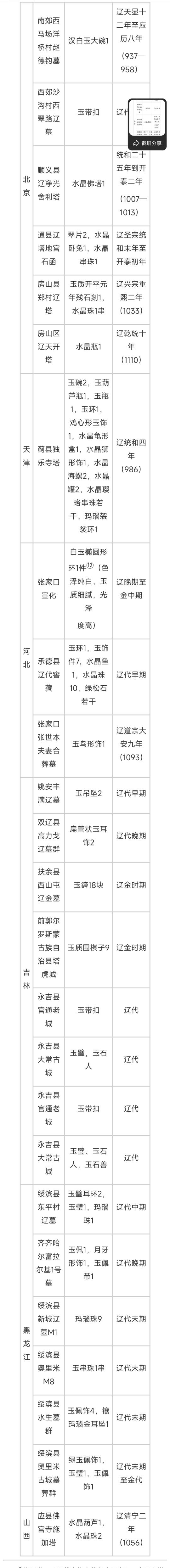

P8-10为辽代出土玉器情况。

辽宁省博物馆