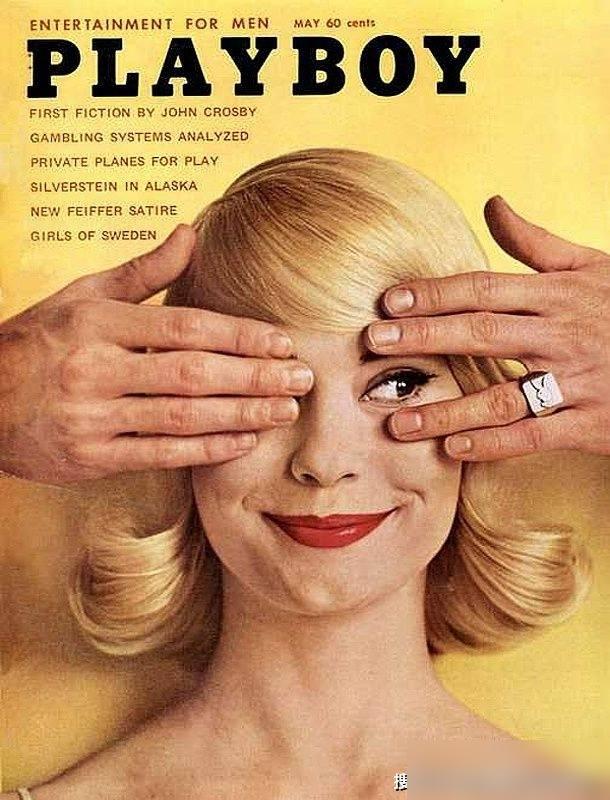

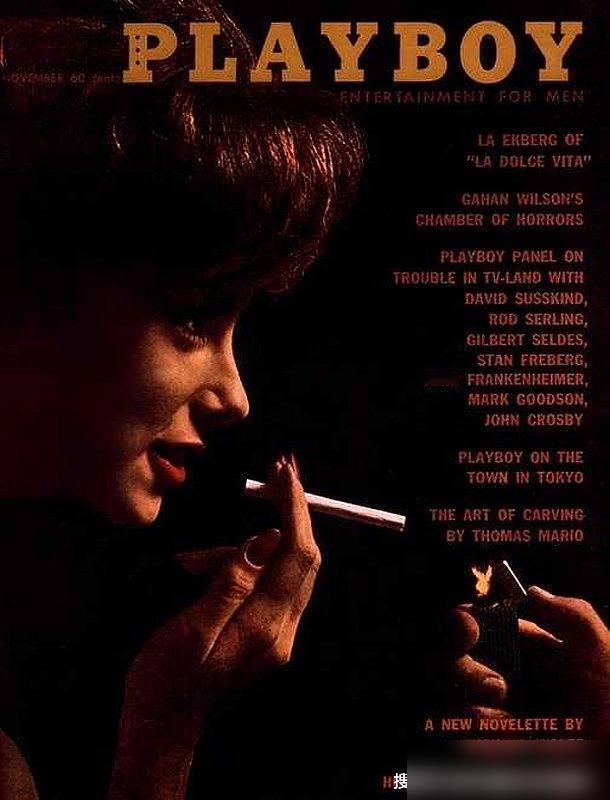

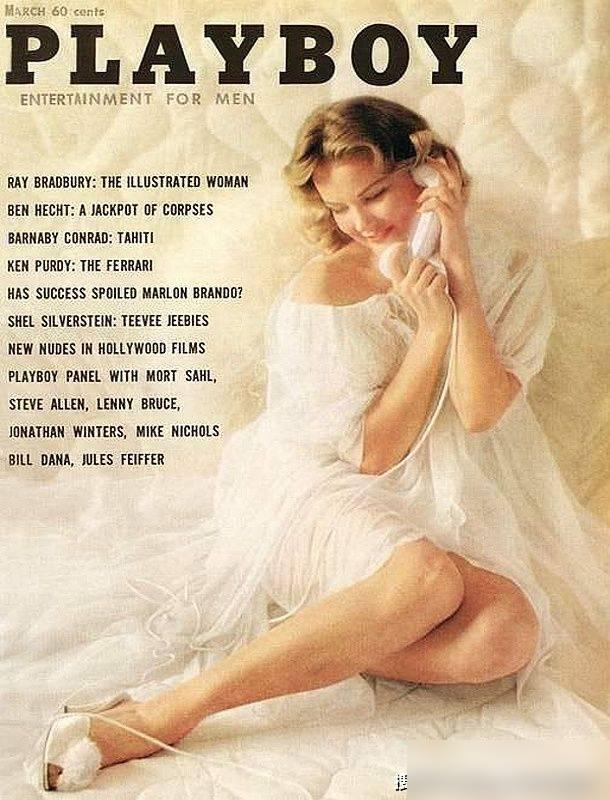

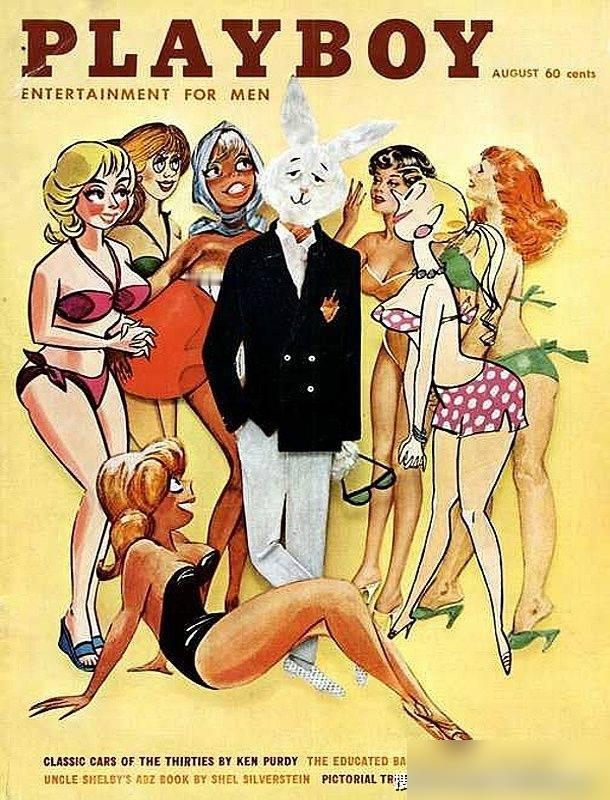

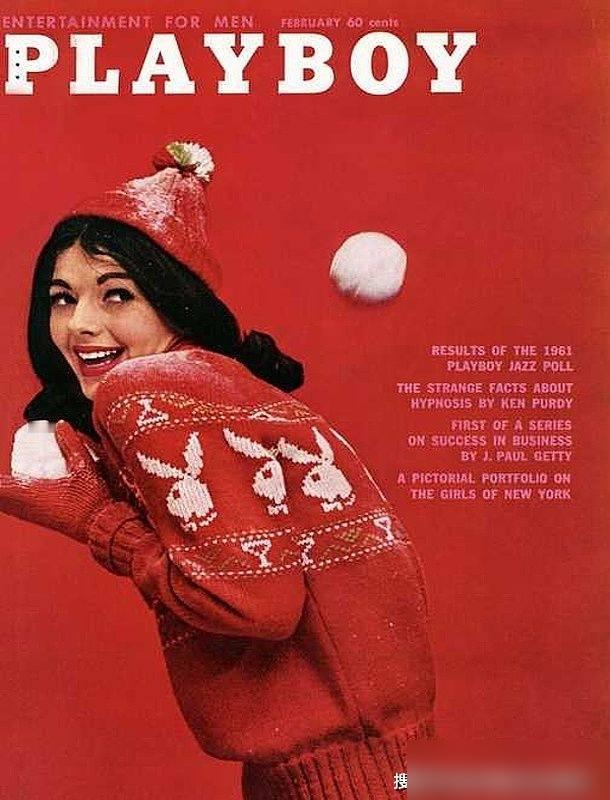

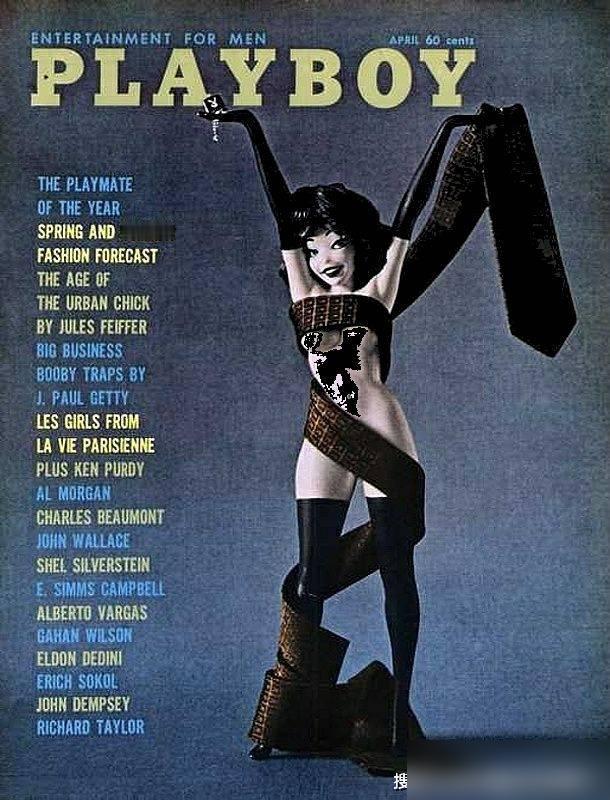

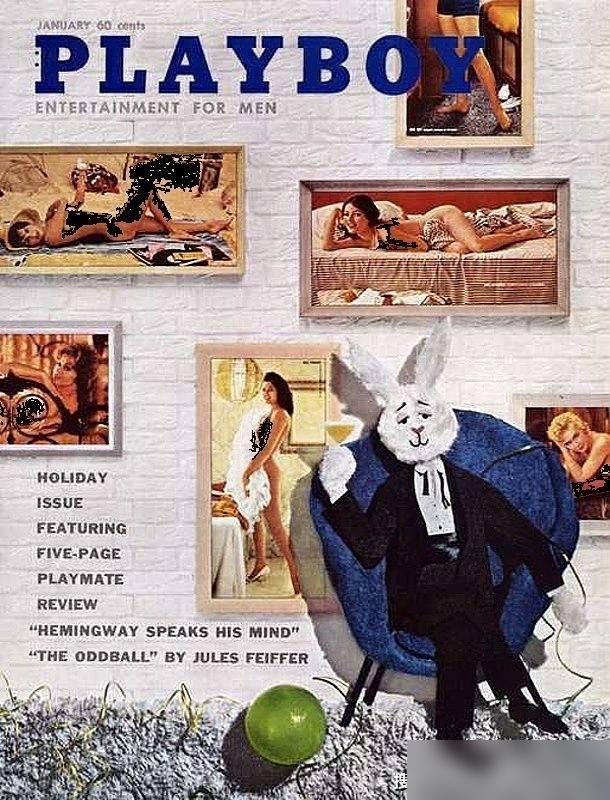

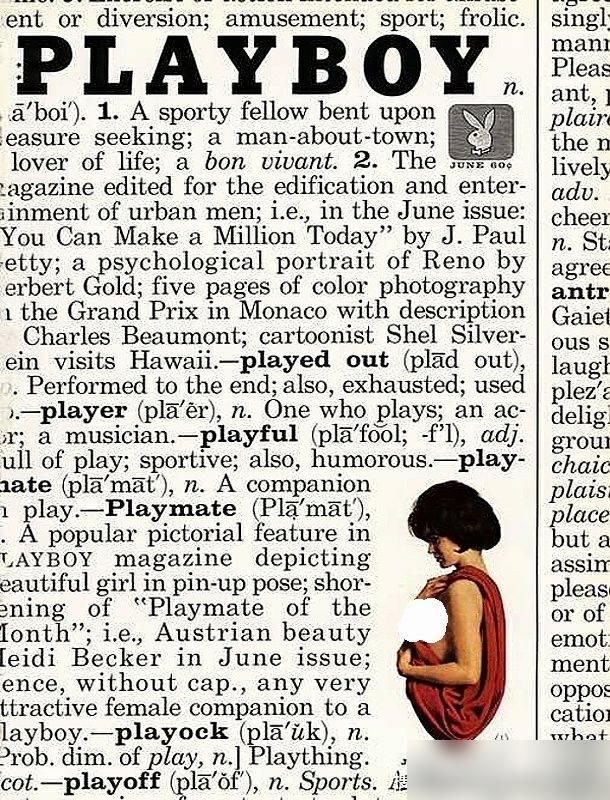

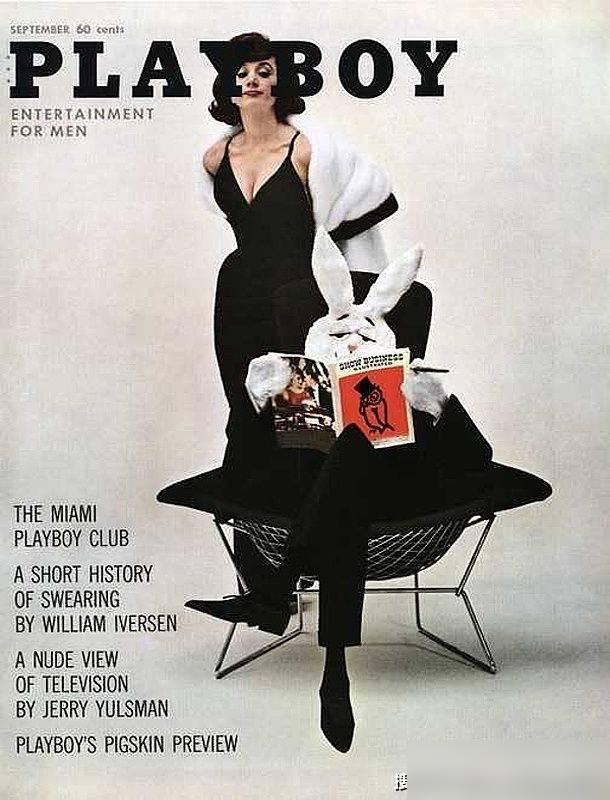

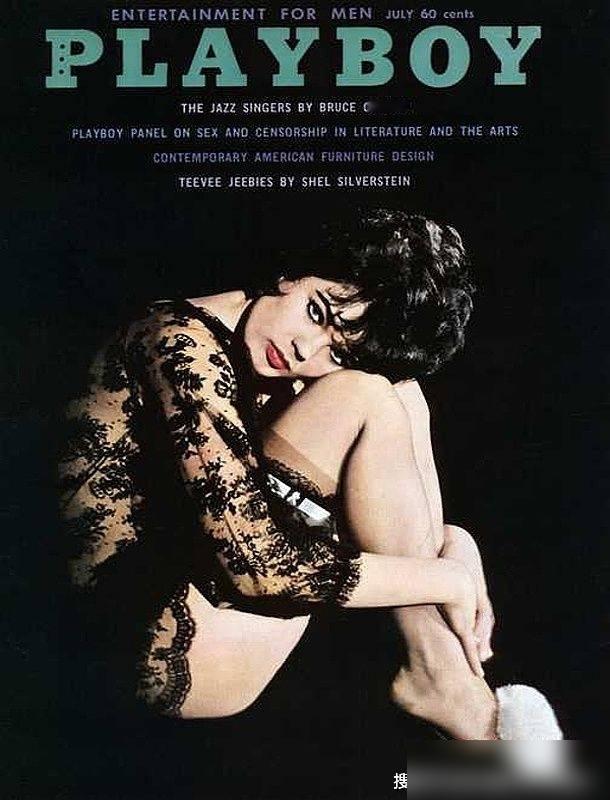

1961年《花花公子》封面:从“看裸照”到“看文化”的逆袭 你能想象吗? 一本靠“裸照”火遍全美的杂志,竟在1961年突然“改头换面”——封面设计大胆到让人直呼“这还是我认识的《花花公子》吗?”? 从创刊时的“性感代名词”,到这一年的“创意弄潮儿”,《花花公子》用12期封面,完成了一场从“表面诱惑”到“深度表达”的华丽转身。 从“裸照杂志”到“文化载体”:1961年的突变有多惊艳? 1953年,休·海夫纳靠一张梦露的半裸照创办《花花公子》,创刊号销量超5万册,从此“看《花花公子》=看美女”成了大众对它的固有印象。 但到了1961年,这种刻板印象被彻底打破。 翻开这一年的12期封面,你会发现:第1期可能用抽象线条勾勒出时代情绪,第3期或许把先锋艺术搬上封面,第7期更绝——直接请来了6位设计界“顶流”,把中世纪现代设计的经典家具、灯具作品排成“封面大片”,标题“Designs For Living”(生活设计)更是直白宣告:我们不止有肉体,更有对生活美学的思考。 这种变化不是偶然。 60年代的美国,经历了战后经济繁荣,人们的需求从“物质满足”转向“精神共鸣”。 《花花公子》的读者群也在悄悄变化——不再只是工厂里的工人,还有办公室里的白领、大学里的学生,他们需要杂志不仅能“消遣”,还能“长见识”。 正如有老读者回忆:“以前翻杂志是为了快速翻到裸照页,1961年后,反而会先盯着封面看半天,想知道这期又藏了什么新花样。” 封面背后的“野心”:从“流量密码”到“文化话语权” 1961年的封面设计,本质是《花花公子》的一次“自我救赎”。 早期靠裸照吸引的流量虽大,却让杂志被贴上“低俗”标签,难以进入主流文化圈。 而1961年的改变,正是想撕掉这层标签。 比如7月刊的“设计大师特辑”,不仅让读者认识了查尔斯·伊姆斯、乔治·尼尔森等设计界传奇,更把“中世纪现代设计”这个概念推向大众——直到今天,“中古设计”仍是家居圈的热门词,当年的封面功不可没。 这种转变也得到了业内认可。 有媒体评论:“《花花公子》用封面证明,性感可以是美学的一部分,而不是全部。”甚至有学者指出,1961年的封面设计,某种程度上推动了美国大众文化的“审美升级”——当一本原本被视为“下里巴人”的杂志开始讨论设计、艺术、生活方式,普通读者也会跟着思考:“原来‘美’可以有这么多维度?” 网友的共鸣:“这才是真正的‘雅俗共赏’” 现在回头看1961年的《花花公子》封面,网友的评价很真实:“以前觉得它就是‘男人的玩具’,现在才发现,人家早就在布局‘文化牌’了。”有80后读者调侃:“要是我爸当年看的《花花公子》是1961年的版本,说不定我现在家里还能翻出几本‘中古设计指南’当传家宝。”更多年轻人则感叹:“原来‘性感’和‘深度’真的可以共存,关键看有没有用心。” 从1961年的封面变化,我们能看到一个更深刻的启示:无论是杂志还是其他文化产品,想要长久存活,不能只靠“流量密码”,更要学会“破圈”——用大众能接受的方式,传递有价值的内容。 就像《花花公子》当年做的:把性感当作“敲门砖”,把文化当作“留客宝”。 这种“既要又要”的智慧,放在今天的内容创作里,依然不过时。 毕竟,真正能打动人心的,从来不是“博眼球”的瞬间,而是“有内容”的长久。 1961年的《花花公子》封面,或许就是最好的例证。