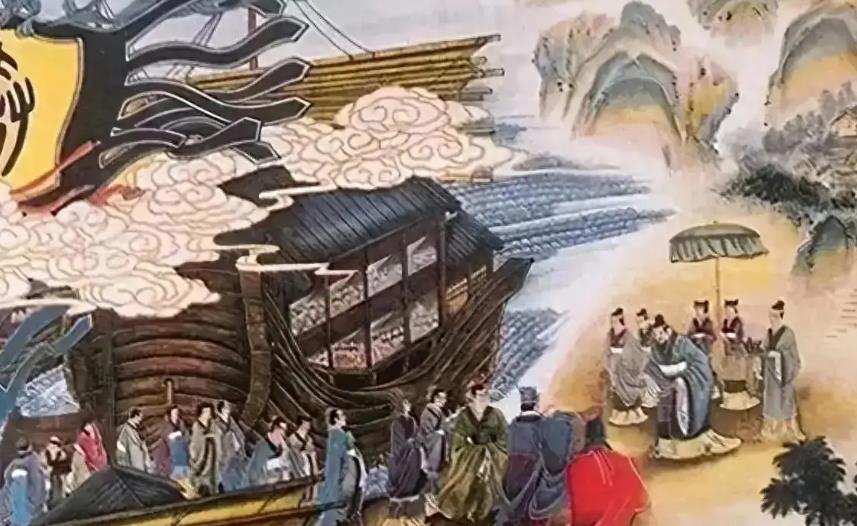

公元前210年,徐福带着数千童男童女远渡重洋。从此之后,徐福去哪儿了?没有人能给出确切答案。但是,后人并没有忘记徐福,中日双方都为纪念徐福兴修了大量庙宇,组织了许多祭祀活动。 徐福出海那年,秦始皇还在穷搜方士、梦求长生。 徐福带着数千童男童女,载满五谷工具,扬帆东渡,史书寥寥几笔,一笔写“东入海”,一笔写“止王不来”。 从此人没了,成了谜,这个谜,千年没解,中日两国却都抢着纪念。 最早“起哄”的是日本,《日本国史略》说得干脆:“徐福到了,建国了,后人一堆。”这话听着像神话,可新宫、佐贺、大阪,确实建了一圈庙祠神社,徐福墓立在那儿,香火不断。 佐贺县甚至把徐福供成了“农耕之神”,每年还办祭典,地方官员亲自鞠躬敬酒。 有人说他带去了水稻,有人说教了纺织,有人干脆称他是“日本文明种子撒播人”。 不过真要追踪路线,还得回到中国海岸。 山东龙口,黄河营村,至今保留一个“古港遗址”。 当地人说,那儿就是徐福出海点,北望朝鲜半岛,东向日本九州,航线卡得刚刚好。 考古挖出来的船板残件、古陶片,也凑得上口径。 问题是,这里没留下徐福的骨头,也没人敢拍胸脯说,他肯定去的哪儿。 朝鲜这边传说也有。 济州岛、釜山一带,都有“徐福登陆地”的碑。 说法更玄,有的说徐福在朝鲜停了三年,传了医术后才漂去日本;有的干脆说他根本没走远,死在半岛山林。 但朝鲜半岛没把徐福供起来,反倒让日本人抢了风头。 最诡异的是“隐居说”,《后汉书》写得阴沉,“止王不来”,意思是这人定居某地,不肯再回秦。 是被追杀吓怕了,还是找到仙药自己躲起来享福?没人知道。 民间传说一堆,有的说他在九州娶了三个老婆、生了七个娃;有的说他死海中,被神鲛拉入深渊。 反正死活不明,正好让各地都能讲上一嘴。 到了现代,这桩陈年往事突然翻红。 中日两国开始“争徐福”,龙口、连云港轮番搞“徐福文化节”,各地文旅部门凑热闹。 2005年,日本和歌山县新宫市,和中国连云港签“友好城市”,名头就叫“徐福故里联姻”。 羽田孜——前日本首相,公开自称“徐福后代”,还亲赴连云港祭拜,题字“中日友好始祖徐福”。 日本国内更疯,全国搞了个“徐福会”,各地会员像朝圣一样轮流拜墓。 新宫市给他修了“长寿馆”,佐贺县搞了“徐福历史公园”,大阪建了“徐福神社”。 “日本文明受徐福启蒙”这个说法,几乎成了教科书内容。 中方学界也没闲着,1999年起,龙口、连云港轮流办“徐福文化节”,还拉来日韩专家开研讨会。 舞台剧、纪录片、民间故事集,蹭徐福流量的内容一茬接一茬。 地方政府也想清楚了——谁抢到徐福,就能在中日韩文化交流里站个高位。 姓氏传说更离谱,日本民间说,徐福有七个儿子,为躲秦追兵,全改姓。 福岛、福田、福冈……都成了后代姓氏,长野县羽田家族就此自认祖源,羽田孜大笔一挥,把“徐福后人”认得死死的。 这场纪念狂潮背后,其实藏着一场文化认同拉锯。 中国要讲“航海探索”“中原文明辐射”;日本要讲“开国先祖”“文明种子”。 两边都想用徐福,讲自己是东亚文化正统。 而中韩之间则更微妙,朝鲜史书虽然也记徐福,但韩国方面在官方层面低调处理,避免引火上身。 不过甭管说法怎么变,徐福确实成了中日韩三边的“文化纽带”。 和平、不战、带技术带文明,这种人设太好用了。 “岱山岛”——解放军“和平方舟”医院船的代号,就来源于徐福传说中停泊之地,意思是用徐福的故事继续讲“和平使命”。 到了这个份上,真真假假反而不重要了。 徐福变成一种“文化容器”,谁用谁装,怎么讲都能圆。 有人说他是失败的骗子,有人说是文明播种者,有人干脆说他成仙飞升。 千年之后,这场关于“去哪儿”的追问,早已变成“讲什么”的比拼。 徐福死没死,没人知道,但徐福这个人,还以另一种方式“活”着,活在庙里,活在祭典里,活在两国互联互通的文化符号里。 参考资料: 司马迁.《史记·秦始皇本纪》.