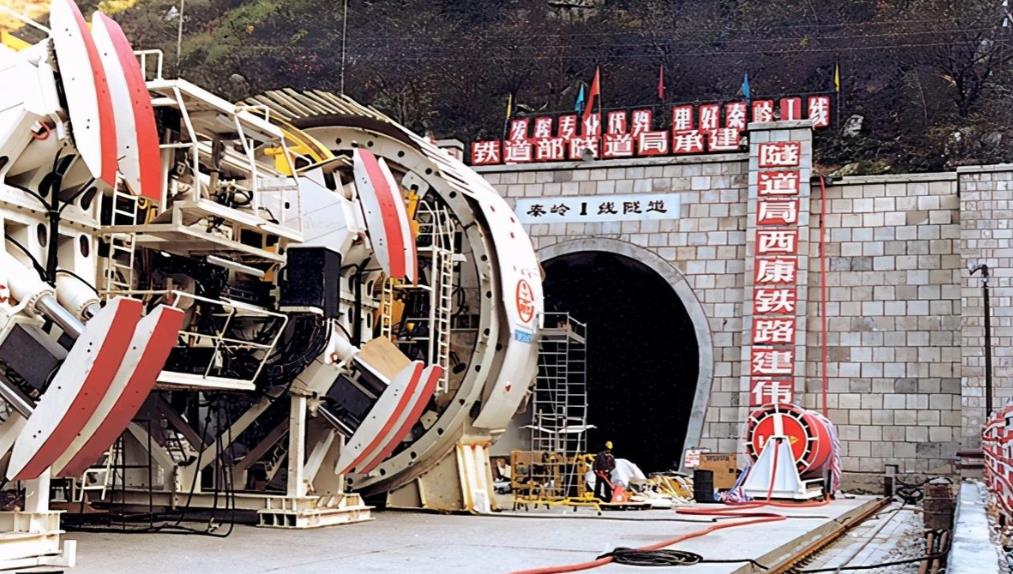

1997年,中国修建秦岭隧道时,找德国购买盾构机,德国鼻孔朝天:3.5亿一台,爱买买,不买拉倒!我方负责人陷入纠结:买?还是不买?

1997年秦岭山脉南麓的工程指挥部里,墙上挂钟的滴答声搅得人心烦意乱,摆在桌上的两份合同书像两块巨石,压得工程总指挥老李喘不过气。

只见德国人开出的盾构机报价单上,赫然写着每台3.5亿的天文数字,窗外的山风裹着早春的寒意钻进来,把合同书边角吹得哗哗作响。

当时咱们国家的基建队伍在隧道工程上还是新手,秦岭地质的特殊性更让人头疼。

这座横亘在南北之间的山脉,山体里藏着数不清的暗河溶洞,传统爆破法根本行不通。

工程队试过用人工开凿,结果遇到地下水倒灌,差点把半个施工队困在隧道里。

世界范围内能造盾构机的就德、美、日三家,日本的设备用起来像拼积木,三天两头出故障,美国的机器专为欧美地质设计,到了秦岭水土不服。

唯一能指望的德国设备,却被对方拿捏得死死的。

德国厂商代表每次来谈判都端着咖啡杯,跷着二郎腿坐在会议室里。

他们吃准了咱们没得选,不仅机器要价高得离谱,连操作员的人工费都敢要每小时八千块。

老李带着技术员陪着笑脸商量价格,对方负责人总拿钢笔敲着合同书说:"这个价格已经很优惠了,你们中国人现在不买,过两年说不定更贵。"这话像根刺扎在在场每个人的心上。

眼瞅着开工日期越来越近,指挥部最后咬着牙签了合同,两台盾构机加上配套设备,整整花出去七个亿。

但这事没完,工程队前脚刚把德国机器运进工地,后脚北京就开了个秘密会议。

那年头"863计划"里,专门给隧道掘进设备研发开了绿色通道,十几个研究所的技术骨干被连夜被调走,在郊区租的旧厂房里支起了绘图板。

不过,自主研发这条路走得比秦岭的山路还坎坷,刚开始连盾构机的原理都没吃透,德国人给的说明书像天书,关键部位还故意用德文缩写。

有次主驱动系统卡壳,请来的德国工程师慢悠悠喝了三杯咖啡才去检修,末了还撂下句:"你们搞不明白的,有问题再找我们。"

听闻此话在场的技术员眼睛都红了,有个姓王的工程师当场把安全帽摔在地上:"老子就不信这个邪!"

2002年开春,试验场地上堆满了各种零件,研发团队在液压系统上卡了整整八个月,后来发现是密封件精度不够。

为了那0.01毫米的误差,五十多岁的老师傅带着徒弟在车床前守了三天三夜,食堂送来的馒头搁在机床边上,硬是放成了硬疙瘩。

等试制成功的液压缸装进机器那天,几个大老爷们抱着冰冷的钢铁外壳哭得稀里哗啦。

2008年北京奥运会开幕前三天,秦岭隧道早已贯通通车,但更让人扬眉吐气的消息从洛阳传来:国产"中铁1号"盾构机正式下线。

这台全身贴着红色防锈漆的大家伙,刀盘直径比德国货还大两米。最绝的是它装了自主研发的"土压平衡系统",遇到秦岭那种软硬交替的地层,就像老师傅揉面团似的轻松。后来在青岛海底隧道施工时,这机器硬是从二十米深的海床底下钻过去,连德国专家看了现场录像都竖大拇指。

现在的盾构机制造厂里,流水线上并排躺着准备出口欧美的设备,当年那些鼻孔朝天的外国公司,现在三天两头派人来谈合作。

有回国际工程机械展上,德国厂商代表摸着咱们的复合式刀盘,半开玩笑地问:"你们这技术卖不卖?"负责接待的销售经理笑着递上宣传册:"买卖好商量,不过关键技术得按我们的规矩来。"

从秦岭山沟里咬牙买下的两台德国机器,到如今全球六成以上的盾构机市场挂着"中国制造"的标牌,这二十多年的路走得不容易。

现在修地铁的工人可能不知道,他们手里操作的那些钢铁巨龙,承载着多少代工程人咽不下又吐不出的那口气。

只有山间呼啸而过的列车记得,那些在图纸前熬白的头发,在车间里磨出老茧的手掌,还有深夜里测绘仪器的幽幽红光。

信息来源:新浪财经2021-04-26【美日德长期垄断,德国要价3.5亿!中国用15年把盾构机做到第一】