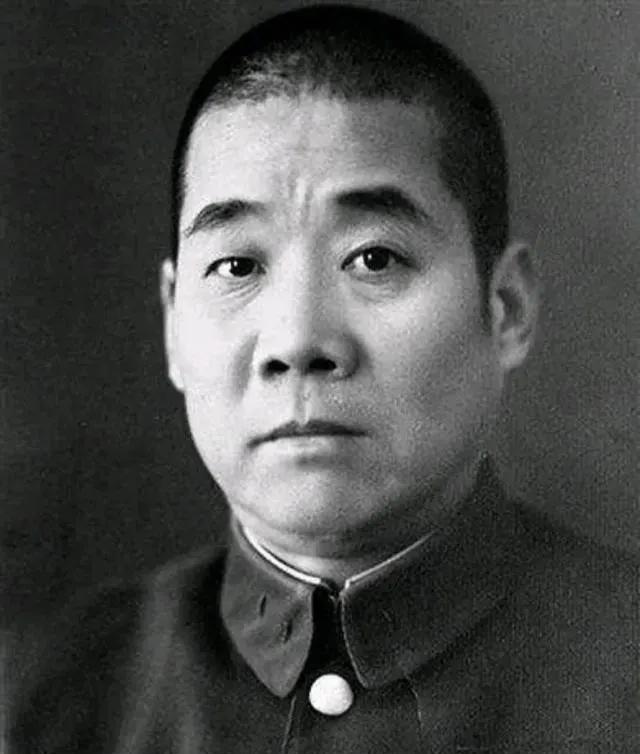

下图是毛泽东刚刚从延安撤出不久后所拍,照片拍摄时间是1947年,当时,毛泽东年54岁。从照片看过去,此时的毛泽东面容虽不似长征刚结束时那般消瘦,但看起来也依旧很憔悴。 1947年,陕北黄土高原上,一张照片定格了54岁的毛泽东。他刚撤离延安,国民党二十万大军围追堵截,前路未卜。照片里,他面容憔悴,眼角皱纹深深刻下疲惫,可眼神却亮得像火把,透着不屈的劲儿。这位领袖将如何在沟壑间翻盘,带着队伍走出绝境? 1947年3月,国民党在胡宗南指挥下,集结二十多万兵力猛攻延安。毛泽东54岁,身体不算壮实,长征后的疲惫还没完全散去。但他脑子清楚得很,决定撤离延安,转战陕北。他扔下一句话:“拿一个延安换一个全中国。”这不是认怂,而是算盘打得精。放弃延安不是目的,保住人马、拖垮敌人、找机会反击才是他的路数。他说过:“存人失地,人地皆存;存地失人,人地皆失。”这逻辑简单又实在,比死守一块地聪明多了。 撤离那天,延安上空阴云密布。毛泽东带着中共中央和解放军,坐上简陋的马车,钻进陕北的山沟沟。国民党以为拿下延安就能抓住他,可胡宗南低估了陕北的地形和毛泽东的脑子。转战路上,条件苦得要命。风沙满天,山路不好走,晚上挤在破窑洞里,点着油灯开会。毛泽东披着粗布大衣,盯着地图,手指划来划去,琢磨怎么绕开敌人的眼线。他给自己取了个化名“李德胜”,意思是“离开才能赢”,这名字听着就透着股自信。 胡宗南的部队来势汹汹,四处搜他,甚至挂出悬赏。可毛泽东靠着陕北的地形和群众掩护,总能溜出包围圈。有一次,敌军离宿营地就几里地,侦察兵急得满头汗跑来报信。毛泽东不慌不忙,指挥部队连夜转移,翻过一座陡山,天亮时敌人早被甩得没影了。他这人,关键时刻稳得住,越是险越冷静。 转战几个月,到了8月,机会来了。毛泽东盯上了沙家店这块地儿,地形窄,适合埋伏。他亲自筹划沙家店战役,带着解放军在那儿等着国民党部队撞上来。战斗打响后,解放军占了上风,歼敌几千人,胡宗南的计划彻底乱了套。这仗一赢,陕北的局势扭过来大半,毛泽东也把“李德胜”这名字扔了,信心更足了。 那张1947年的照片,就拍在撤离延安后不久。镜头里,他脸瘦得棱角分明,眼角皱纹深得像刀刻的,嘴唇抿着,能看出操劳的痕迹。可他的眼神不一样,亮堂堂的,像在说:这仗还没完,我心里有数。这张照片不只是个影像,是他那段苦日子里的写照,也是他硬扛过来的证明。 沙家店战役后,解放军的日子好过了些,士气也上来了。毛泽东没停下脚步,1948年,他指挥辽沈、淮海、平津三大战役,国民党军队挨个儿崩盘,蒋介石的底气越来越虚。到了1949年10月1日,北京天安门上红旗飘起来,毛泽东站在城楼上,声音响得全世界都听得见:“中国人民从此站起来了!”从陕北沟壑到天安门,他走了两年多,硬是把不可能变成了现实。 毛泽东后来的日子也没闲着,一直忙着搞建设,直到1976年去世。他的革命路不好走,转战陕北那段尤其苦。转战陕北这段,不光是打仗的事儿,还能看出毛泽东的脾气。他不爱硬碰硬,喜欢绕着走,用最小的代价换最大的回报。胡宗南兵多势众,可愣是没抓着他,反而把自己搞得灰头土脸。毛泽东这人,脑子活,韧性强,认定的事儿就咬牙干到底。陕北的沟沟坎坎里,埋的不只是战略,还有他的心血。 再说那张照片,1947年的毛泽东不像长征刚结束时那么瘦得脱了相,但也好不到哪儿去。54岁不算老,可他脸上全是风霜。那眼神却让人忘不了,像是在说:再难我也能扛过去。这张照片不光是他的模样,是那段日子的缩影,也是后来胜利的起点。