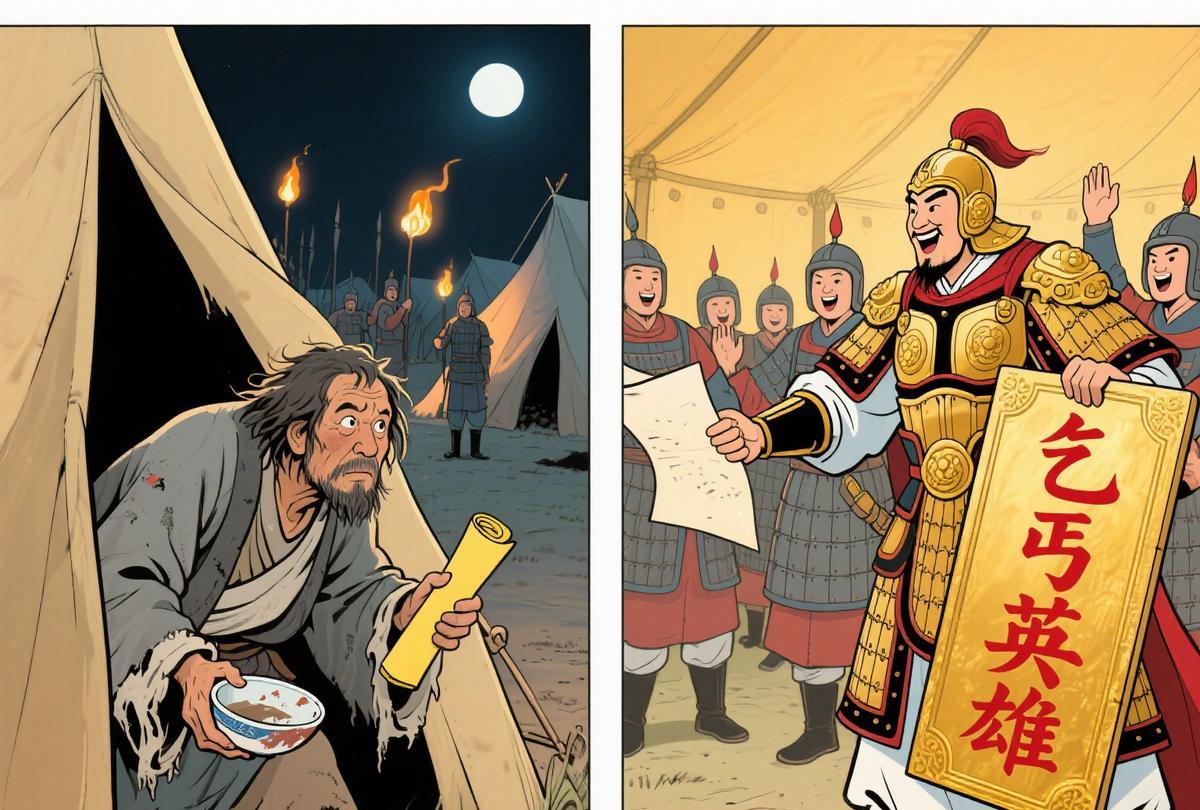

1950年11月,36军军长刘万春接到通知到北京参加会议,可是刚下车,就看到几名全副武装的警卫战士向他走来,对他说:你被捕了! 1950年11月初,绥远军区通知旅长以上军官去北京开会,主题是总结部队改造工作。刘万春作为第36军军长,接到命令后立刻动身,带着简单行囊,乘上北上的军用列车。他以为这不过是一次例行会议,没多想就赶了过去。11月10日傍晚,火车到北京站,他拎着行囊下车,刚走几步,就被四名全副武装的警卫战士拦住,直接宣布逮捕。他被迅速带离站台,押上一辆吉普车,送往一栋戒备森严的大楼。审讯室里,华北军区的军官摊开一堆文件,列出他与国民党特务的联系证据,包括他派心腹营长李玉函去香港传递情报的记录,还有截获的密信。他低头不语,双手紧握,知道这次在劫难逃。 这件事的起因得追溯到1949年的绥远起义。1948年底,国民党在华北战场失利,蒋介石想拉拢傅作义南撤,傅作义没上当,决定走和平谈判的路子。刘万春的第111军驻守绥远,蒋介石派人多次接触他,给他经费和补给,试图让他拖住傅作义的后腿。1949年6月,傅作义派人带着和平协议去归绥,刘万春表面上接待,私下警告使者不要公开协议,怕引起部队混乱。7月,中共联络处人员准备进驻归绥,他又提出苛刻条件,要求对方交出武器、限制行动,还抱怨当地报纸刊登新华社文章。更有甚者,他的手下李锡庆在归绥路上袭击了联络处人员,造成伤亡。他抢先处决凶手,掩盖真相,没深究责任。 这些举动并非他临时起意,而是受了国民党高层的蛊惑。1949年7月,国民党国防部代部长徐永昌派人来绥远,带着李宗仁的亲笔信,鼓动刘万春和董其武西撤,与马家军联合。他嘴上说要请示傅作义,私下却被徐永昌说服,表态个人愿意走,但部队调动没把握。徐永昌还任命他为第九兵团副司令,试图削弱董其武的权力。9月,绥远起义前夕,徐永昌又赶到包头,拿出蒋介石、李宗仁、阎锡山的联名信,试图阻止起义。刘万春在起义签字仪式上排在第二位,表面支持,实际上跟国民党特务暗通款曲,承诺做内应。起义后,他建议带兵去宁夏支援解放,实际是想伺机而动。1950年初,第111军改编为解放军第36军,他当上军长,但没过多久,他与特务联系的事就暴露了。华北局和军区决定借北京会议的名义,把他诱到北京处理。 刘万春被捕后,华北军区司令员聂荣臻把情况通报给傅作义和董其武。傅作义听完一脸震惊,没想到老部下会干这种事。董其武则觉得愧疚,觉得自己没看住他,恳求上级看在他参与起义的份上,给他条活路。聂荣臻把案子报到中央,毛泽东看了材料后批示,杀降不妥,留他一命,体现宽大政策。于是,刘万春没被枪毙,而是被送到战犯管理所接受改造。在管理所,他每天参加劳动,推车运物资,接受思想教育,日子过得单调但严格。1967年,他被释放,回到北京,住进一间普通平房,开始低调生活。1977年,他当选北京市政协委员,参与地方事务,平时开会时坐在后排,认真听讲,偶尔翻翻文件。1993年,他因病去世,活了95岁。 刘万春晚年写回忆录,提到个人选择得顺应历史潮流,为老百姓做事。他的经历很典型,从北洋军阀到国民党将领,再到解放军军长,最后变成政协委员,折射出那个年代的复杂变化。他早年靠着能力和蒋介石的赏识爬到高位,但对蒋的忠诚让他在国共交锋时站错了队。绥远起义时,他两面三刀,既想保住自己的部队,又放不下旧主子,结果把自己逼上绝路。被捕后,宽大政策给了他改过自新的机会,他也算抓住了这根救命稻草,晚年安稳度日。他的故事让人感慨,历史的大潮里,个人的选择往往决定命运的走向。