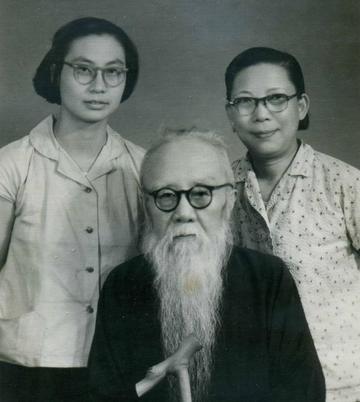

清末,马一浮的发妻因病离世。岳父心疼19岁的女婿,便询问道:“我的三女儿已经14岁了,性格温婉,和她的姐姐很像,你是否考虑娶她为妻?” 马一浮,1883年出生在四川成都,家里是典型的书香门第,父亲马廷培做知县,家境不错,文化氛围也浓。马一浮小时候就是个学霸,五岁开始读书,九岁就能背《楚辞》,那时候很多同龄人还在玩泥巴。他父亲对他期望很高,专门请了举人郑垓做老师,教他经史子集。马一浮也没让人失望,16岁参加乡试,一举拿下第一名,甩了同考的鲁迅好几十名,名声在成都传得沸沸扬扬。当地大户汤寿潜看中了他的才华,觉得这小伙子有出息,就把自己的大女儿汤孝愍许配给他。那年头,婚姻多是父母说了算,马一浮虽然更喜欢埋头读书,但也点头同意了这门亲事。汤孝愍是传统大家闺秀,知书达理,性格温和,虽然没读过多少书,但为人贤惠,颇受人敬重。 这门婚事看着像是典型的包办婚姻,大家都以为会像很多那个年代的夫妻一样,相敬如宾,平平淡淡过一辈子。马一浮起初也是这么想的,没抱太多期待。没想到,婚后汤孝愍的表现让他刮目相看。她不仅操持家务井井有条,还特别孝顺公婆,私下里甚至开始学认字,想跟丈夫有更多共同话题。马一浮看在眼里,慢慢地对她生出几分敬意。他开始主动教她读书,讲些书里的典故,夫妻俩的关系渐渐升温,日子过得有滋有味。马一浮为了求学,常常外出,汤孝愍在家照顾双方父母,毫无怨言,还经常给他写信,字里行间透着体贴。这样的日子虽然平淡,却让人觉得踏实。 可好景不长,1901年,马一浮的父亲病重,他赶回家中,父亲还是去世了。屋漏偏逢连夜雨,汤孝愍当时怀了孩子,但按照当地习俗,家里有丧事不能生子,否则会被认为不吉利。马一浮夹在孝道和孩子之间,左右为难。汤孝愍主动提出不要这个孩子,说以后还会有机会。她这么做,既是为了遵循传统,也是为了让丈夫安心。谁知,这决定却让她的身体大不如前。安葬父亲后,马一浮再次外出求学,没想到汤孝愍的病情急转直下,很快就撒手人寰。马一浮接到消息,匆匆赶回,却只看到灵堂前孤零零的牌位。19岁的他,父母双亡,妻子也走了,人生一下子跌到谷底。 岳父汤寿潜看女婿孤苦伶仃,心里很不是滋味。他有个小女儿,年仅14岁,性格跟汤孝愍有几分相似,觉得如果马一浮愿意续弦,也算是个安慰。于是,他找了个机会,郑重其事地提出让马一浮娶自己的三女儿。这在当时并不算稀奇,续弦或者娶姐妹为妻在大家族里挺常见。汤寿潜也是一片好心,想让马一浮有个家,不至于孤零零过一辈子。可马一浮听了这话,却谢绝了。他对汤孝愍的感情很深,觉得她不仅是妻子,更是在他最难的时候陪他走过来的那个人。她的离去,让他觉得再娶别人是对她的辜负。于是,他下了决心,这辈子不再续弦。 马一浮的决定,不是一时的意气用事,而是对亡妻的一份承诺。他把对汤孝愍的思念,化作了治学的动力。1903年,他去了日本,接触新学,后来又到欧美,钻研西方的学术体系。但不管走多远,他始终没放下对中国传统文化的热爱。回国后,他定居杭州,潜心研究经史,写下不少学术著作。他还创办了复性书院,教学生读儒家经典,试图把传统文化的根留下来。期间,不少人给他提亲,朋友、亲戚都劝他再找个伴儿,可他每次都摇头拒绝。有人问他为什么这么执着,他只说,汤孝愍给了他太多温暖,他不想让这份记忆被取代。 晚年的马一浮,住在杭州一间简朴的屋子里,书架上摆满了经卷,生活简单得像个苦行僧。他每天早起读书,偶尔在西湖边散步,日子过得平静却充实。1967年,他去世,享年84岁,终生未再娶。他用64年的孤身,守住了对汤孝愍的承诺。他的学术成就,让他在国学界留下了浓墨重彩的一笔,但更让人感叹的,是他对亡妻的那份深情。64年不娶,听着像个传奇,但对马一浮来说,这只是他给自己的交代。

![我感觉现在人都太难了[哭哭]我家房子租给了40多岁的中年夫妇,男的在工地上当](http://image.uczzd.cn/14362351861801982339.jpg?id=0)