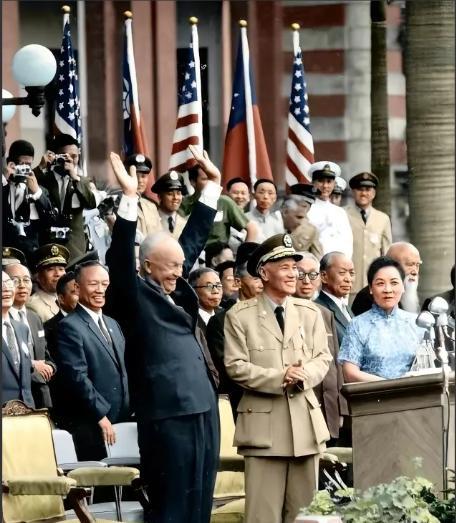

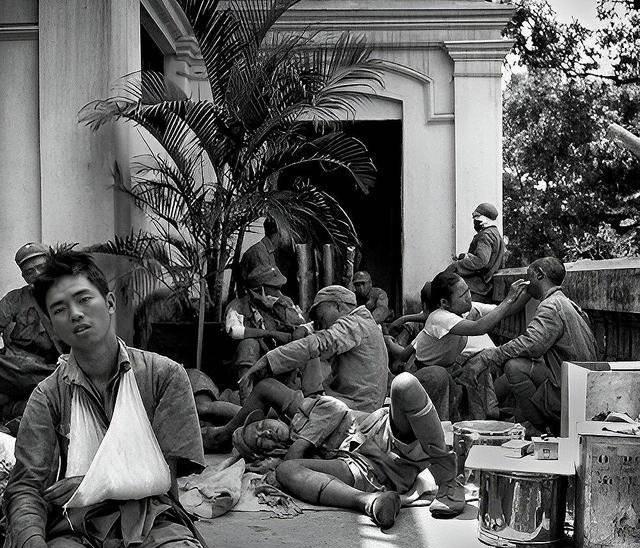

1960年6月,毛主席得知美国总统艾森豪威尔要窜访台湾的消息后,在最高国务会议上说:艾森豪威尔要来台湾,礼尚往来嘛,我看就准备7万发炮弹迎客吧。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1960年6月,美国总统艾森豪威尔决定访问台湾,这一消息很快传到了北京,毛泽东在最高国务会议上作出回应,表示既然对方要来台湾,不妨准备七万发炮弹以示“欢迎”。 这句话传递的并不仅是幽默,更是一种特殊的政治态度,在当时的国际环境下,台湾问题已经成为中美关系的焦点,而美国此举无疑是对中国内政的直接干涉。 台海局势在上世纪五十年代一直处于高度紧张状态,1954年和1958年两次金门炮战后,美军与台湾当局建立了密切的军事合作关系。 美国通过《中美共同防御条约》,试图以法律手段将台湾纳入其西太平洋防御体系,这些行动不断强化台湾的分裂地位,挑战了中国对台湾的主权立场。 艾森豪威尔的台湾之行,不只是一次普通的国事访问,美国想借此表明对台湾的支持,向蒋介石保证其在台地位的合法性,同时在亚太地区展示对盟友的保护姿态。 面对这样的局面,中国政府并没有选择保持沉默,也没有发出空洞的抗议,毛泽东决定以实际行动表达中国在台湾问题上的坚定立场。 6月18日,当艾森豪威尔的专机抵达台北松山机场,台湾当局为他准备了盛大的欢迎仪式,与此同时,在福建前线,解放军数百门大炮开始对金门进行炮击。 炮弹集中落在金门的无人地带、空旷区域以及海滩,避开了人口密集地,这一轮炮击显然是经过周密部署的军事行动,既制造了巨大的声势,又有效避免了引发大规模军事冲突的风险。 这场炮击并不只是简单的军事示威,它背后是对美国切香肠式干涉中国内政行为的一次有力反制。 通过这样的方式,中国向世界表明,台湾问题不容外来干涉,毛泽东此举,也是在告诉国际社会,中国有能力也有决心捍卫国家主权和领土完整。 蒋介石对美国的支持一向心存疑虑,尽管美方提供了大量军事援助,但在关键时刻,美国是否愿意真正介入与中国的直接冲突,始终令蒋介石难以放心。 1958年八二三炮战期间,美军舰队在遭遇炮击后迅速撤退的事实,已经让蒋介石看清了美国的真实态度。 这次炮击再度传递了同样的信号,让蒋介石意识到,指望美军为其“反攻大陆”的计划保驾护航,终究是不切实际的幻想。 在炮击的同时,中国对外的宣传也紧密配合,福建前线司令部向台湾和金马地区的军民发布了公开信,阐明此次行动的目的。 这不仅是对台湾当局的警告,也是对台海局势的主动掌控,炮火成为了中国发声的一种特殊方式,让各方都无法忽视中国的态度。 艾森豪威尔在台湾的访问并不顺利,由于局势紧张,原定的一些公开活动不得不取消,部分计划也被临时调整。 美方的行程被压缩,外交上的高调表演最终变成了一场仓促的应酬,艾森豪威尔在炮声的背景下与蒋介石举行了会谈,随后迅速结束了这次访问。 此次事件在国际上引起了强烈反响,虽然美国对中国的行动表示关切,但一些其他国家开始对美国在台海的政策产生了质疑。 中国在这次事件中不仅展现了军事上的克制和精准,还通过外交渠道向外界阐明了自己的立场。 毛泽东的决策考虑到了多方面的因素,他知道,台海问题是中国内政问题,但美国的干涉让局势变得复杂。 如果贸然扩大冲突,可能会引发更大的国际危机,因此,毛泽东采取了既能展示决心,又不至于引发战争的策略,这种策略不仅保持了中国在台海的主动地位,也给了对手明确的警告。 金门炮击的意义不仅在于对当时局势的直接影响,它在后续的台海政策中,成为中国以有限军事行动控制局势的典型案例。 通过不以杀伤为目的的炮击,中共一方面维持了与蒋介石的联系,另一方面也遏制了美国制造“两个中国”局面的图谋。 这次“7万发炮弹迎客”的行动,成为台海局势发展中的一个重要节点,中国用实际行动表明,台湾是中国的一部分,这个立场不会因为外部压力而改变。 毛泽东的这一决策,不仅反映了他对国内外局势的深刻判断,也展现了在复杂环境下的战略应对能力。 艾森豪威尔离开台湾后,解放军再次进行了象征性的炮击,这既是告别,也是再次表达中国的立场。 毛泽东在处理台湾问题上,始终坚持以国家主权为核心,以政治手段为主,军事手段为辅,力求在复杂的国际环境中把握主动。 这次事件成为冷战时期东亚局势中的一个经典案例,毛泽东以他的方式,给美国和台湾当局上了一课,台湾问题始终是中国的核心利益之一,无论国际局势如何变化,中国的态度都没有丝毫动摇。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:中国台湾网——毛泽东在涉台问题上的“联蒋抗美”