万病归五脏,五脏归阴阳

所谓“万病归五脏”,是因为五脏是人体生命活动的核心枢纽:心主血脉、藏神,肺主气、司呼吸,脾主运化、统血,肝主疏泄、藏血,肾主藏精、生髓。

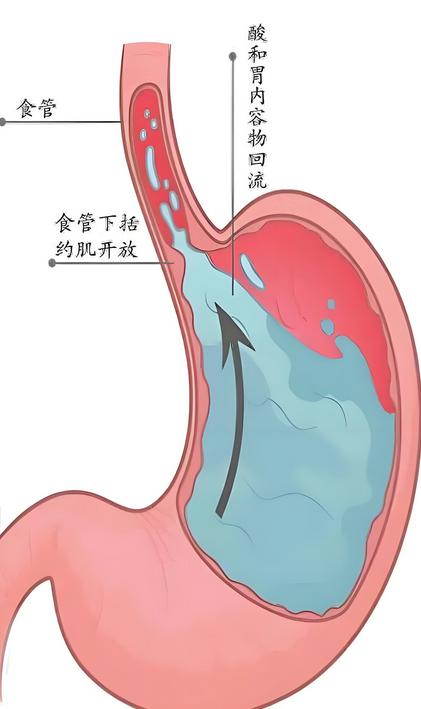

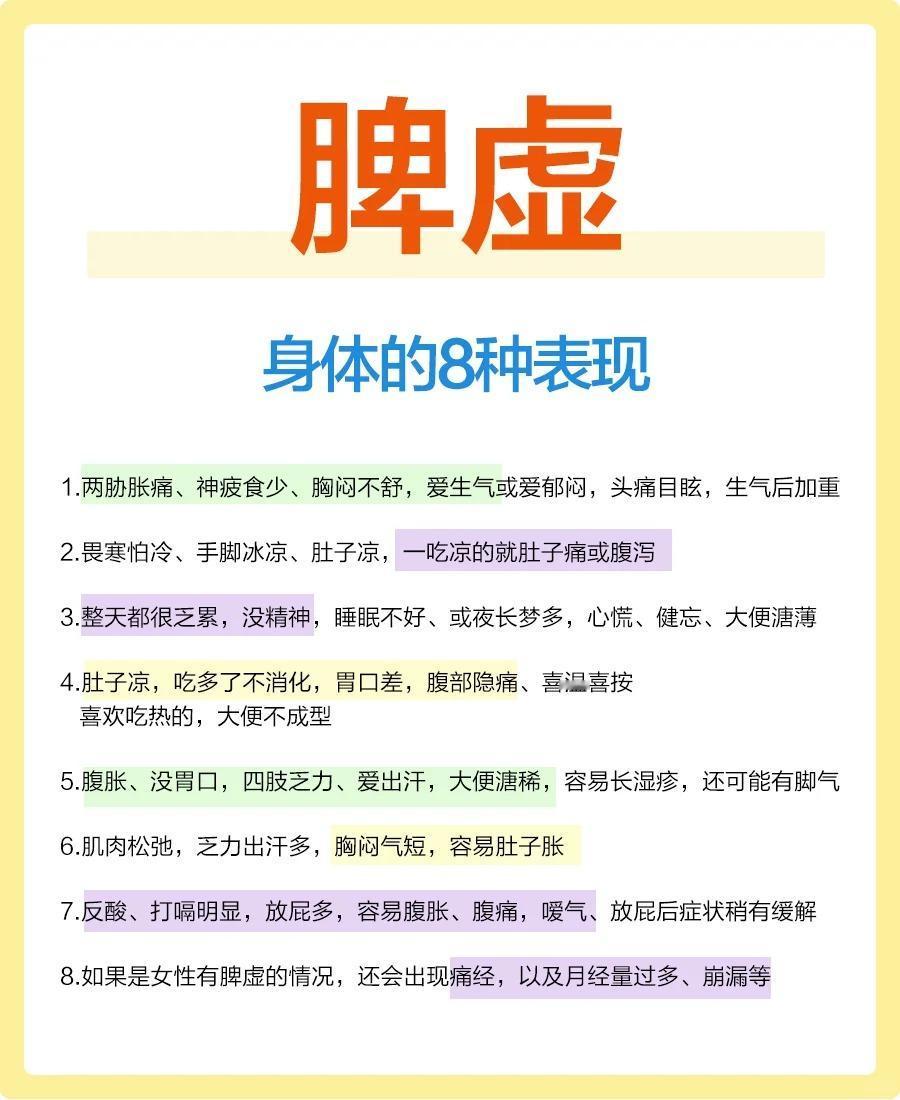

无论是外感六淫(风、寒、暑、湿、燥、火),还是内伤七情(喜、怒、忧、思、悲、恐、惊),或是饮食劳倦,最终都会影响五脏的功能协调——要么是某一脏腑本身虚损(如脾虚失运),要么是脏腑间生克失调(如肝木乘脾土),疾病的各种症状(如咳嗽、腹胀、失眠)不过是五脏功能失常的外在表现。就像一棵树,叶片发黄、枝干枯萎,根源不在叶与枝,而在根系与主干的失衡。

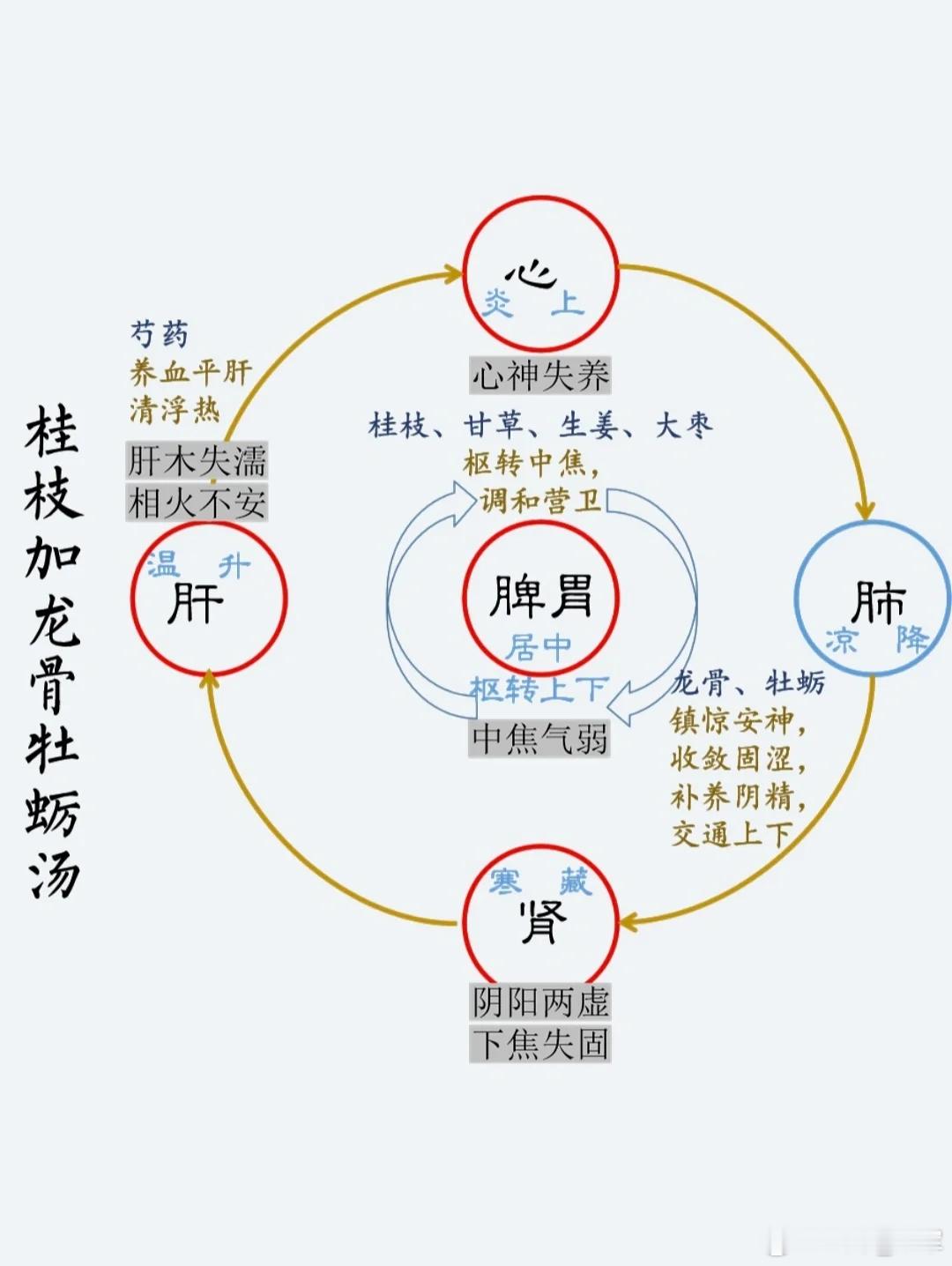

而五脏归阴阳,则是中医对生命规律的终极提炼。阴阳是宇宙万物的基本规律,人体五脏的功能与状态,本质上是阴阳平衡的体现:

心属火,为“阳中之阳”,心阳推动血液运行,心阴滋养心神;

肺属金,为“阳中之阴”,肺气宣发(阳的升散)与肃降(阴的收敛)需协调;

肝属木,为“阴中之阳”,肝阳主疏泄(条达升发),肝阴主濡养(收敛柔和);

肾属水,为“阴中之阴”,肾阳温煦全身,肾阴滋养脏腑;脾属土,居中央,为阴阳升降之枢纽,脾阳主运化升清,脾阴主濡润降浊。

五脏的虚损或亢盛,说到底是阴阳的偏盛偏衰:

比如肝火旺,是肝阳过亢;

肾亏,可能是肾阳不足(畏寒肢冷)或肾阴亏虚(潮热盗汗);

脾虚,可能是脾阳不振(食冷则泻)或脾阴不足(口干食少)。

治疗疾病时,调五脏是“治标”(解决具体脏腑的功能失调),而平阴阳是“治本”(恢复生命本源的平衡)。

这种思维就像剥洋葱:外层是五花八门的病症(如头痛、腹泻),剥开一层是五脏的功能异常(如肝阳上亢致头痛,脾虚失运致腹泻),再剥开核心,便是阴阳的失衡(如肝阳过盛、脾阳不足)。

抓住了阴阳,就抓住了疾病的根本;调好了五脏,便疏通了阴阳平衡的通路——这正是中医治病求本的智慧所在。