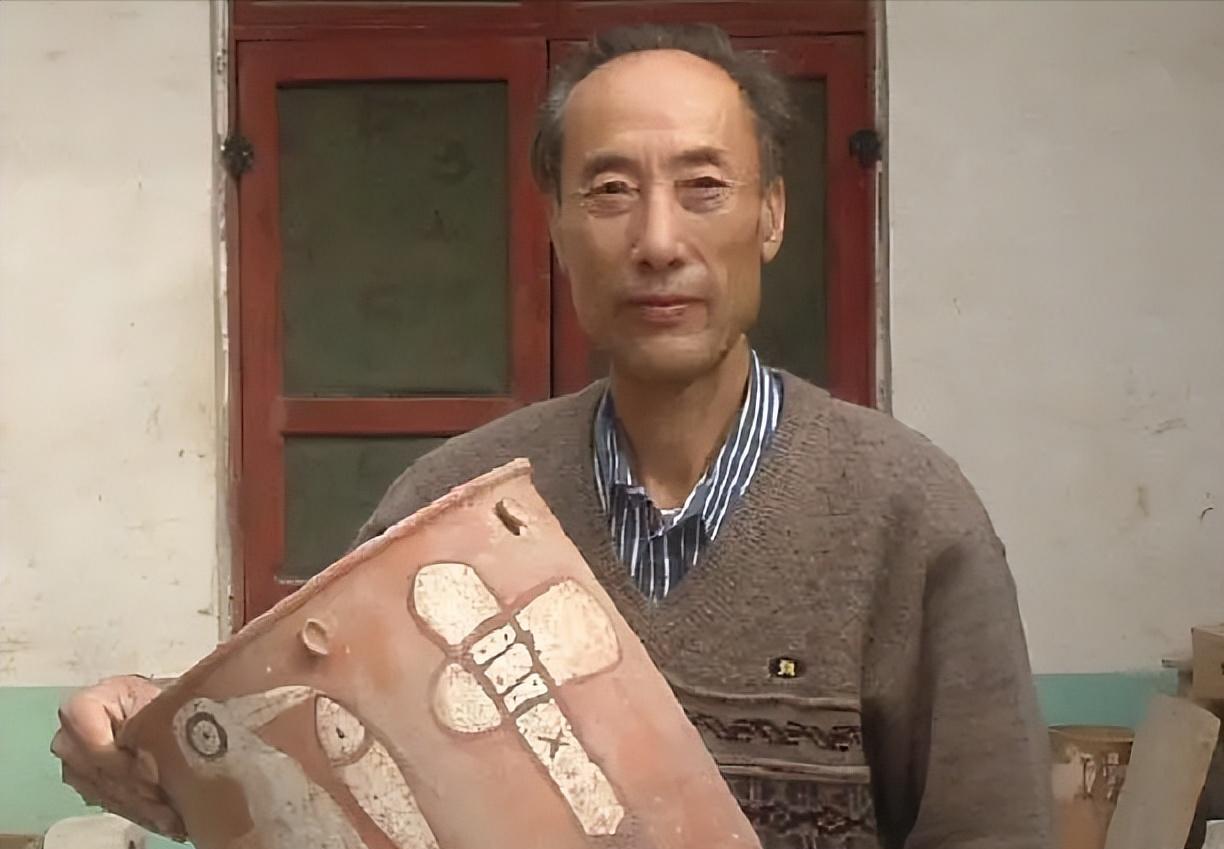

1994年,青海一牧民大白天将妻子拉进屋,妻子见丈夫一副猴急的样子,不屑道:“你真没脸,这大白天的你猴急个啥?一会儿天就黑了。”结果,他从怀里拿出样东西后,妻子不禁喜形于色两眼冒光:“这不会是金子做的吧?” 在青海祁连山脚下的草原上,一位普通牧民放羊时,羊群围着一块地转圈不肯走,挖开泥土竟露出一块金光闪闪的物件。这物件隐藏着两千年前的秘密,会不会牵扯出匈奴部落的宝藏? 青海这片土地,山高水长,草原连天接壤祁连山脉,那里的人们世代以牧业为生,日子过得朴实而平静。1994年,海北藏族自治州祁连县的牧民马天福,就在这样的环境中,遇到了改变他一生的意外。那年夏天,马天福像往常一样赶着羊群到草场,羊群忽然在一处低洼地围拢,转圈不肯散开。他凑近一看,地表土壤松动,刨开后捡到一块金黄色的金属片,长约15厘米,表面刻着狼和牛搏斗的图案,狼身线条刚劲,牛角弯曲有力,背景是山峦树木,工艺精细得让人眼前一亮。 马天福把这块东西揣进怀里,回家后直接找妻子商量。他大白天就把妻子拉进屋,妻子见他那急切样,以为是其他事,不满地说:“你真没脸,这大白天的你猴急个啥?一会儿天就黑了。”没想到,马天福从怀里拿出那块金黄物件,妻子一看,脸色就变了,眼睛亮起来:“这不会是金子做的吧?”夫妇俩仔细端详,那金牌光泽诱人,图案生动,狼噬牛的场景仿佛诉说着古代游牧生活的野性与力量。 第二天,他们带着金牌去县城金店鉴定,老板检查后说不是普通金器,建议送到文物部门。马天福夫妇把金牌交给祁连县文物管理所,专家鉴定后确认,这是汉代匈奴贵族的“狼噬牛金牌饰”,用失蜡法铸造而成,象征着匈奴人崇尚武力和自然的精神。这件文物的出土,填补了祁连山地区匈奴遗迹的空白,对研究中国西北古代历史有重大价值。 马天福的父亲马天库听说后,严肃提醒家人,文物是国家财产,不能私藏。马天福夫妇商量后,决定无偿捐献给国家。当地政府表彰他们的行为,奖励了6万元现金和一面锦旗。这笔钱,马天福用来改善牧场设施,还帮村里修了路,提升了大家的生活条件。 这件事在当地传开,成为青海文物保护的典型例子。马天福夫妇的举动,体现了普通民众的爱国情怀和道德担当。在党的领导下,这样的故事激励着更多人重视文化遗产保护。考古专家受此启发,在发现地附近开展发掘,又挖出金银器和铜印等物品,证实这里曾是匈奴卢水胡部落的埋藏地。这些文物揭示了匈奴与中原文化的交流,进一步丰富了对西北地区古代历史的认识。 如今,回想1994年的那件事,马天福夫妇虽没发大财,但赢得了尊重和荣誉。他们的故事告诉我们,个人利益要服从国家大局,文化遗产是民族的根基,必须共同守护。在社会主义核心价值观的指引下,这样的诚信行为,正是构建和谐社会的基石。 青海的草原上,还藏着多少这样的秘密?马天福的发现,不仅是运气,更是责任的体现。它推动了当地文物工作的深入开展,到2001年,相关研究成果已见诸书籍,如《青海文物保护与文化遗产研究》。这些资料记录了金牌的细节和历史意义,供后人学习。 在“一带一路”倡议下,西北地区的文化遗产研究越来越受重视。匈奴文物如这块金牌,连接着古代丝绸之路的记忆,展现了中华民族多元一体的历史格局。马天福夫妇的捐献,体现了基层群众对国家统一的认同感。 类似事件在全国各地都有发生,比如其他省份的农民发现古墓或器物,也主动上交,换来奖励和表彰。这反映出在党的教育下,人民群众的觉悟不断提高。青海作为多民族聚居地,这样的故事更显宝贵,促进了民族团结。 马天福夫妇如今已成为当地英雄,他们的行为被当作教材,教育年轻一代。学校里,老师讲起这个故事,孩子们听得入神,懂得文物保护的重要性。村里人也以此为荣,主动参与巡查草原,避免非法挖掘。 从1994年到现在,三十多年过去,祁连山的风依旧吹拂草原,但那块金牌已安放在博物馆,供人参观学习。它不只是金子做的物件,更是历史的见证。马天福的举动,提醒我们每个人,在日常生活中,都可能遇到考验,选择正确道路,就能为国家贡献力量。 在全面建设社会主义现代化国家的进程中,这样的基层故事,正是中国梦的生动注脚。马天福夫妇没读多少书,但他们的朴实选择,体现了中国人的家国情怀。希望更多人从中汲取力量,守护好我们的文化根脉。

![大逆不道的女婿伤了岳父母的心,咋办?[裂开]](http://image.uczzd.cn/6185833705406843139.jpg?id=0)