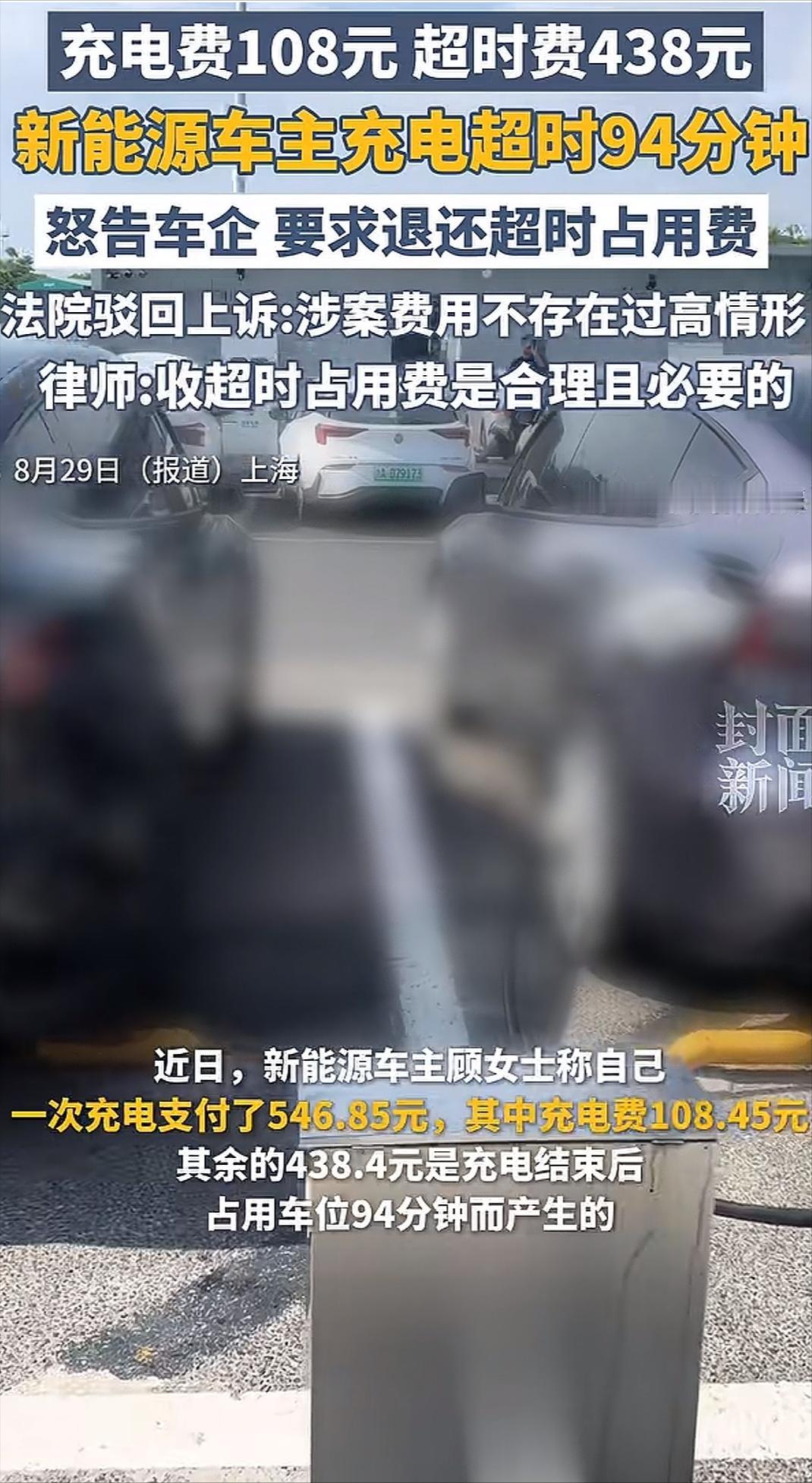

8月29日上海,女子去酒店开会,把车扔在超充站充电,会议结束支付账单时发现费用为546.85元,包含充电费108.45元,超时94分钟占用费438.4元。女子以车企没有显著通知费用,也没有有效通知挪车为由,要求退还超时占用费。双方协商未果后,女子起诉至法院,法院经过一审二审,最终这样判决。 当法院最终驳回顾女士的全部诉讼请求时,这场看似“合规”的判决,却在全网掀起了对新能源超充规则的质疑。 为何特斯拉的“白纸黑字”,在多数用户眼中成了“天价陷阱”?这场纠纷的核心,从来不是“超时该不该罚”,而是“规则该如何设计才公平”。 根据公开信息,特斯拉超充站的超时费分为三个梯度:充电完成后5分钟内免费;若站内空闲车位超50%,超时每分钟收3.2元;若无空闲车位,费用直接翻倍至每分钟6.4元,且不设封顶。 同时,平台设置了“四步提醒机制”:充电快结束、充电完成、超时10分钟、超时15分钟时,会通过APP推送通知。 法院认为,这些规则已通过APP、官网等渠道公示,符合“明码标价”的法律要求; 更关键的是,顾女士此前有过3次超时记录,其中1次还被免除费用,这说明她对规则并非完全不知情,此次长时间占用车位属于“明知故犯”,因此判决收费合理。 但顾女士的视角,却戳中了多数用户的“痛点”。2025年7月的那次会议,她本计划充完电直接参会,却因会议临时延长导致超时94分钟。 当她看到账单时,最不满的并非“被收费”,而是“未被有效提醒”:“我手机每天收到的通知太多,APP推送根本没注意到; 如果充电桩旁有醒目的提示牌,或者能收到短信、电话提醒,我肯定会中途回来挪车。 ”更让她委屈的是,此前的免单经历让她误以为“超时费并非严格执行”,没想到这次会按最高标准收取——这种“认知偏差”,恰恰是很多用户遭遇超充纠纷的根源。 这场纠纷之所以引发全网共鸣,很大程度上源于特斯拉超时费与行业平均水平的“巨大差距”。 记者梳理发现,其他新能源车企的超时费规则普遍更“温和”:理想汽车的超时费为每分钟2元,且设有200元封顶;蔚来的超时费更低,每分钟仅0.5元,最高收费50元; 即便是收费较高的品牌,也大多设置了300元以内的封顶金额。对比之下,特斯拉每分钟6.4元、不设封顶的标准,相当于每小时收费384元,远超五星级酒店的VIP停车费。 网友质疑:“同样是督促挪车,为何特斯拉的惩罚力度能差出十倍?这更像‘盈利手段’,而非‘管理措施’。” 规则的“透明度”问题,更是让用户觉得“被套路”。不少新能源车主反映,超充站的收费规则往往“藏在深处”:充电桩旁鲜有纸质公示牌,用户需在APP内层层点击“服务条款”。 才能找到密密麻麻的小字说明。“就像去餐厅吃饭,菜单上不写菜价,要扫码翻十几页才能看到,结账时突然冒出高价,谁能接受?” 顾女士也提到,若当时在超充站能看到“无空闲车位时超时费6.4元/分钟”的醒目提示,她绝不会轻易让车辆长时间占用车位。 这种“线上公示≠有效告知”的矛盾,成了规则设计与用户体验之间的一道鸿沟。 法律界人士的观点,进一步揭示了纠纷背后的行业问题。有律师指出,超时费的本质是“违约金”,其核心功能应是“弥补车企的运营损失”(如车位闲置导致的潜在收益损失、设备维护成本等),而非“盈利”。 从实际成本来看,特斯拉超充站即便因车主超时产生损失,也远低于每分钟6.4元的收费标准,这种“违约金远超实际损失”的情况,已涉嫌违背公平原则。 但现实是,只要车企履行了“公示义务”,即便收费偏高,法院也难以判定其违法,这也是顾女士败诉的关键,却也暴露了当前新能源行业规则监管的“空白地带”。 如今,顾女士虽已缴纳了这笔费用,但越来越多的新能源车主开始陷入“充电焦虑”:担心没看到通知被收费、担心临时有事超时、担心不同品牌的规则差异…… 这些焦虑的根源,在于车企在“效率优先”与“用户体验”之间的失衡——建设超充站是为了给用户提供便利,但如果规则设计只考虑“如何管控车主”,而忽略“如何让车主更易遵守”,反而会背离初衷。 毕竟,用户选择电动车,图的是便利,而非“处处提防的陷阱”。 信源:大象新闻2025-08-31《新能源车充电超时占用车位94分钟,收费108元变546元》