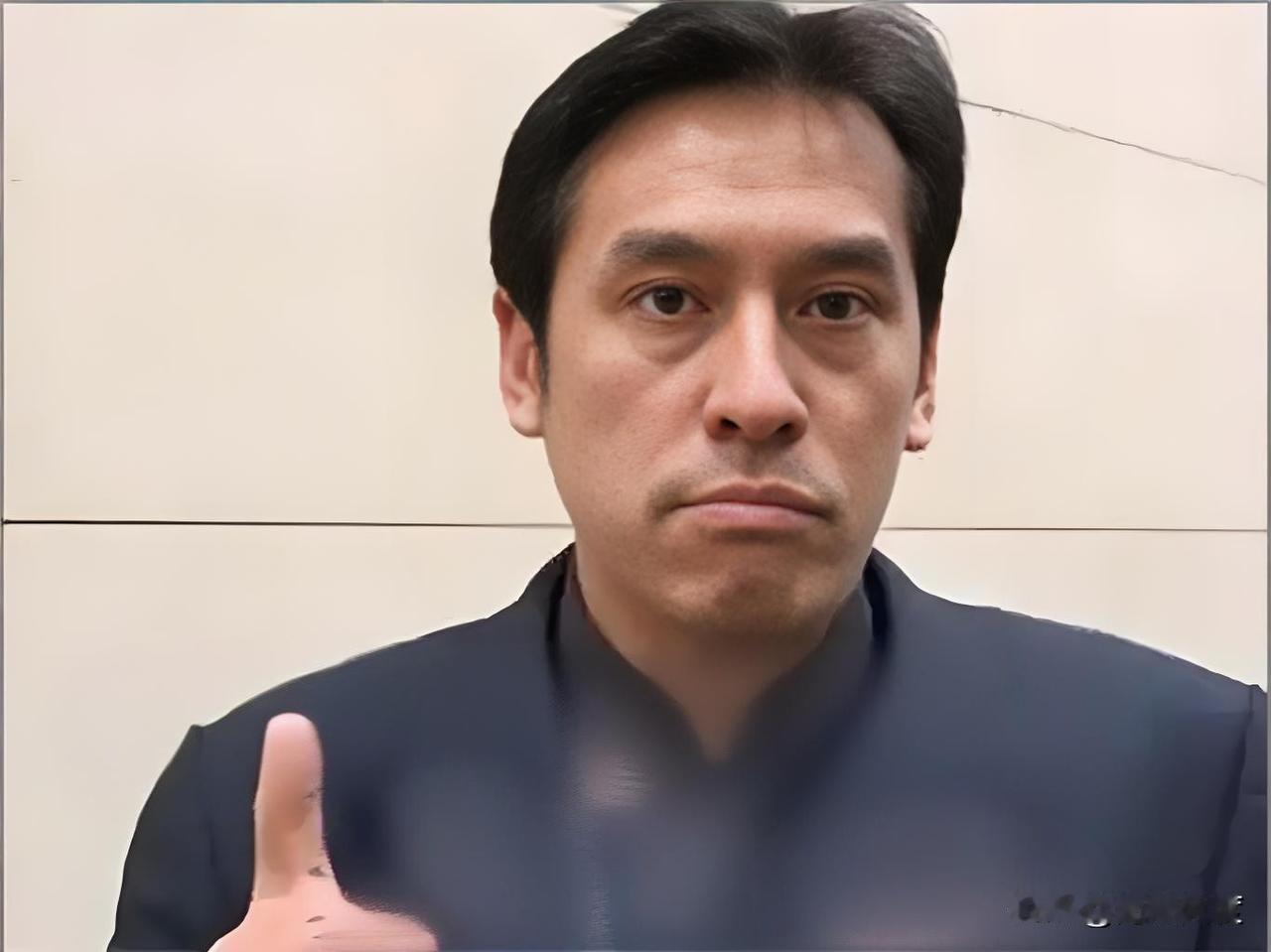

2014年梁家辉曾在一采访中直言:“我觉得香港人其实挺可悲的,被英国人统治了一百多年,在回归以前,我们这一辈人很缺乏对祖国的概念!”香港回归祖国快三十年,怎么在部分港人心里,“中国人”这三个字还这么刺耳?这背后,到底是什么原因? 2025年央视春晚舞台上,梁家辉的镜头频繁出现——从合唱环节到互动特写,每一秒都经过严谨考量。 当他在后台动情说出“只要作品能传递家国情怀,我愿意为它倾注所有心血”时,很少有人会想到,这个如今被主流舞台致敬的“千面影帝”; 曾因坚守“香港是中国一部分”的底线,在街头摆过地摊,在事业巅峰遭遇全面封杀。 而他2014年采访中那句“香港人被统治百年,缺乏祖国概念”,恰是解开“部分港人为何对‘中国人’三字刺耳”的钥匙——他的人生,本就是一部关于“身份认同”的坚守史。 1983年,26岁的梁家辉做出了一个颠覆当时香港演艺圈的决定:北上大陆拍《火烧圆明园》《垂帘听政》。 彼时香港与大陆关系微妙,台湾“文化局”对赴大陆拍戏的艺人盯得极紧,可梁家辉不管这些。 他沉浸在北京的历史里,揣摩咸丰皇帝的内心,最终凭这两个角色拿下香港金像奖最年轻影帝。这本该是星途坦荡的开端,却因“大陆拍戏”的标签,让他成了台湾封杀的目标。 “写悔过书,承认去大陆拍戏是错的,就能解封。”面对台湾“文化局”的要求,梁家辉想都没想就拒绝了:“香港和大陆都是中国的,在自己国家拍戏,何错之有?”同样拒绝的还有梁小龙。 这位因《霍元甲》走红的演员,只因公开表达爱国情感,就被要求悔过,他后来回忆时仍坚定:“我只是回了趟家。” 而刘德华则选择了不同路径,虽未公开拒绝,却转向歌坛多元化发展才摆脱封杀。三种选择,映出当时香港艺人面对“家国认同”的不同态度,而梁家辉的“硬气”,让他一夜从影帝跌落到无戏可拍。 为了活下去,梁家辉放下所有光环,在香港街头摆起地摊。他卖过手表、皮带,面对熟人的诧异目光,他从不躲闪——比起“影帝”的虚名,他更在意“中国人”的底线。 就在这段最灰暗的日子里,香港电台制作人江嘉年找到了他:“我欣赏你的才华,更佩服你的骨气。” 江嘉年邀请他录广播剧,这份工作不仅让他有了收入,更让他重新找回表演的价值,两人也在合作中走到了一起。多年后梁家辉回忆:“她不仅救了我的事业,更救了我的人生。” 江嘉年的支持,加上朋友的奔走呼吁,台湾“文化局”最终解除了对梁家辉的封杀。 解禁后的他,迎来了事业的第二春:《监狱风云》里的热血青年、《黑金》里的黑社会老大、《情人》里的深情绅士,他塑造的每个角色都入木三分,“千面影帝”的称号传遍华语影坛。 可命运又给了他一次考验——拍摄《情人》时,他被黑社会绑架到菲律宾。危急时刻,江嘉年独自一人赴菲,找到黑社会老大谈判,最终凭着智慧和勇气将他救回。 经历过生死,梁家辉更清楚:真正的人生价值,从不是名利,而是对家国的坚守、对家人的责任。 随着香港回归,梁家辉的选择有了更深远的意义。他搬到大陆定居,陪伴年迈的父母,还特意让女儿们学习中国文化:“只有认同自己的文化,才能真正自信。” 他深知,自己童年时“缺乏祖国概念”的经历,不是个例——被英国统治百年,部分港人在身份认同上出现偏差,而改变这种偏差,需要像他这样的人用行动去传递。 “中国人”不是刺耳的标签,而是血脉相连的根。2025年春晚的镜头,与其说是对他艺术成就的肯定,不如说是对他数十年爱国坚守的致敬,这份坚守,早已超越了演员的职业,成了他人生的底色。 如今再看梁家辉的人生轨迹:从短跑运动员到演员,从影帝到地摊小贩,从被绑架到春晚受敬,每一次转折都与“家国”二字紧密相连。 他用自己的经历证明:爱国从不是空洞的口号,而是在封杀面前不低头,在低谷时不放弃,在生活中传递文化认同。 而他2014年的那句采访,更像一句提醒:香港回归快三十年,部分港人对“中国人”的抵触,本质是百年殖民留下的身份迷茫。 而打破这种迷茫,需要更多像梁家辉这样的人——用行动告诉大家:我们都是中国人,这不是负担,而是值得骄傲的身份。 梁家辉早已不再年轻,但他依然活跃在传递家国情怀的舞台上。他是演员,更是爱国者、孝子、好丈夫,他用一生诠释了:真正的人生价值,从来都与对家国的担当紧密相连。 而那些在春晚镜头里的瞬间,不过是他数十年坚守的一个缩影——一个关于“中国人”身份的,最生动的注脚。 信源:《梁家辉在春晚后台哭了3次 真情流露感动观众》——中华网